Что такое киста зуба

Киста зуба — это доброкачественное новообразование размером от 0,9 до 3 сантиметров внутри костной ткани у корня зуба. Киста имеет вид “мешочка”, который может быть наполнен жидкостью или гноем.

Появление кисты зуба является защитной реакцией организма на воспалительные процессы. Организм атакует пораженные клетки, которые начинают отмирать, а для того чтобы изолировать эти клетки от окружающих здоровых тканей, вокруг них образуется тот самый “мешочек”.

Киста может появиться рядом с любым зубом, однако, чаще всего новообразование диагностируется в нескольких местах:

- На передних верхних зубах.

- Над зубами, которые расположены вблизи гайморовых пазух.

- Под зубами мудрости.

Молочные и коренные зубы у ребёнка: особенности роста и смены

Ожидание первых молочных зубов у малыша – волнительное и приятное время, хотя и сопровождается оно некоторыми неудобствами. Однако вскоре одно ожидание сменяется другим. И вот уже мама и папа ждут не дождутся, когда же молочные зубки начнут меняться на коренные.

Содержание

Изменения, связанные с ростом и выпадением зубов у ребёнка, всегда вызывают массу вопросов. Один из первых – когда появятся первые коренные зубки. Отвечаем: в 6-7 лет. Остальное вы узнаете из нашей статьи.

Рост и смена молочных зубов.

Разделы медицины

Пластическая хирургия, косметология и лечение зубов в Германии. подробнее.

Молочные резцы и клыки имеют только один корень, верхние молочные коренные имеют три корня, а нижние коренные два.

Порядок прорезывания

Обычно у всех детей зубы прорезываются примерно в один и тот же период. Из коренного комплекта зубы появляются в 5-летнем возрасте, поднимаются именно моляры (большие). Затем схема следующая:

- изначально на нижней челюсти меняются резцы, которые расположены по центру;

- после появляются центральные резцы на верхней челюсти и резцы по бокам на нижней челюсти;

- примерно в 8-9 лет меняются резцы сверху по бокам;

- до 12 лет вырастают моляры (малые);

- в 13-летнем возрасте меняются клыки;

- после того, как ребенку исполнилось 14 лет, идут вторые моляры (большие). В молочном комплекте они отсутствовали;

- и уже спустя еще 1 год появляются третьи моляры (большие). Это зуб мудрости. Но он может и не появиться вовсе.

после того, как ребенку исполнилось 14 лет, идут вторые моляры большие.

Прорезывание и выпадение молочных зубов

Формирование зачатков молочных зубов происходит еще в период вынашивания малыша, примерно на пятом месяце беременности. Прорезываться они начинают в возрасте 4-6 месяцев (у некоторых детей позже), а к трем годам у малышей уже присутствует полный набор зубов – 20 штук. По своему строению молочные зубы отличаются от постоянных – корни у них немного шире, так как под ними находятся зачатки корней постоянных.

Молочные зубы

Точно назвать сроки, когда молочные зубы начинают сменяться постоянными, также достаточно сложно – обычно процесс начинается в 6-7 лет и длится на протяжении 6-9 лет. Существует целый ряд факторов, которые влияют на данный процесс, включая:

- генетическую предрасположенность;

- качество питания и воды;

- состояние иммунной системы;

- характер перенесенных заболеваний;

- регион проживания.

Виды кист

Существует две разновидности кист зубов: по расположению и по причине образования.

По расположению кисты могут быть на корне зуба, под коронкой, в гайморовой пазухе и возле зуба мудрости.

- Киста на корне зуба. Данный вид кисты может располагаться в верхней части корня, между корней зуба, а также рядом с корневым каналом.

- Киста под коронкой. Чаще всего такая киста образуется из-за неправильного лечения и заметить ее непросто. Важно как можно скорее начать лечение, так как киста может вызвать потерю зуба.

- Киста в гайморовой пазухе. Является опасным видом кисты, так как в процессе образования не проявляется никаких симптомов, а ее дальнейший рост может вызвать проблемы с дыханием и боль в глазах.

- Киста зуба мудрости. Образуется на корнях зубов по причине недостаточной гигиены или неправильном удалении.

По причине образования киста может быть:

- Радикулярная. Это самый распространенный вид кисты, расположенной в верхней части корня зуба. Причиной появления служит воспаление в области верхушки корня или некроз пульпы.

- Резидуальная. Может образоваться после удаления зуба, если корень был не полностью удален. Также причиной появления может послужить гранулема, образованная на месте отсутствующего зуба.

- Кератокиста. Также ее называют первичной кистой. Это редкий вид, который носит генетический характер. После первого воспаления велика вероятность рецидивов.

- Киста прорезывания. Появляется у детей при медленном прорезывании зуба. Такая киста имеет вид отека и содержит кровь внутри. В подавляющем большинстве случаев проходит самостоятельно после появления зуба.

- Фолликулярная. Если зуб не может прорезаться и продолжает рост внутри десны, то это может стать причиной появления фолликулярной кисты. Она окружает зуб и может повлиять на здоровье соседних единиц, так как имеет свойство быстро перемещаться.

- Пародонтальная. Является осложнением таких заболеваний как пародонтит и пародонтоз.

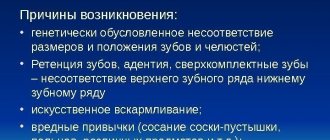

Характеристика временного, сменного и постоянного прикусов. Часть 1

В течение жизни в полости рта человека последовательно прорезываются временные, затем постоянные зубы. Знание анатомического строения, сроков прорезывания зубов, особенностей роста и развития челюстей на разных этапах формирования челюстно-лицевой системы, физиологических прикусов важно для врачей всех специальностей. Это общеморфологическое направление является базовым и определяет закономерности развития зубочелюстной системы, выявляет индивидуальные особенности.

Сроки и основные закономерности прорезывания временных зубов

У новорожденного ребенка в челюстях имеются зачатки 20 временных и 16 постоянных зубов различной стадии развития. Нижняя челюсть расположена позади верхней, а между альвеолярными отростками в переднем участке имеет место сагиттальная щель до 10 — 14 мм. В грудной период продолжается внутричелюстное формирование и минерализация временных зубов, и с 6-го месяца начинается процесс прорезывания их формируется временный прикус. Одновременно с этим начинается минерализация постоянных зубов. Средний возраст прорезывания— это возраст, когда зуб прорезался у 50% детей. Установлено, что в зоне с повышенным содержанием фтора в питьевой воде прорезывание боковых резцов, клыков, вторых моляров начинается позднее на 2-3 месяца по сравнению с зоной с пониженным содержанием фтора в питьевой воде. Последовательность прорезывания временных зубов на каждой челюсти происходит в следующем порядке: I – II – IV – III – V, а в целом в прикусе так: Iн – Iв – Iв – Iн – Ivн – Ivв – IIIв – IIIн – Vн – Vв. Представленный порядок прорезывания наиболее типичен, однако возможны также варианты, когда у ребенка вначале прорезываются боковые резцы, а в скором времени вслед за ними центральные. Зубы обычно прорезываются последовательно, попарно, симметрично. Нарушение парности прорезывания отмечается при пороках развития зубов и челюстей. Считается нормальным, когда к концу 1-го года жизни ребенка прорезались 8 резцов, затем — первые моляры, клыки и вторые моляры (таб. 1). Таблица 1. Сроки закладки минерализации, прорезывания и формирования зубов

Однако в последнее время в связи с процессами акселерации с многих детей начало прорезывания приходится на более раннее время — 4 или 5 месяцев жизни, поэтому некоторые авторы предлагают средние сроки прорезывания, которые были определены ими в результате собственных клинических исследований (таб. 2).

Таблица 2. Анатомия временных зубов.

Временные зубы отличаются от постоянных величиной, формой, цветом (таб. 3).

Таблица 3. Сравнительные признаки временных и постоянных зубов

Среди временных зубов выделяют: резцы – 8; клыки – 4; моляры – 8. По своему строению зубы не однородны, Это зависит от групповой принадлежности зуба, от описываемой поверхности зуба. Для удобства описания выделяют поверхности: вестибулярная, язычная, медиальная, дистальная, окклюзионная. Группа временных резцов – это однокорневые зубы. На каждой челюсти располагается по 4 резца: 2 медиальных (центральных) и 2 латеральных (боковых) соответственно левые и правые. Общим в строении резцов является форма коронки, уплощенная в вестибуло-язычном направлении вблизи режущего края. Корень имеет конусовидную форму.

Рис. 1

Анатомическая форма временных зубов правой верхней челюсти

Рис. 2

Анатомическая форма временных зубов правой нижней челюсти.

Группа временных клыков – это однокорневые зубы. На каждой челюсти располагается по 2 клыка: правый и левый. Общим в анатомии этих зубов является наличие заостренной со всех поверхностей коронки и самого длинного конусовидного корня. Группа временных моляров. Это зубы с многобугорковой жевательной поверхностью и несколькими корнями. Временные моляры самые крупные зубы временного прикуса. У ребенка 8 моляров: 4 моляра верхней челюсти – первый и второй (правые и левые); и 4 моляра нижней челюсти – первый и второй (правые и левые).

Существует несколько систем записи зубной формулы временных зубов

Во временном прикусе различают три основных периода: 1-й период (от рождения до 2,5 — 3 лет) – формирование временного прикуса; 2-й период (от 3 до 4 лет) – сформированный временный прикус; 3 период (от 4,5 до 5 – 6 лет) – редукция (истирание, изнашивание) временного прикуса. Период формирования временного прикуса. При нормальном развитии зубов и челюстей на 6 — 8-м месяце начинается процесс прорезывания временных зубов (рис. 3) продолжающийся до 2,5—3 лет. По мере прорезывания зубов и развития жевательной функции наблюдается инволюция тех органов, которые ранее обеспечивали акт сосания. С прорезыванием вторых временных моляров происходит первый подъем высоты прикуса. В этот период активно развивается альвеолярный отросток, утолщается базальная часть нижней челюсти, растут ее ветви, изменяются очертания нижнечелюстного канала, уменьшается величина нижнечелюстного угла, усложняются рельеф и архитектура нижней челюсти. К 2,5 — 3 годам временный прикус считается сформированным. Этот период продолжается до 4 лет и является стабильным состоянием зубочелюстной системы. Нарушения в молочном прикусе могут повлечь за собой различные осложнения как местного, так и общего характера. Они отражаются на росте и развитии челюстей, на прорезывании постоянных зубов, понижают жевательную способность, приводят к изменениям формы твердого неба. Рис. 3

Период сформированного временного прикуса имеет следующие зубные признаки: 1. временных зубов 20, они имеют выраженную анатомическую форму, 2. зубы в пределах зубного ряда имеют плотный контакт. Контактный пункт точечный, но при увеличении физиологической подвижности к концу периода сформированного временного прикуса контактный пункт становится плоскостным. 3. верхний и нижний зубные ряды имеют форму полукруга и их середины совпадают между собой; 4. зубы верхней челюсти во фронтальном отделе перекрывают зубы нижней. Это объясняется большей шириной верхней зубной дугой но сравнению с нижней; 5. каждый зуб верхней челюсти артикулирует с двумя нижними, за исключением второго моляра, который артикулирует только со своим антагонистом — вторым нижним моляром; 6. дистальные апроксимальные поверхности вторых временных моляров находятся в одной вертикальной плоскости. К моменту окончания прорезывания временных зубов осуществляется первый этап физиологического подъема высоты прикуса, который начинается с установления контакта между первыми временными молярами и завершается полным прорезыванием и правильным артикуляционным взаимоотношениям вторых временных моляров. Следующий период формирования зубочелюстной системы — это период редукции временного прикуса, продолжающийся с 4,5 до 6 лет. Полностью сформированный временный прикус в этот период нестабильный и претерпевает ряд изменений. Его еще называют периодом, предшествующим смене временного прикуса, или периодом «изнашивания» временного прикуса.

Рис.4 Рис. 5

Рис. 4. Редукция временного прикуса (модели челюстей): а) вид спереди, б) вид сзади.

Рис. 5 Правильное соотношение

В следствие роста челюстных костей в процессе подготовке к смене временных зубов на постоянные (большие по размеру), для этого периода характерно формирование физиологических промежутков между зубами (диастем – между центральными резцами и трем — между остальными зубами). Постепенно нарастает стираемость бугров жевательных зубов и режущих краев фронтальных зубов. Усиливается физиологическая подвижность отдельных зубов, подлежащих смене. Зубные ряды удлиняются. За счет стиранея жевательных поверхностей боковых зубов происходит медиальный (к средней линии) сдвиг нижней челюсти и формируется «прямой скользящий прикус». При этом резцы контактируют режущими краями , а в боковом участке возникает медиальная ступенька, образованная дистальными поверхностями вторых временных моляров (симптом Цилинского). Такое соотношение зубов обеспечивает в последующем правильное положение и соотношение первых постоянных моляров. Промежутки приматов (диастемы и тремы) являются резервным местом для медиального смещения нижнего зубного ряда и последующего беспрепятственного размещения постоянных зубов. Стирание зубов приводит к уменьшению высоты коронок, формируется прямой «скользящий» прикус. Завершается дифференцировка элементов височно-нижнечелюстных суставов, продолжается закладка третьих моляров, развитие и минерализация премоляров и вторых моляров. К концу периода «изнашивания» временного прикуса начинается прорезывание первых постоянных моляров.

Сроки и основные закономерности прорезывания постоянных зубов

Развитие постоянных зубов в целом напоминает развитие временных зубов. У постоянных моляров временные предшественники отсутствуют, поэтому их называют дополнительными. Все остальные постоянные зубы являются замещающими. В ходе прорезывания постоянных замещающих зубов происходит разрушение и выпадение временных зубов, которое включает и прогрессивную резорбцию корней временных зубов и их альвеол (рис. 6).

Рис. 6

Вследствие давления постоянного зуба на альвеолу временного зуба начинается дифференцировка остеокластов, которые активно включаются в процессы резорбции костной ткани. Локализация зон физиологической резорбции корней временных зубов различна в зависимости от групповой принадлежности зуба: у однокорневых зубов она располагается в области верхушки зуба с язычной стороны, а у многокорневых зубов — в зоне бифрукации корней. Сроки прорезывания постоянных зубов при правильном развитии ребенка совпадают со временем выпадения временных зубов (табл. 4). Процесс выпадения временного зуба протекает синхронно с процессом прорезывания постоянного зуба. Клинически после выпадения временного зуба обнаруживаются бугры или часть режущего края прорезывающихся постоянных зубов.

Таблица 4. Сроки прорезывания постоянных зубов.

Прорезывание постоянных зубов начинается с первого постоянного моляра в 6 лет. Затем последовательно в возрасте 6 – 8 лет прорезываются центральные и боковые резцы. В 9 – 10 лет прорезываются первые премоляры, за которыми, чаще всего, следуют клыки (10 – 11 лет) и вторые премоляры (11 – 12 лет). В 12 – 13 лет прорезываются вторые постоянные моляры. Таким образом, к 12 – 13 годам все временные зубы заменяются постоянными. Окончательное формирование корней завершается к 15 годам. У замещающих зубов имеется особая анатомическая структура, способствующая их прорезыванию – проводниковый канал, который содержит проводниковый тяж. Закладка такого постоянного зуба размещается первоначально в общей костной альвеоле с его временным предшественником. В дальнейшем она полностью окружается альвеолярной костью, за исключением небольшого канала, содержащего остатки зубной пластинки и соединительную ткань. Вместе эти структуры способствуют направленному движению постоянного зуба в ходе его прорезывания.

Периоды сменного прикуса

Итак, с прорезыванием первого постоянного моляра начинается сменный прикус. Сменный прикус представляет собой более высокую степень развития и дифференцировки жевательного аппарата. Он характеризуется наличием временных и постоянных зубов, который продолжается от 6 до 12—14 лет. Сменный прикус представляет особый интерес ортодонтов вызывает особый интерес, поскольку в это время происходит наиболее интенсивный роста челюстных костей, обменные процессы в костной ткани находятся на высоком уровне. Поэтому своевременное выявление этиологических факторов особенно эффективно в денный период, как эффективно и лечение самих зубочелюстных аномалий. Однако, сведения о развитии сменного прикуса неоднозначны. Так, например А.Д. Осадчий (1967 г.) выделяет в сменном прикусе два периода: 6 – 8 лет – ранний сменный прикус и 9 – 12 лет – поздний сменный прикус. И.Л. Злотник (1952 г.) также выделяет эти два периода, но с разницей в возрасте, соответственно, 6 — 9 и 10 – 12 лет.

Рис. 7

Такое выделение периодов связано с наличием в зубных рядах в период раннего сменного прикуса первого постоянного моляра, четырех постоянных резцов на верхней и нижней челюсти. А премоляров и клыка – в периоде позднего сменного прикуса. В 9 лет рост челюстных костей замедляется, но отмечается заметный рост альвеолярного отростка, связанный с прорезыванием постоянных клыков и премоляров и формированием корней резцов и первого моляра (Ф.Я. Хорошилкина, 1999 г.). Данное разделение учитывает и темпы роста челюстных костей и альвеолярного отростка и уровень интенсивности обменных процессов в них. Прорезывание первых постоянных зубов (первых моляров) обеспечивает второй физиологический подъем высоты прикуса, формируется сагиттальная и трансверзальная окклюзионные кривые. Третий период повышения высоты прикуса начинается в 12 лет прорезыванием второго моляра. Он сопровождается активным ростом зубоальвеолярных дуг, который продолжается от 13,5 до 15 лет. В процессе развития жевательного аппарата у детей сменный прикус наиболее лабильный. Одновременное наличие в полости рта временных зубов, утративших устойчивость вследствие рассасывания корней, и постоянных зубов, которые находятся на различных стадиях прорезывания и формирования корней, приводит к значительному снижению жевательной функции, ведущему к неравномерной тренировке жевательных мышц, неправильному росту челюстных костей и нередко формированию аномалий зубочелюстной системы. В этот период отмечается как саморегуляция имеющихся аномалий, так и формирование новых. В связи с неустойчивым состоянием отдельных звеньев зубочелюстной системы и всего жевательного аппарата в целом, а также усиленным ростом челюстей в данный период, необходимо использовать его для выполнения корригирующих ортодонтических вмешательств. Продолжение статьи здесь

Авторы: В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.В. Алтунина, Ю.В. Ткаченко

Симптомы кисты зуба

В самом начале образования кисты симптомы могут отсутствовать. Заподозрить наличие новообразования можно по возникновению периодических болей при нагрузке пораженного зуба, появлению повышенной чувствительности к холодным и горячим продуктам и напиткам, болезненности десны в области пораженного зуба.

Кроме того, симптомами появления кисты зуба могут служить:

- Изменения цвета эмали.

- Появление неприятного запаха изо рта.

- Ощущение сдавленности в районе больного зуба.

- Отек мягких тканей вокруг кисты.

- Появление бугорка на десне или небе. Этот симптом проявляется если киста достигает достаточно больших размеров.

- Становится невозможно устранить боль при помощи обезболивающих препаратов.

При наличии нескольких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.

Клинические исследования

Клинические исследования антисенситивной зубной пасты «Асепта Сенситив», проведенные на кафедре терапевтической стоматологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проводимые в течение 4 недель, установили, что:

- У пробандов при использовании лечебно-профилактической зубной пасты «Асепта Сенситив» наблюдалось значительное улучшение гигиенического, пародонтологического состояний полости рта и снижение повышенной чувствительности твердых тканей зубов, что подтверждалось положительной динамикой клинических индексов.

- Уже через две недели наблюдалось выраженное снижение повышенной чувствительности твердых тканей зубов у пробандов за счет десенситивного действия используемой лечебно-профилактической зубной пасты.

У зубной пасты «Асепта Сенситив» было установлено хорошее противовоспалительное действие на воспаленные, отечные и кровоточащие мягкие ткани пародонта.

Во время испытаний было установлено, что под воздействием зубной пасты «Асепта Сенситив» наблюдалось выраженное снижение кровоточивости десен.

Регулярное использование данного лечебно-профилактического средства привело к значительному улучшению общего стоматологического статуса у пробандов, что подтвердило обоснованность его использования в комплексе проводимых лечебно-профилактических мероприятий.

По результатам клинических испытаний ополаскивателя АСЕПТА® было установлено, что после 3-х недель применения ополаскивателя АСЕПТА® кровоточивость десен снижается на 28,3%, воспаление уменьшается на 32,3% и гигиеническое состояние полости рта улучшается на 33,5%

Источники:

- Клинические исследования антисенситивной зубной пасты «Асепта Сенситив» ( А.А. Леонтьев, О.В. Калинина, С.Б. Улитовский ) А.А. ЛЕОНТЬЕВ, врач-стоматолог О.В. КАЛИНИНА, врач-стоматолог С.Б. УЛИТОВСКИЙ, д.м.н., проф. Кафедра терапевтической стоматологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

- Отчет о клинических испытаниях по определению/подтверждению профилактических свойств средств индивидуальной гигиены полости рта выпускаемых серийно: ополаскиватель для полости рта «АСЕПТА PARODONTAL» — Раствор для ирригатора». д.м.н. профессор, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой Профилактической стоматологии С.Б. Улитовский, врач-исследователь А.А. Леонтьев Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, кафедра профилактической стоматологии.

- Отчет по определению/подтверждению профилактических свойств средств индивидуальной гигиены полости рта выпускаемых серийно: зубной пасты «Асепта» использованной в сочетании с ополаскивателем «Асепта» и бальзамом для десен «Асепта» Зав. Кафедрой ПФС д.м.н. профессор С.Б. Улитовский Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. Стоматологический факультет. Кафедра профилактической стоматологии.

Методы лечения

После обнаружения кисты необходимо как можно раньше приступить к лечению. В зависимости от вида и тяжести заболевания будет определен метод лечения: терапевтический, оперативный или лазерный.

Терапевтический метод применяется при небольшом диаметре кисты. Для начала врач делает отверстие в зубе, через которое откачивается содержимое кисты и вводится лекарство. Каналы обрабатываются дезинфицирующим средством, после чего будет установлена временная пломба. Срок лечения может занимать от 1 до 3 месяцев.

Чаще всего для лечения кисты зуба применяется оперативный метод с полным или частичным сохранением зуба. Реже зуб приходится удалять полностью.

Существует три вида оперативного лечения:

- Цистэктомия. Это наиболее щадящий вид лечения. Для начала проводится лечение и дезинфекция каналов зуба, после чего в десне делается разрез, выпиливается отверстие в кости и удаляется киста вместе с частью корня.

- Гемисекция. Данный вид операции похож на предыдущий, только помимо части корня удаляется и часть коронки зуба, что делает этот вид лечения более травматичным.

- Цистотомия. Самый простой и менее травматичный вид операции. В области кисты на десне врач делает надрез, через который откачивают содержимое кисты. Несмотря на простоту операции, процесс восстановления будет долгим.

Лечение кисты лазером — это новая методика, которая позволяет быстро, стерильно и безболезненно вылечить пораженный зуб. Во время проведения лечения удаляются пломбы, а в каналы вводится лазер, который удаляет кисту. Остатки жидкости и других частиц убирают с помощью насоса.