КТ верхней челюсти представляет собой процедуру исследования данной кости и заключенных в ней гайморовых пазух при помощи рентгеновского излучения. Гайморовы пазухи – парные воздухоносные полости слева и справа от носа. Из-за близкого соседства с зубами верхней челюсти в них нередко оказываются корни последних. В таких ситуациях не исключено возникновение одонтогенного гайморита – воспаления верхнечелюстных синусов на фоне стоматологических заболеваний. Подобным осложнением грозит инфицирование лунки после удаления зуба.

КТ верхней челюсти и гайморовых пазух назначают при:

- затрудненном носовом дыхании;

- перфорации дна пазухи носа;

- подозрении на нарушение целостности костей;

- наличии в гайморовой пазухе инородного тела;

- гранулемах и кистах у верхушек корней зубов верхней челюсти;

- постоянных головных и зубных болях неясной этиологии;

- тяжелых стоматологических патологиях (глубокий кариес, остеомиелит верхней челюсти и др.);

- болях в носовой области;

- гайморитах;

- хроническом риносинусите;

- рецидивирующем течении отита;

- подозрении на новообразование синусов и верхней челюсти;

- осложнениях инфекционных заболеваний ЛОР- органов;

- подготовке к хирургическим операциям.

В результате обследования на компьютерном томографе врач получает снимки, позволяющие рассмотреть изучаемую область в виде тонких срезов или целостного объемного изображения.

Первые признаки воспаления гайморовых пазух

Если не придавать значения обычной простуде и не лечить ринит (насморк), то в виде осложнения появится вирусный гайморит либо бактериальный в зависимости от того, чем вызвана болезнь.

Вам следует немедленно обратиться к доктору, если вы наблюдаете следующие симптомы:

- обильные носовые выделения желто-зеленого цвета;

- общая слабость, утомляемость;

- постоянно болит голова;

- высокая температура тела (выше 38ºС);

- заложенность носа, гнусавость;

- вам трудно дышать через нос;

- снижено или отсутствует обоняние.

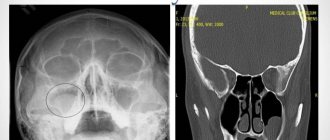

Рентгенологические методы исследования носа и околоносовых пазух

Такое ЛОР-заболевание, как синусит

является в настоящее время самой распространённой ЛОР патологией. Пациенты с воспалительными процессами околоносовых пазух (ОНП) составляют в настоящее время около 40% всех госпитализированных в ЛОР-стационары больных.

Основным методом диагностики заболеваний ОНП является рентгенологический.

Обусловлено это тем, что воздухосодержащие пазухи носа находятся в глубине костей лицевого черепа, сообщаясь с носовой полостью только через небольшие отверстия — соустья.

Принято различать следующие парные ОНП, расположенные в одноименных костях (рис. 1):

- верхнечелюстные;

- лобные;

- решетчатые;

- передние и задние;

- клиновидные.

В ряде случаев к околоносовым пазухам относят также воздушные полости, встречающиеся редко у отдельных пациентов и расположенные в толще носовой перегородки носовых раковин (буллы раковин). Эти полости, выстланные эпителием, почти никогда не имеют сообщения с полостью носа и поэтому не могут считаться истинными пазухами носа.

У новорожденного ребенка развиты только верхнечелюстная и решетчатая пазухи (рис. 3), представляющие собой полости, объёмом менее миллилитра. К 2 – 3 годам становится пневматизированной клиновидная пазуха, к 5 – 6 годам – лобная. Окончательное развитие пазух носа достигается к 20 годам.

Недоразвитие лобных пазух или их гипоплазия встречается у каждого 10-го человека. Недоразвитие других пазух отмечается достаточно редко. Может быть односторонняя гипо- и аплазия верхнечелюстных, клиновидных и лобных пазух, что обязательно надо отметить в описании рентгенограммы. Это создаёт трудности при диагностике синусита и пункции такой пазухи (рис.4). Возможна избыточная пневматизация ОНП, чаще лобной и клиновидной.

Рентгенограмма черепа не позволяет оценить состояние всех ОНП. Для получения качественного изображения ОНП необходимо проводить исследование в специальной проекции.

Различают следующие виды проекций:

- носоподбородочную;

- носолобную;

- подбородочную или аксиальную.

Эти проекции нужны, чтобы сместить изображение пирамид височных костей и всего основания черепа ниже дна верхнечелюстных пазух (носоподбородочное положение) или выше них в орбиту (носолобное положение). При несоблюдении этого условия пирамиды височных костей — симулируют уровни жидкости в верхнечелюстных пазухах.

Носоподбородочная проекция

выполняется при вертикальном положении пациента (сидя, стоя). Пациента просят открыть рот и прижаться им к экрану (рис. 5). Центральный луч направлен перпендикулярно к кассете и проходит в сагиттальном направлении на уровне наружных углов глазниц. Видны хорошо все передние пазухи (лобные, решетчатые, верхнечелюстные). В проекции открытого рта можно увидеть клиновидную пазуху (рис. 1).

Иногда в таком положении пирамиды височных костей всё равно наслаиваются на нижние отделы верхнечелюстных пазух и рекомендуют выполнять подбородочную (переднюю полуаксиальную) проекцию, когда сидящий больной касается кассеты подбородком.

Линия, соединяющая наружный слуховой проход и подбородок (ментальная) перпендикулярна к плоскости кассеты. Центральный луч идет через крылья носа параллельно ментальной линии. Решетчатая пазуха в этом случае видна плохо из-за наслоения передних клеток на задние и на скаты носа. Лобные пазухи смотрятся увеличенными.

Носолобная проекция

используется для изучения лобной и решетчатой пазух. Пациент прижимается к кассете лбом и кончиком носа. Центральный луч проходит перпендикулярно кассете через затылок.

В настоящее время наиболее часто применяется носоподбородочная проекция.

Обзорная рентгенография черепа в боковой проекции позволяет оценить глубину и состояние стенок лобных, клиновидных пазух, верхнечелюстных и носоглотки (рис. 6).

Иногда применяются специальные укладки для прицельного обследования конкретной пазухи: рентгенограмма по Г.М. Земцову для выявления клиновидной пазухи в проекции открытого рта (носоподбородочная укладка с максимальным запрокидыванием головы), по Я.А. Фастовскому прицельное обследование решетчатого лабиринта и другие.

Существуют сложности выполнения рентгенологических исследований подвижным и возбудимым пациентам, маленьким детям. Требуется их удерживать в нужном положении или проводить исследование под наркозом. В этом случае лечащий врач должен определить, насколько рентгенологическое исследование необходимо в постановке диагноза.

Иногда выполнению необходимой проекции препятствует тугоподвижность суставов (позвоночника, височно-нижнечелюстных) или ригидность мышц (например, ригидность мышц затылка при менингите).

В норме при рентгенологическом исследовании содержащие воздух ОНП выглядят, как светлые участки с чётко обозначенным тёмным контуром, соответствующим их костной границе. Обычно описывают негативное рентгеновское изображение, поэтому более тёмными называются участки, содержащие больше белого цвета. Пневматизированные ОНП соответствуют прозрачности орбит. Если содержимое пазух темнее содержимого орбит, то говорят о затемнении, которое означает наличие патологического процесса

. При этом нужно охарактеризовать затемнение по нескольким параметрам. Первый из них — размер или степень заполнения пазухи патологическим процессом.

Различают (рис.- схема 8):

- тотальное (полное) затемнение пазухи

, почти полное –

субтотальное

(рис.8 а), которые соответствуют полному заполнению пазухи содержимым, которым может быть как экссудат, так и отёчные мягкие ткани. - затемнение в нижних отделах с верхним горизонтальным уровнем

означает наличие жидкости, экссудата (рис. 8 б). - пристеночное затемнение

, повторяющее контур стенок пазухи, соответствует утолщению слизистой оболочки (рис.8 в).

Если в норме толщина слизистой оболочки в ОНП составляет 120 – 1000 мкм и не видна на рентгенограмме, то при воспалении и аллергическом отёке она может увеличиваться в десятки и сотни раз, давая пристеночное затемнение.

- В пазухе может быть ограниченное затемнение

, исходящее из какой-то одной или двух стенок (рис.10 а). В этом случае у него должны быть обозначены

форма

(округлое, овальное, неправильной формы),

размер

(в сантиметрах или миллиметрах) и

контуры

(гладкие или неровные). Подобные ограниченные процессы соответствуют

полипам, кистам, опухолям

.

Вторая обязательная характеристика затемнения – интенсивность

, означает степень задержки рентгеновского луча при прохождении через пазуху. Различают три её степени: малую, среднюю и высокую.

Высокая интенсивность

означает полное поглощение рентгеновского излучения в ткани и соответствует костным структурам и рентгеноконтрастным инородным телам. В пазухе затемнение высокой интенсивности сравнивают с интенсивностью рядом расположенных костных образований: зубов, носовых костей. Высокую интенсивность затемнения в пазухах могут давать добавочные (суперкомплект) зубы, остеомы, отломки костей и инородные материалы (дробь, пули, пломбировочный материал, попавший в верхнечелюстную пазуху при лечении пульпита моляров или премоляров верхней челюсти, и т.п.).

Затемнение малой интенсивности

соответствует серозному экссудату, отёку слизистой оболочки и выглядит на рентгенограмме лишь немного темнее орбит.

Средней интенсивности затемнение

меньше задерживает рентгеновский луч, чем окружающие костные структуры, и соответствует мягкотканным образованиям (ими могут быть опухоли, кисты, полипы) или густому экссудату (гнойному или мукозному).

В разных пазухах могут быть разные патологические процессы и разная степень их выраженности. Например, левосторонний гнойный верхнечелюстной синусит и киста правой лобной пазухи.

Синусит

характеризуется утолщением слизистой оболочки пазухи, наличием в ней экссудата, определяющего форму заболевания (гнойный, катаральный, серозный). При катаральном процессе в пазухе отмечается пристеночное затемнение, увеличение отёка может привести к равномерному тотальному затемнению. При экссудативной форме синусита выявляется затемнение в нижних отделах с верхним горизонтальным уровнем (рис. 9). Этот уровень не доходит до костных стенок пазухи при выраженном отёке ее слизистой оболочки.

Интенсивность затемнения может помочь для дифференцирования характера экссудата: средняя интенсивность соответствует гнойному процессу, малая – серозному. При скоплении большого количества экссудата уровень не определяется — затемнение тотальное гомогенное. Это может означать формирование эмпиемы пазухи. Тотальное гомогенное затемнение пазухи малой и средней интенсивности может соответствовать выраженному отёку слизистой оболочки.

Для правильной интерпретации рентгенологической картины важно знать данные клинического обследования: наличие гнойного секрета в полости носа, гипертермии тела, выраженности болевого синдрома. Болевой синдром может быть более выраженным при отёке в пазухе, нежели при её эмпиеме, когда происходит сдавление и гибель нервных окончаний. В подобных трудных случаях прибегают к компьютерной томографии

или

диагностической пункции пазух

.

Дренирование экссудата рентгенологически проявляется восстановлением прозрачности, начиная с верхнемедиального угла верхнечелюстной пазухи и верхнего отдела лобной и клиновидной пазух. После рассасывания или удаления экссудата определяется утолщение слизистой оболочки в виде остаточных пристеночных наслоений, сохраняющихся несколько недель. Особенно это касается верхнечелюстных пазух, в которых уровень жидкости может быть за счет вводимого лекарства при предшествовавшем их дренировании.

В повседневной клинической практике целесообразно производить контрольные рентгенологические исследования непосредственно после окончания лечения только для определения состояния лобных пазух.

Хронический синусит

не имеет характерных проявлений, но чаще встречаются продуктивные формы в виде затемнений округлой формы, исходящих из разных стенок пазух, соответствующих полипам, кистам (рис.10 а), гранулёмам. Последние могут быть одонтогенной (зубной) природы.

Большие кисты могут дать тотальное затемнение пазухи, симулирующее её эмпиему. От кисты следует отличать мукоцеле пазухи

, не имеющее собственной оболочки и приводящее к растяжению стенок пазухи из-за облитерации её естественного соустья (рис.10 б). При растяжении пазухи воздухом в результате клапанного механизма также отмечается растяжение и истончение стенок, но пневматизация пазухи при этом повышена. При попадании в пазуху инородных тел (пломбировочного материала) возможно формирование вокруг них грибкового тела –

мицетомы

, имеющей округлые очертания на рентгенограмме (рис. 11).

Лечение отека слизистой при гнойном воспалении

Чтобы установить степень тяжести заболевания, необходима консультация врача-отоларинголога. После обследования он назначит вам нужные средства борьбы с инфекцией. Если воспалительный процесс только развивается, при надлежащем лечении таблетки и капли справятся с микробами. Но когда образовался гной, одними медикаментами не справиться, в таком случае делается промывание или прокол.

При грудном вскармливании гайморит чаще всего лечится двумя последними способами, так как антибиотики и другая фармацевтическая продукция попадает грудному ребенку через молоко, что может нанести вред малышу. Наиболее распространенный и щадящий способ — промывание в кабинете врача.

Дома можно приготовить отвар из противовоспалительных трав, сделать солевой раствор, воспользоваться готовым средством из аптеки с морской водой. Действенным является препарат для комплексной терапии Аквалор.

Острый верхнечелюстной синусит на КТ

Острый верхнечелюстной синусит, или гайморит, может развиться после простуды, гриппа, других инфекционных заболеваний, в результате запущенного кариеса, периодонтита, стоматита, воспаления миндалин, из-за искривленной носовой перегородки и по многим другим причинам. При данном заболевании трудно дышать с закрытым ртом, возникают боли в области переносицы и около крыльев носа, появляются слизисто-гнойные выделения, поднимается температура, веко и щека на пораженной стороне краснеют и припухают.

Врач может назначить КТ верхней челюсти, если:

- симптомы простуды за неделю не исчезли;

- обезболивающие препараты не помогли избавиться от головной боли;

- выделения из носа стали гуще и приобрели желтоватую или зеленую окраску;

- 3-5 дней приема антибиотиков не принесли облегчения;

- беспокоят болезненные ощущения в области верхней челюсти.

При наличии у пациента симптомов острого синусита КТ верхней челюсти и гайморовых пазух, в основном, проводят без контраста. На нативных изображениях отчетливо видны:

- краевое пристеночное утолщение слизистой (за счет отека и инфильтрации);

- утолщение внутренних структур носа;

- наличие и уровень экссудата в полости каверны;

- сужение выводных протоков.

При прогрессировании воспалительного процесса отечная слизистая оболочка или воспалительный секрет могут целиком закрыть просвет пазухи, что также покажут снимки.

КТ верхней челюсти отображает наличие жидкости в полости и позволяет оценить ее плотность. Повышенная плотность содержимого пазухи указывает на гнойные формы острого синусита.

Профилактика заболевания

Несколько рекомендаций, помогающих быть всегда здоровым:

- укреплять иммунную систему;

- часто проветривать помещения;

- одеваться в соответствии с сезоном;

- соблюдать гигиену, мыть руки, придя с улицы;

- промывать нос для профилактики.

Микробы, передающиеся воздушно-капельным способом, попадают в организм через нос при дыхании. Пока они не успели закрепиться и проникнуть глубже, надо механически удалить их с помощью изделия Аквалор.

КТ при остром гайморите у детей

КТ верхней челюсти делают не только во взрослом, но и в детском возрасте, поскольку это один из наиболее информативных методов диагностики.

Острый гайморит у детей в большинстве случаев является осложнением вирусной инфекции. Поражая слизистую оболочку носа, вирус практически всегда проникает в синусы и вызывает в них воспаление. Верхнечелюстной синусит у ребенка может развиться на фоне аллергического ринита: при контакте с аллергеном слизистая носа отекает, отток секрета из пазухи ухудшается, и развивается воспаление. К другим предрасполагающим факторам можно отнести:

- травмы носа;

- врожденные аномалии (искривление носовой перегородки и др.);

- воспаление носоглотки;

- болезни полости рта;

- наличие в организме хронического очага инфекции;

- сосудистые нарушения (при ухудшении кровоснабжения гайморовых пазух снижается местный иммунитет и повышается подверженность заболеваниям).

Чтобы избежать ненужного облучения при неосложненных синуситах КТ верхней челюсти и гайморовых пазух детям делают редко. Проведение компьютерной томографии является обязательным при подозрении на внутриглазничные или внутричерепные осложнения и при подготовке к оперативному вмешательству.