Рабочая длина корневого канала – расстояние от конечной точки на апексе до выбранного врачом наружного ориентира (бугра, пломбы на коронковой части).

Врачи до сих пор не могут прийти к единому мнению и сказать, что надо брать в качестве ориентира: физиологическое отверстие (переход цемента корня в дентин), апикальное отверстие (собственно сама дырка), рентгенологическую верхушку (самая удаленная точка на снимке) или анатомическую верхушку (наиболее удаленная область от коронки). Расстояние между ними составляет до 2 мм, а это разница между хорошо запломбированным каналом и сохранением очага инфекции.

Самая важная задача заключается в поиске этой конечной точки, который осложнен из-за большого количества разных анатомических структур.

Существуют 4 метода определения рабочей длины корневого канала:

- рентгенологический

- тактильный

- с помощью апекслокатора

- табличный

Рентген

Врач по снимку определяет рентгенологическую верхушку и рабочая длина корневого канала устанавливается за 1 мм до неё. Проблема заключается в том, что канал это трехмерная структура, а снимок нам представляется в двухмерной проекции. Бывают случаи, когда врач перфорировал стенку канала, тогда как на рентгенограмме все выглядит в пределах нормы. Почти в 50% всех случаев инструмент находится глубже, чем это выглядит на снимке.

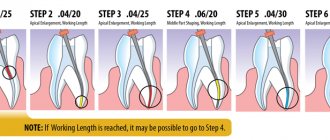

Техника Step back (шаг назад)

Технику Step back считают базовой при изучении искусства эндодонтии. Она, являясь самой популярной, проста в освоении и исполнении.

1 этап – прохождение корневого канала и определение его рабочей длины

Прохождение корневого канала выполняют К-римерами. После прохождения канала до верхушечного отверстия, устанавливают рабочую длину при помощи прицельной Rh-граммы с введенным инструментом в корневой канал. Установленную рабочую длину фиксируют стоппером.

2 этап – формирование апикального упора

Целью этого этапа является создание апикального упора для последующего штифта гуттаперчи и эндогерметика для предупреждения выхода за апикальное отверстие в ткани периодонта.

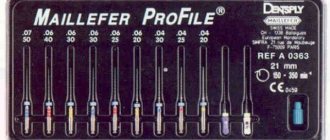

Начинаем этот этап с обработки корневого канала К-файлом того же номера, которым удалось пройти до апикального отверстия и с которым почувствовали заклинивает в области верхушки. Инструмент вводят в корневой канал, обрабатывают его пилящими движениями вверх-вниз. После этого канал промывают раствором антисептика. Далее используют инструмент следующего номера с такой же установленной стоппером длиной. Повторяют механическую и медикаментозную обработку канала. Используют инструменты на 3-4 номера больше, чем изначальный (но не менее № 25 – для адекватного препарирования и промывания канала) Последний инструмент называется Master file. После этих манипуляций корневой канал получает коническую форму, что соответствует конусности инструментария и стандартных штифтов из гуттаперчи.

3 этап – обработка апикальной трети корневого канала

Продолжают обработку канала инструментом следующего номера, но длину уменьшают на 1 мм. Следующий инструмент будет на 2 мм меньше, потом на 3 мм меньше и так далее. Между инструментами каждый раз возвращаемся к Master file для сглаживания ступенек в апикальной трети. Не забываем про антисептическую обработку канала между всеми инструментами.

4 этап – формирование средней и верхней третей корневого канала

Цель – создание воронкообразной формы устья канала для последующего адекватного промывания антисептиком и пломбирования.

Рекомендуется использовать Gates Glidden последовательно от 1 номера к 3. Им работаем в прямолинейной части канала. Заканчивают этот этап прохождением Master file всей длины канала.

5 этап – финальное выравнивание стенок канала

Для придания окончательной конусной формы каналу проходят и сглаживают его стенки при помощи Master file.

Помимо апикально-корональных методов, к которым относят стандартную методику (препарирование канала К-римерами от меньшего размера к большему) и методику «шаг назад», существуют коронально-апикальные методы, включающие в себя Step Down и Crown Down.

Отличие их в том, что сначала начинают с препарирования верхней и средней трети канала, затем определяют рабочую длину и в самом конце формируют апикальный упор.

Преимущество коронально-апикальных методов состоит в упрощении антисептической обработки канала, облегчении доступа к апикальной трети канала, профилактика заклинивания инструмента и создания дентинной пробки в нижней трети канала, профилактика проталкивания инфицированных тканей за верхушку, сохраняется анатомическая форма канала и нет «потери рабочей длины». Недостатком является сложность в определении рабочей длины и проходимости корневого канала.

Тактильный метод

Наименее надежный вариант определения длины корневого канала, качество такой диагностики зависит от «чуйки» врача и его опыта, что согласитесь, недопустимый аргумент. Тонкий инструмент засовывают в канал и на ощупь определяют место отверстия. Другой способ заключается в применении бумажного штифта. Там, где он пропитался кровью или иным содержимым, считается точкой выхода. Если кровью пропиталась не маленькая часть, а значительный участок, то следует сделать вывод о выходе за верхушку. Сюда же можно отнести болевые ощущения. Когда инструмент выходит за верхушку, больной чувствует укол, на что и ориентируется врач.

Показания к эндодонтии

Ни один стоматолог не будет выполнять эндодонтическое лечение зуба, если на то нет абсолютных показаний. К ним относятся:

- отечность десны в области причинного зуба;

- наличие на десне свища, гнойника или язвы;

- наличие признаков изменения тканей на рентгенографии;

- перфорация пульпарной камеры в ходе препарирования зуба;

- признаки воспаления пульпы или ее некроз.

Это патологические состояния, требующие лечебных мероприятий. Помимо них пломбирование может потребоваться и на этапе протезирования, например при установке металлокерамических коронок.

Апекслокатор

Элеткронный метод считается самым надежным из всех указанных. Наиболее популярными марками аппаратов являются: российский Geosoft (ЭндоЭст), японский NSK (iPex), немецкий VDW (Raypex).

Определение рабочей длины корневого канала:

- на губу пациента вешается один провод с крючком на конце

- диагностический инструмент (например, К-файл) устанавливается в держателе

- затем врач медленно продвигает его по каналу, на экране прибора высвечиваются цифры, сколько осталось до верхушки. Также подается прерывистый звуковой сигнал. На некоторых моделях имеется графическое отображение: зеленый – далеко, желтый – близко, красный – на месте

- когда инструмент достигает пункта назначения, на экране высвечивается надпись APEX, а сигнал гудит непрерывно

Определение рабочей длины корневого канала

Еще в 1965 году Seltzer и Bender показали, что качество эндодонтического лечения зависит от трех обязательных составляющих – тщательной очистки канала, стерилизации и полной его обтурации. Основой успешного эндодонтического лечения является правильное определение рабочей длины корневого канала. При пренебрежительном отношении к данному этапу лечения становится невозможным качественное проведение всех последующих этапов, и как следствие качество всего эндодонтического лечения значительно снижается.

Рабочая длина корневого канала – это расстояние между наружным ориентиром на коронке зуба до апикальной границы. В анатомии апекса важное значение имеют три образования: собственно апекс (рентгенологическая верхушка), большое апикальное отверстие и апикальная констрикция. В качестве физиологического апикального уровня для инструментальной обработки и пломбирования корневого канала рекомендована зона апикальной констрикции. Апикальная констрикция – это область апикальной части корневого канала с наименьшим диаметром (Ricucci & Langeland 1998). Микроскопические и морфометрические исследования корневых каналов показали, что, как правило, апикальное сужение не совпадает с дентино-цементной границей, как считалось ранее. От апикальной констрикции до большого апикального отверстия происходит воронкообразное расширение корневого канала, тщательно обработать которое не представляется возможным. По данным ряда авторов в 75% случаев апикальное отверстие отклонено от основной оси зуба. Это значит, что рентгенологически определяемый апекс и апикальная констрикция часто располагаются на разном уровне, поэтому при использовании только рентгенограммы для определения рабочей длины корневого канала могут возникнуть серьезные неточности.

Существует несколько методов определения рабочей длины корневого канала: табличный, тактильный, рентгенологический, метод красной точки (бумажного штифта), реакции пациента, электронный (с помощью апекслокаторов)

По статистике, при первичном прохождении корневого канала врач-стоматолог может тактильно определить апикальную констрикцию в 75% случаев. При лечении девитальных зубов можно дополнительно руководствоваться реакцией пациента на продвижение инструмента в корневом канале. При достижении апикального отверстия пациент ощущает легкий укол.

Одним из популярных методов определения рабочей длины является рентгенологический. При этом контрольные рентгенограммы делаются на этапе эндодонтического лечения с введенным инструментом и в процессе пломбирования корневого канала. Однако положение апикальной констрикции существенно варьирует, может изменяться в зависимости от возраста пациента, парафункции жевательных мышц, апикальной резорбции и других факторов. По данным гистоморфометрических измерений, проведенных Dummer et al. (1984), среднее расстояние между апикальной констрикцией и анатомической верхушкой составляет 0,51 мм. Более чем в 92% случаев апикальное сужение находится в 0,5 мм от анатомической и в 1,0 мм от рентгенологической верхушки. Исходя из анатомии апекса исследователи рекомендуют обработку корневого канала на 0,5-2 мм от рентгенологической верхушки корня, т к зона апикальной констрикции находится в этом диапазоне с наибольшей статистической вероятностью. Рентгенограмма является двухмерным изображением и не воспроизводит всю анатомию апикальной части корня, часто отмечаются наслоения и искажения изображения. Chunn et al. (1981) обнаружили, что 43% файлов, находящихся в районе апекса на рентгенограмме, фактически оказались за верхушкой (в периодонте). При интерпретации рентгенологических данных потенциальной ошибкой является субъективность исследователя. Поэтому руководствоваться только данным методом определения рабочей длины нецелесообразно.

В процессе высушивания корневого канала кровь на бумажном штифте также может помочь в определении рабочей длины (метод красной точки). Кровь на кончике бумажного штифта свидетельствует о чрезмерном расширении апикального отверстия и выходе инструмента за верхушку. Размер пятна крови соответствует длине, на которую следует уменьшить рабочую длину канала. Данный метод также не является объективным и зависит от особенностей клинической ситуации.

Метод апекслокации основывается на постоянстве электрического сопротивления тканей. Так как твердые ткани зуба обладают более высоким сопротивлением, чем слизистая оболочка полости рта и ткани периодонта, то электрическая цепь между электродами, размещенными на губе и в канале, остается не замкнутой до момента достижения файлом тканей периодонта. Апекслокаторы первых поколений работали только в сухом и чистом канале и определяли силу постоянного тока. Начиная с третьего поколения апекслокаторы определяют импеданс с помощью переменных токов разной частоты (начиная от 5 частот апекслокаторов 3 поколения, до двухчастотных апекслокаторов 5 поколения). Импеданс имеет наименьшее значение в области апикальной констрикции и наибольшее в области большого апикального отверстия. Таким образом, все современные апекслокаторы измеряют именно эту точку падения сопротивления. Поэтому ни один апекслокатор не может измерять длину корневого канала, мы не можем получить метрический результат, даже если апекслокатор имеет миллиметровую шкалу.

К апекслокаторам пятого поколения относится Raypex 5 (VDW). Отличительными чертами Raypex 5 являются цифровая техника измерения импеданса, четкое изображение на цветном жидкокристаллическом дисплее и повышенная точность измерений. Аппарат работает от аккумулятора.

Губной электрод крепится на губе напротив исследуемого зуба. Корневой канал должен быть влажным, но избыток жидкости в полости зуба нежелателен. Врач может наблюдать продвижение файла на дисплее аппарата. Как только файл доходит до апикальной трети канала на экране появляется увеличенное изображение апекса с индикацией положения файла по отношению к апикальному отверстию. Графическое изображение положения верхушки инструмента сопровождается звуковым сигналом различной интенсивности в зависимости от его приближения к апексу.

На изображении апикальной трети канала выделены несколько сегментов разной окраски: зеленым обозначена зона апикальной констрикции, желтым – большое апикальное отверстие, красный цвет обозначает выход инструмента за апекс, при этом слышен непрерывный звуковой сигнал. Как правило, при витальных зубах рекомендуется обрабатывать корневой канал до зеленой зоны. В случае девитальных зубов, при периодонтитах рекомендуется обработка корневого канала до желтого участка. Таким образом, увеличенное изображение апикальной части корневого канала с градуированными участками позволяет стоматологу самому решать, на каком уровне заканчивать обработку канала. Кроме того, стоматолог может самостоятельно установить так называемый «виртуальный апекс» — точку в апикальной зоне, при достижении которой будет резко увеличиваться частота звуковых сигналов апекслокатора.

Дополнительным преимуществом в работе с апекслокатором Raypex 5 является наличие демо-режима, позволяющего быстро освоить работу с ним, а также объяснить принцип работы пациенту. Кроме того, удобный складной корпус обеспечивает удобный обзор дисплея под любым углом.

Несомненным преимуществом измерения корневого канала с помощью апекслокатора является значительно большая точность по сравнению с таковым посредством рентгенографии Исследования, посвященные оценке апекслокаторов, показали точность определения рабочей длины в пределах 0,5 мм от апикального отверстия в 75 — 93,4% случаев.

Ошибки определения рабочей длины корневого канала с помощью апекслокатора могут быть связаны с контактом электродов с металлическими конструкциями в полости рта, наличии перфорации, сломанного инструмента, при открытом апексе или апикальной резорбции, наличии большого количества жидкости в полости зуба, а также при заряде аккумулятора менее 50%.

Исследование длины корневого канала апекслокатором в сочетании с рентгенологическим исследованием является наиболее полным. Нельзя доверять полностью только одному методу определения рабочей длины. Желательно сочетать несколько методов сразу.

Список литературы:

- Барер Г.М., Антанян А.А. Объективизация клинико-лабораторного метода исследования апекс-локаторов / «Cathedra», № 7, 2003

- Д-р Бен Джонсон До какого уровня вы хотите пройти корневой канал: не доходя до верхушки корня, непосредственно у верхушки или за верхушкой? / Новости Dentsply №12 / март 2006

- Р. Бир, М. Бауман, С. Ким Эндодонтология – М, 2004

- С. Коэн, Р. Бернс Эндодонтия – Санкт-Петербург, 2000

- Смирнова М. А., Шпак Т.Д. Современные технологии в эндодонтии. Атлас-обзор — Санкт-Петербург, 2007

- Harald Schlepper Accurate length determination / DPRE, march 2007

- Harald Schlepper Was ein moderner apexlocator kann / Newsletter, №2, 2008

- K. T. Wrbas, A. A. Ziegler, M. J. Altenburger & J. F. Schirrmeister In vivo comparison of working length determination with two electronic apex locators / International Endodontic Journal, № 40, 133–138, 2007

- Kumar SS et al. A simple model to demonstrate the working of electronic apex locators / Endodontology, Vol. 16, 2004

- R. Mounce Определение истинной рабочей длины / Endodontic practice, март 2007, с. 17-19

Статья предоставлена ООО «Фармгеоком»

Табличный метод

За долгое время клинических наблюдений у врачей скопилась обширная база по рабочей длине корневых каналов. Так что при отсутствии иных вариантов, можно взять условный резец и свериться с показаниями в таблице. Если нет апекслокатора и рентгена, то данный метод следует дополнить тактильным. Впрочем, анатомия у каждого человека индивидуальна, так что достоверность табличных значений также не высока.

Так какой же самый эффективный метод определения рабочей длины корневого канала?

Увы, одной идеальной методики не существует. На данный момент принято полагаться на связку «апекслокатор + рентген».

Механическая обработка

Целью этого этапа лечения является подготовка канала зуба к пломбированию - его расширение и обработка. Устраняются все неровности на стенках корневого канала, а также создаются условия для более плотного пломбирования материалами. Этапность данного процесса выглядит следующим образом.

- Корневой канал расширяется с помощью микроинструментов, изготовленных из специальных титановых сплавов.

- Для повышения эффективности процесса используется гель для расширения каналов зуба.

- Чистка может выполняться как вручную, так и с применением бормашины.

- Канал тщательно промывается антисептическими растворами.

После этого выполняется контрольный снимок зуба с оценкой того, насколько тщательно был подготовлен корневой канал.

Пломбирование каналов

Только после получения результатов рентгенографии стоматолог может перейти к следующему этапу лечения. Здесь особенно важно правильно подобрать материал для пломбирования корневых каналов в зубе. В современной стоматологии применяются следующие методики.

- Метод, подразумевающий пломбирование одной пастой. Данный способ является устаревшим и чаще применяется только на временных зубах. Для взрослых пациентов такой материал не используется.

- Система «Термофил» позволяет заполнить пульпарную часть прогретой гуттаперчей, что обеспечивает более полное заполнение.

- Депофорез подразумевает обработку зуба в несколько этапов с помощью специального аппарата и с последующим пломбированием гидроокисью меди-кальция.

- Латеральная конденсация — наиболее качественный метод лечения зубов, позволяющий максимально плотно распределить материал.

Особенно важно тщательно рассмотреть последний метод лечения. Для достижения требуемого результата необходимо, в первую очередь, подобрать штифт по ширине и длине корня. После этого подготовленная пульпарная камера заполняется пломбировочными материалами с помощью силера. Далее устанавливаются штифты и последовательно уплотняются спредерами. Важно максимально плотно расположить их и при этом не выходить за пределы апекса, так как попадание материала может спровоцировать воспаление. Только после получения снимка, на котором будет отчетливо видно качество эндодонтического лечения, можно убирать излишки материала и устанавливать временную пломбу.

Как правило, дальнейшее лечение зуба продолжается через пару дней, когда врач будет уверен в отсутствии осложнений и высоком качестве выполненной работы.