Слюнные железы

[

glandulae oris

(PNA, JNA, BNA); син.:

железы рта

, Т.] — пищеварительные железы, выделяющие в полость рта специфический секрет, входящий в состав слюны. Различают большие — околоушную, подчелюстную, подъязычную и малые слюнные железы — щечные, молярные, губные, язычные, твердого и мягкого неба (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение локализации основных слюнных желез человека: 1 — молярные железы; 2 — щечные железы: 3 — губные железы; 4 — передняя язычная железа; 5 — подъязычная железа; 6 — подчелюстная железа; 7 — околоушная железа; 8 — добавочная околоушная железа

Сравнительная анатомия и эмбриология

У животных, обитающих в воде, железы рта развиты слабо и представлены простыми железками, продуцирующими слизь. У наземных животных в связи с необходимостью увлажнения слизистой оболочки рта и смачивания пищи Слюнные железы более развиты. У амфибий имеются слизистые губные, небные, язычные и межчелюстная железы. У рептилий, кроме того, появляются подъязычные железы, у птиц хорошо развиты подъязычные и так наз. угловые железы. У млекопитающих (кроме китообразных) помимо многочисленных малых Слюнных желез появляются большие Слюнные железы, располагающиеся за пределами полости рта.

В эмбриогенезе человека все железы рта возникают в результате врастания клеточных элементов многослойного плоского эпителия слизистой оболочки в подлежащую мезенхиму. Малые Слюнные железы развиваются с 3-го месяца эмбрионального развития, к 5-му месяцу формируются выводные протоки, железы начинают функционировать. Большие С. ж. развиваются из эпителиальных тяжей, врастающих в подлежащую мезенхиму, к-рые в процессе роста делятся и образуют ветвящиеся протоки и концевые отделы. Закладка околоушной железы происходит на 6-й нед., подчелюстной — в конце 6-й нед. эмбрионального развития. На 7—8-й нед. появляются несколько закладок подъязычных желез, из к-рых образуются самостоятельные железки; их концевые отделы объединяются общей капсулой и открываются в полость рта 10—12 отдельными отверстиями.

Топография, анатомия

В зависимости от локализации и места впадения выводных протоков Слюнные железы делятся на железы преддверия полости рта и железы собственно полости рта. К первой группе относятся молярные (gll. molares), щечные (gll. buccales) и губные (gll. labiales) железы, а также околоушная железа (см.), выводной проток к-рой открывается в преддверие полости рта на слизистой оболочке щеки на уровне верхнего второго большого коренного зуба. Подчелюстная и подъязычная железы, а также железы языка (gll. linguales), твердого и мягкого неба (gll. palatinae) относятся к железам собственно полости рта.

Большие С. ж. представляют собой дольчатые образования, легко прощупывающиеся со стороны слизистой оболочки рта (см. Околоушная железа, Подчелюстная железа, Подъязычная железа).

Малые С. ж. имеют диаметр 1 — 5 мм и располагаются группами в подслизистой основе рта (см. Рот, ротовая полость). Наибольшее количество малых С. ж. располагается в подслизистой основе губ, твердого и мягкого неба. Среди малых слюнных желез языка выделяют: железы Эбнера — разветвленные трубчатые железы, протоки к-рых открываются в желоба желобоватых сосочков и между листовидными сосочками языка; железы, протоки к-рых открываются в крипты язычной миндалины, а также переднюю язычную железу (gl. lingualis ant.), представляющую собой скопление железок, открывающихся 3—4 выводными протоками на нижней поверхности языка и под ним (нуновы железы).

Операции

Для удаления кисты вместе с П. ж. производят разрез в подъязычной области. При выделении кисты и железы необходимо ввести зонд или катетер в проток подчелюстной железы во избежание его травмирования. Выделение П. ж. следует начинать с дистального полюса. В случаях локализации части кисты ниже челюстно-подъязычной мышцы Б. Д. Кабаков предложил осуществлять операцию в два этапа. На первом этапе, после рассечения тканей в подчелюстной или подподбородочной области выделяют оболочку кисты до суженной ее части у челюстно-подъязычной мышцы. Этот перешеек (узкую часть кисты) перевязывают и пересекают. Отделенную от окружающих тканей часть кисты удаляют. Рану послойно зашивают, оставляя небольшой выпускник. На втором этапе вскрывают кисту со стороны дна полости рта, широко иссекая слизистую оболочку подъязычной области, покрывающую кисту, а также оболочку кисты. После этого стенку кисты сшивают узловатыми швами с краями слизистой оболочки подъязычной области. Полость кисты тампонируют.

См. также Слюнные железы.

Библиография:

Касаткин С. Н. Анатомия слюнных желез, Сталинград, 1948; Руководство по хирургической стоматологии, под ред. А. И. Евдокимова, с. 226, М., 1972, библиогр.; Сазама Л. Болезни слюнных желез, пер. с чешек., Прага, 1971, библиогр.; Солнцев А. М. и Колесов В. С. Хирургия слюнных желез, Киев, 1979, библиогр.; Rauch S. Die Speicheldrusen des Menschen, Stuttgart, 1959.

И. Ф. Ромачева; В. С. Сперанский (ан., гист.).

Гистология

Слюнные железы представляют собой разветвленные железы, состоящие из концевых, или секреторных, отделов и выводных протоков. Каждая железа покрыта соединительнотканной капсулой с отходящими от нее внутрь органа прослойками соединительной ткани, в к-рых проходят кровеносные сосуды и нервы. Эти прослойки делят железу на доли и дольки, основу к-рых образуют разветвления мелкого выводного (внутридолькового) протока, переходящие в концевые (секреторные) отделы. Концевые отделы С. ж. состоят из железистых, секреторных клеток (гландулоцитов) и расположенных кнаружи от них миоэпителиальных клеток (миоэпителиоцитов). В гландулоцитах происходит образование секрета. По характеру выделяемого секрета различают белковые, или серозные (околоушная железа и железы Эбнера), слизистые (напр., небные железы) и смешанные (подчелюстная, подъязычная, щечные, передняя язычная, губные) железы. По механизму отделения секрета слюнные железы относятся к мерокриновым (см. Железы).

Гландулоциты имеют коническую форму с заостренной вершиной и расширенным основанием. Электронно-микроскопические исследования (см. Электронная микроскопия) показали, что на боковых и базальных поверхностях гландулоцитов плазмолемма образует выступы, складки и впячивания в цитоплазму. Боковые поверхности имеют десмосомы (см.) и замыкающие пластинки, обеспечивающие связь между клетками. На апикальных краях выявляются микроворсинки, количество к-рых возрастает с повышением секреторной активности железы. В цитоплазме имеются хорошо развитый эндоплазматический ретикулум (см.), рибосомы (см.) и комплекс Гольджи (см. Гольджи комплекс).

Концевые отделы белковых (серозных) С. ж. образованы гланду-лоцитами конической или пирамидальной формы с базофильной цитоплазмой и округлыми ядрами — так наз. сероцитами (serocytus). Между сероцитами располагаются тонкие, не имеющие собственных стенок, межклеточные секреторные канальцы, являющиеся продолжением полости концевых отделов.

Концевые отделы слизистых С. ж. образованы гландулоцитами, имеющими очень светлую, плохо окрашивающуюся цитоплазму с многочисленными вакуолями и темное ядро — так наз. мукоциты (mucocytus . Секрет в мукоцитах образуется в виде гранул муциногена, к-рые сливаются в крупную каплю слизи, занимающую апикальную часть клетки, ядра при этом смещаются к основанию клетки и уплощаются.

Рис. 2. Схематическое изображение смешанной слюнной железы: 1 — белковые концевые отделы; 2 — смешанный концевой отдел; 3 — полулунпе из белковых секреторных клеток (серозное полулуние); 4 — слизистый концевой отдел; 5 — вставочный проток; 6 — исчерченный проток.

В смешанных железах наряду с чисто белковыми концевыми отделами имеются смешанные отделы, в состав к-рых входят как слизистые, так и белковые клетки. При этом центральную часть смешанного отдела занимают крупные светлые мукоциты, а более темные сероциты лежат по периферии концевого отдела в виде полулуния — так наз. серозного полулуния, или полулуния Джануцци — semilima serosa (рис. 2).

Миоэпителиальные клетки (миоэпителиоциты) располагаются на базальной мембране С. ж. кнаружи от гландулоцитов, охватывая их своими цитоплазматическими отростками, сокращение к-рых способствует выведению секрета из концевых отделов и продвижению его вдоль протоков. Концевые отделы переходят во вставочные протоки (ductus intercalati), выстланные низким кубическим или плоским эпителием. Они хорошо развиты в околоушной железе, более короткие в подчелюстной железе и почти полностью отсутствуют в подъязычной. Вставочные протоки переходят в исчерченные протоки (ductus striati), или трубки Пфлюгера, выстланные высоким кубическим эпителием, цитоплазма к-рого имеет характерную исчерченность. Электронно-микроскопическое исследование позволяет выявить здесь два вида клеток: темные и светлые (более многочисленные). Исчерченным протокам приписывают функции выведения секрета и участия в процессах его концентрации. Существуют данные о том, что клетки исчерченных протоков принимают участие в выработке гормоноподобных веществ, в частности инсулиноподобного белка. В слизистых железах исчерченных протоков нет. Внутридольковые выводные протоки продолжаются в междольковые, выстланные двурядным эпителием, к-рые, сливаясь, образуют общий выводной проток, выстланный в конечном отделе многослойным плоским эпителием.

Кровоснабжение С. ж. осуществляют ветви наружных сонных артерий (см.), оттекает кровь в систему наружной и внутренней яремных вен (см.). Особенностью кровеносной системы С. ж. является наличие многочисленных артериоловенуляр-ных и артериовенозных анастомозов, по к-рым кровь из артерий и артериол попадает в вены и венулы, минуя капиллярное русло, что способствует перераспределению крови в железе.

Лимфа оттекает в подбородочные, подчелюстные и глубокие шейные лимф. узлы.

Парасимпатическую иннервацию осуществляют верхнее слюноотделительное ядро лицевого и нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нервов, симпатическую иннервацию — наружное сонное сплетение, в формировании к-рого принимают участие ветви верхнего шейного узла симпатического ствола.

Патологическая анатомия

Дистрофические изменения в Слюнных железах часто сочетаются с нарушением их функций. Белковые дистрофии (см. Белковая дистрофия) характеризуются мутным набуханием железистых клеток (зернистая дистрофия) и гиалинозом интерстициальной ткани (см. Гиалиноз). Зернистая дистрофия железистых клеток наблюдается при сиаладените (см.), кахексии (см.), а также при отравлении солями тяжелых металлов (ртуть, свинец и др.), выделяющимися со слюной и повреждающими железистые клетки. Гиалиноз интерстициальной ткани приводит к утолщению междольковых перегородок, гиалин может быть обнаружен в стенках мелких сосудов и в базальных мембранах концевых (секреторных) отделов С. ж. При общем амилоидозе (см.) в стенках сосудов и базальных мембранах изредка откладывается амилоид. Жировая дистрофия железистых клеток (см. Жировая дистрофия) наблюдается при инфекционных болезнях (дифтерии, туберкулезе) и хронических сердечно-сосудистых болезнях. Липоматоз С. ж. выражается в разрастании между их дольками жировой ткани (см. Липоматоз). Избыточное развитие жировой ткани в толще С. ж. встречается при общем ожирении (см.) и старческой атрофии С. ж.

Углеводные дистрофии (см.) наблюдаются при сахарном диабете и характеризуются появлением включений гликогена (см.) в цитоплазме железистых клеток.

Некроз С. ж. встречается редко и возникает гл. обр. при гнойных спала денитах.

Расстройства крово- и лимфообращения в С. ж. самостоятельного значения в общей патологоанатомической картине не имеют. Они представляют собой лишь местные проявления общих расстройств кровообращения, протекающих в виде венозной гиперемии (см.). Артериальная гиперемия наблюдается, как правило, при местных воспалительных процессах в С. ж. и при нарушении иннервации. Кровоизлияния в С. ж. отмечаются при болезнях крови, травмах и нек-рых инф. болезнях (напр., брюшном и сыпном тифах).

Острый неспецифический воспалительный процесс в С. ж.— с пал аденит — возникает в результате внедрения возбудителей вирусной пли бактериальной инфекции, проникающих в железу через выводной проток, а также гематогенным или лимфогенным путем. Различают диффузную форму воспаления С. ж. и ограниченную (в виде абсцесса). Хронический неспецифический спал аденит может возникать первично и реже, как исход острого воспаления С. ж. При хрон. воспалении С. ж. уменьшаются в размерах, приобретают плотную консистенцию. Микроскопически отмечается инфильтрация стромы и паренхимы желез лимфоидными элементами, атрофия концевых (секреторных) отделов и выраженный склероз стромы.

Поражение С. ж. при туберкулезе проявляется в виде одностороннего поражения и возникает вторично в результате лимфо- и гематогенной диссеминации. Развитие туберкулеза С. ж. начинается с поражения регионарных лимф, узлов железы, в последующем в процесс вовлекаются ее паренхима и строма. В С. ж. обнаруживают милиарные бугорки или мелкие узелки, подвергающиеся казеозному некрозу. Иногда отмечается расплавление казеозных масс с образованием туберкулезного абсцесса, при к-ром могут возникать свищевые ходы. При гистол. исследовании обнаруживают туберкулезные бугорки обычного строения (см. Туберкулез), при расплавлении ткани присоединяются неснецифические воспалительные изменения.

Поражение С. ж. при сифилисе встречается редко. Воспалительные изменения обнаруживаются лишь во вторичном и третичном периодах заболевания и могут иметь диффузный или ограниченный характер. При диффузной воспалительной инфильтрации (чаще всего во вторичном периоде) С. ж. поражается на всем протяжении, нередко развивается абсцедирование и некроз отдельных участков железы. Ограниченные формы поражения характеризуются склерозом и атрофией С. ж. Гистологически в С. ж. обнаруживают изменения, соответствующие картине специфического воспаления при сифилисе (см.).

Актиномикоз Слюнных желез может развиваться первично, в результате проникновения актиномицетов в железу по ходу протоков, или вторично, при распространении воспалительного процесса с окружающих С. ж. мягких тканей. Первичный актиномикоз (см.) протекает медленно, с периодическими обострениями. В С. ж. выявляется плотный, ограниченный инфильтрат, к-рый в последующем распространяется на всю железу с образованием множественных абсцессов. Вторичный актиномикоз имеет менее четкую симптоматику в связи с развитием диффузного воспалительного процесса в окружающих тканях. Специфические воспалительные изменения при актиномикозе С. ж. характеризуются развитием грануляционной ткани с мелкими гнойничками и выраженными признаками рубцевания. В воспалительном инфильтрате нередко обнаруживают друзы актиномицетов, к-рые при локализации в выводных протоках могут быть основой для образования слюнных камней.

Из паразитарных заболеваний С. ж. крайне редко встречаются случаи эхинококкоза. При этом С. ж. поражаются вторично, причем макро- и микроскопические изменения в них аналогичны таковым при поражении других органов (см. Эхинококкоз).

Гипертрофия С. ж. является ответной реакцией на патол. процессы, протекающие в организме. Увеличение С. ж. наблюдается при эндокринных заболеваниях (напр., при диффузном токсическом зобе, гипотиреозе), циррозе печени и обычно происходит в результате реактивного разрастания интерстициальной ткани, что приводит к интерстициальному сиаладениту. Гипертрофия интерстициальной ткани наблюдается также при синдроме Микулича (см. Микулича синдром). В физиол. условиях гипертрофия С. ж. отмечается при беременности и в послеродовом периоде. Иногда после удаления одной из парных желез на противоположной стороне развивается викарная гипертрофия.

Атрофия С. ж. характеризуется уменьшением их размеров. Атрофические изменения наблюдаются при нарушении иннервации С. ж., возрастной инволюции, а также при затруднении оттока секрета железы с последующей атрофией паренхимы. Гистологически отмечается разрастание соединительной ткани с утолщением междольковых перегородок, уменьшение размеров гландулоцитов и подчеркнутая дольчатость С. ж.

Посмертные изменения в С. ж. наступают рано (через 3—4 часа), что связано с самопереваривающим действием ферментов слюны. Макроскопически железы приобретают красноватый оттенок и размягчаются. При патогистол. исследовании в железистых клетках определяются деструктивные изменения, в то время как интерстициальная ткань сохраняет структуру значительно дольше.

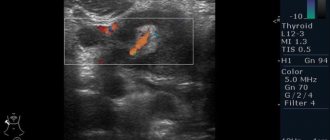

Методы обследования включают, кроме общих методов (опрос, осмотр, пальпация и др.), такие специальные методы, как зондирование протоков, сиалометрию (см. Слюноотделение), цитол. исследование секрета, ультразвуковую биолокацию (см. Ультразвуковая диагностика), термовизиографию (см. Термография), сканирование (см.), сиалографию (см.), пантомографию (см.), пневмосубмандибулографию (см.), томографию компьютерную (см.).

1. Басаргина А.Д., Смирнов М.В., Карасева В.В., Еловикова Т.М. Влияние отечественного ополаскивателя на состояние ротовой жидкости и слизистой оболочки полости рта у пациентки с раком языка на этапе послеоперационной лучевой терапии // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения. Материалы II Международной (72 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, II Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование». – Издательство: Уральский государственный медицинский университет. – 2021. – с. 37–43.

2. Бельская Л.В., Григорьев А.И., Шалыгин С.П. Вариации биохимического состава слюны человека в зависимости от региона проживания // Вестник НВГУ. – 2021. – № 1. – с. 62–68.

3. Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К. Биохимия слюны: методы исследования. // Омск: Омскбланкиздат. – 2015. – 70 с.

4. Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж. Антиоксидантная активность смешанной слюны человека в норме // Экология человека. – 2021. – № 6. – С. 36–40.

5. Блашкова С. Л., Макарова Н. А. Протокол ведения больных с хроническим генерализованным пародонтитом // Практическая медицина. – 2009. – № 1 (33). С. 63-67.

6. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. – М.: “Медицина”, 2001. – 301 с.

7. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека: Учебное пособие. Издание второе, исправленное // СПб: «Специальная литература», 1998.– 248 с.

8. Вавилова Т.П. Биологическая химия. Биохимия полости рта. / Т.П. Вавилова, А.Е. Медведев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – с.560 с.: ил.

9. Вавилова Т.П., Янушевич О.О., Островская И.Г. Слюна. Аналитические возможности и перспективы. – М.: Издательство БИНОМ, 2014. – 312 с.

10. Волчегорский И. А., Корнилова Н. В., Бутюгин И. А. Сравнительный анализ состояния системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» в слюне больных хроническим пародонтитом легкой и средней тя-жести // Стоматология. – 2010. – № 6. – С. 24–28.

11. Герасимова Л.П., Кабирова М.Ф., Усманова И.Н., Гадиуллин А.М. Влияние лечебно-профилактических зубных паст на процессы свободнорадикального окисления в модельных системах и ротовой жидкости у пациентов с хроническим гингивитом // Пародонтология. – 2016. – Т. 21. – № 2 (79). – С. 53-56.

12. Гетьман А.Д. Клинико-лабораторная характеристика состояния слюнных желез и органов полости рта у больных, получавших лучевое лечение по поводу злокачественных опухолей головы и шеи: автореферат дис. … канд.мед.наук: 14.00.21 / Гетьман Алексей Дмитриевич. – Екатеринбург. – 2007. – 25 с.

13. Гилева О.С. Стоматологическое здоровье в критериях качества жизни / О.С. Гилева, Т.В. Либик, Е.В. Халилаева, Р.В. Подгорный и соавт. // Медицинский вестник Башкортостана. – 2011. – № 3. – С. 6–11.

14. Григорьев С.С. Диагностические возможности определения цитокинового профиля в сыворотке крови и ротовой жидкости у больных с синдромом Шегрена // Григорьев С.С., Бейкин Я.Б. Уральский медицинский журнал. – 2008. – № 10 (50) С. 24–26.

15. Григорьев С.С. Связь ксеростомии с приемом лекарственных препаратов // Григорьев С.С. Уральский стоматологический журнал. – 2004. – № 3. – С. 11-14.

16. Григорьев С.С. Комплексная стоматологическая реабилитация больных с синдромом Шегрена (клинико-экспериментальное исследование) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Екатеринбург. – 2011. – 43 с.

17. Григорьев С.С. Обоснование выбора лечения воспалительных заболеваний слюнных желез при аутоиммунной патологии. // Григорьев С.С. Материалы XIV международной конференции челюстно-лицевых хирургов «Новые технологии в стоматологии». 12-14.05.2009 г. Санкт-Петербург, 2009. – С. 55-57.

18. Григорьев С.С. Кристаллографическое исследование смешанной нестимулированной слюны у пациентов с диффузным токсическим зобом с синдромом Шегрена. // Григорьев С.С., Денисенко С.Н., Шапошникова А.А., Северина Т.И. // Проблемы стоматологии. – Екатеринбург. – 2005. – № 2. – С. 43–46.

19. Датиева В. К., Васенина Е. Е., Левин О. С. Перспективы применения мелатонина в клинической практике // Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2013. – № 1. – С.47–51.

20. Денисов А.Б. Слюна и слюнные железы // Москва. – Издательство: Издательство РАМН. – 2006. – 372 с.

21. Елендо М.Б., Ломиашвили Л.М., Васильева Н.А. Особенности суточной динамики биохимических показателей ротовой жидкости пользователей ПК // Уральский медицинский журнал. – 2013. – № 5 (110). – С. 46–50.

22. Еловикова Т.М. Изменения пародонта у больных инсули-нозависимым сахарным диабетом (клинико-эксперимен-тальное исследование) // дисс. на соиск. учен. степени к.м.н. – Пермь, – 1989. –25 с.

23. Еловикова Т.М. Заболевания пародонта при гипофункции слюнных желез (клинические проявления, диагностика, профилактика, лечение) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Екатеринбург. – 2000. – 44 с.

24. Еловикова Т.М. Кристаллографическая характеристика десневой жидкости у больных сахарным диабетом 1-го типа // Проблемы стоматологии. – 2013. – № 5. – С. 8–11.

25. Еловикова Т.М. Арифметика пародонтологии. Ручные инструменты в пародонтологии. – М., МЕДпресс-информ, 2006. – 80 с.: ил.

26. Еловикова Т. М., Белоконова Н.А. Состояние тканей пародонта и параметров ротовой жидкости у больных пародонтитом под влиянием жидких средств гигиены // Пародонтология. – СПб. – 2013. – № 2. – с. 55–59.

27. Еловикова Т.М., Белоконова Н.А., Шурыгина Е.П. Оценка изменений пародонтологического статуса больных сахарным диабетом II типа в условиях хирургического стационара использования новой зубной пасты «Parоdontax еxtra fresh». // Стоматология. – 2014. – № 6. – Т-93. – с. 38–41.

28. Еловикова Т.М., Замараева Е.В. Экспресс-диагностика защитного потенциала ротовой жидкости методом микрокристаллизации: Свидетельство на интеллектуальный продукт 72200500050. М.: ВНТИЦ, 2005. – 5 с.

29. Еловикова Т.М., Колотова Н.Н. Изменения морфологических параметров ротовой жидкости у курильщиков молодого возраста // Матер. Всероссийск. конгресса «Профилактика и лечение заболеваний пародонта. – Екатеринбург. – 2008. – с 63–68.

30. Еловикова Т.М., Трошунин А.В., Жукова Е.Е., Ожигихина Ж.Э. Особенности морфологической картины РЖ у больных сахарным диабетом 2 типа в условиях стационара до и после курсового применения ополаскивателя для полости рта // Пародонтология. – 2013. – № 3. – с.51–54.

31. Еловикова Т.М., Ронь Г.И., Волошина В.С. Экспресс-диагностика курения в практике врача-стоматолога // III Всероссийского форума «Здоровье или табак» с международным участием 26-27 мая 2011 года в г. Екатеринбурге. – 2011. – С.25-29.

32. Емельянов С.С. Роль методов рефрактометрии и поляризационной микроскопии в определении тактики лечения больных с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью // Автореферат дисс. на соиск. учен. степени д.м.н. – Екатеринбург, 2010. – Электронный ресурс.

33. Жегалина Н.М. Особенности течения и лечения хронического генерализованного пародонтита у больных синдромом Шегрена // Автореферат дисс. на соиск. учен. степени к.м.н. – Екатеринбург. – 1998. – 23 с.

34. Жолудев С.Е. Клиника, диагностика, лечение и профилактика явлений непереносимости акриловых зубных протезов: автореф. // Автореферат дис. … д-ра мед. наук: 14.00.21/. –Екатеринбург. – 1998. – 40 с.

35. Жолудев С.Е. Истоки и перспективы отечественной сиалологии. В поле зрения – Средний Урал: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ронь Галины Ивановны. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2018. – С. 4.

36. Итоги и перспективы отечественной сиалологии: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения президента Ассоциации сиалологов России, доктора медицинских наук, профессора Афанасьева Василия Владимировича // под ред. Афанасьев В.В. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021. – 260 с.

37. Калабина А.С., Киселева Т.А., Еловикова Т.М., Цидаева И.А. Характеристика состояния зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом ΙΙ типа. Влияние ополаскивателя для ежедневного применения на микрокристаллизацию слюны // IV Всероссийское рабочее совещание по проблемам фундаментальной стоматологии. Международный конгресс «Стоматология Большого Урала». Сборник статей. – Екатеринбург: Издательство УГМУ, 2016. – С. 69–72.

38. Кубрушко Т.В., Коробкин В.А., Милова Е.В., Лунѐв М.А., Хайн С.С. Синдромно-сходные заболевания органов полости рта и челюстно-лицевой области. Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России. – 2013. – 172 с.

39. Костина И.Н., Дрегалкина А.А., Зайцева Л.Н. Проблемы рецедивирования новообразований слюнных желез // Истоки и перспективы отечественной сиалологии. В поле зрения – Средний Урал: Материалы юбилейной научно-практической конфе-ренции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ронь Галины Ивановны. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021. – С.106–108.

40. Ковтун О.П. Истоки и перспективы отечественной сиалологии. В поле зрения – Средний Урал: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ронь Галины Ивановны. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021. – С.3.

41. Кузьмина Э.М. Стоматологическая заболеваемость населения России. – М. – 2009. – 236 с.

42. Кузнецов С.Л., Торбек В.Э., Деревянко В.Г. Гистология органов полости рта [Электронный ресурс]: учебное пособие / – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – С. 79.

43. Леонова Л.Е. Способ лечения ксеростомии / Л.Е. Леонова, В.Ф. Коломойцев, Г.А. Павлова, Н.М. Балуева и соавт. // Патент. – Пермь. – 2005.

44. Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. Профилактика стоматологических заболеваний. – М. – 2006. – 415 с.

45. Леус П. А. Индикаторы стоматологического здоровья, на что они указывают? // Современная стоматология. – 2015. – №. – С. 4–7.

46. Леус П. А. Отложения на зубах. Роль зубного налета в физиологии и патологии полости рта: учеб.-метод. пособие / Минск: БГМУ. – 2007. – 32 с.

47. В.М. Лисиенко, Т.А. Толстикова, Е.В. Запецкий, Е.П. Шурыгина, В.А. Маслов, А.В. Токарев. //Атлас динамики жидкокристаллических структур биожидкостей организма; влияние воздействия на них луча лазера при различных заболеваниях – Екатеринбург, 1995. – 44 с.

48. Мальчикова Л.П., Соколова Л.А., Мальчиков И.А., Миронов Е.В., Кононенко Е.В., Виссарионов В.А., Андреев А.Н., Жолудев С.Е. // Кристаллографическое исследование биологических жидкостей у больных с патологией суставов. – Екатеринбург. – 2001. – 36 с.

49. Мандра Ю.В. Повышенная стираемость твердых тканей зуба: ранние клинические проявления, морфоструктурные изменения, лечебно-профилактические методы коррекции // Автореферат дисс. на соиск учен. степени д.м.н. – Екатеринбург. – 2011. – 35 с.

50. Миронова А.О., Калабина А.С., Еловикова Т.М. Реакция адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками до и после однократного нанесения отечественного инновационного стоматологического геля // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых учѐных и студентов [Электронный ресурс], Екатеринбург, 13-15 апреля 2021 г.— Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2021. — Том 3. – С. 2383–2387.

51. Молвинских В.С., Еловикова Т.М., Белоконова Н.А., Липатов Г.Я. Влияние курения табака на состав ротовой жидкости рабочих Красноуральского медеплавильного комбината // Актуальные вопросы медицинской науки и здравоохранения: Материалы I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых учѐных и студентов [Электронный ресурс], Екатеринбург, 13-15 апреля 2021 г.— Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2021. — Том 3. – С. 2403–2407.

52. Мюллер Х. П. Пародонтология // Науч. ред. изд. на русск. яз. проф. А М. Политун. Пер. с нем. – Львов: ГалДент. – 2004. – 256 с., 241 рис., 33 таб.

53. Николаев И. В., Колобкова Л. Н., Ландесман Е. О., Степанова Е. В., Королева О. В. Антиоксидантная и пероксидазная активность слюны при воспалительных заболеваниях пародонта и возможность их коррекции // Биомедицинская химия. – 2008. – Т. 54. – № 4. – С.454–462.

54. Орехова Л.Ю., Кудрявцева Т.В., Чеминава Н.Р., Тачалов В.В., Лобода Е.С. Проблемы стоматологического здоровья у лиц молодого возраста (обзор литературы) // Пародонтология. – № 2 (71). – 2014. – С.3-5.

55. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г., Абальмасов Д.В., Макарова О.В., Старосельцева Л.К. Возрастные изменения секреции слюны у здоровых лиц // Итоги и перспективы отечественной сиалологии: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения президента Ассоциации сиалологов России, доктора медицинских наук, профессора Афанасьева Василия Владимировича. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021. – С. 211–214.

56. Пожарицкая М.М. Роль слюны в развитии патологического процесса в твердых и мягких тканях полости рта: ксеростомия: методическое пособие / М.М. Пожарицкая. – М.: ГОУ ВУНМУ, 2001. – 48 с.

57. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г., Абальмасов Д.В., Макарова О.В., Старосельцева Л.К. Возрастные изменения секреции слюны у здоровых лиц // Итоги и перспективы отечественной сиалологии: Материалы юбилейной научнопрактической конференции с международ-ным участием, посвященной 70-летию со дня рождения прези-дента Ассоциации сиалологов России, доктора медицинских наук, профессора Афанасьева Василия Владимировича. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021. – С. 211–214.

58. Петрович Ю.А., Пузин М Н., Сухова Т В. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита смешанной слюны и крови при хроническом генерали-зованном пародонтите // Российский стоматологический журнал. – 2000. – № 3. – С. 11–13.

59. Портнягин А.В. Истоки и перспективы отечественной сиалологии. В поле зрения – Средний Урал: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работни-ка высшей школы Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ронь Галины Ивановны. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2018. – С. 6.

60. Протокол ведения больных «Кариес зубов» // Кузьмина Э.М., Максимовский Ю.М., Малый А.Ю., Желудева И.В., Смирнова Т.А., Бычкова Н.В., Титкина Н.А., Леонтьев В.К., Боровский Е.В., Вагнер В.Д.), Воробьев П.А., Авксентьева М.В., Лукьянцева Д.В. и др.

61. Рабинович И.М. Клинико-функциональная характеристика малых слюнных желез слизистой оболочки полости рта у больных тяжелой формой сахарного диабета / И.М. Рабинович // Здравоохранение Туркменистана. – 1989. – № 5. – С. 27-30.

62. Разумова С.Н. Диагностические и прогностические критерии стоматологической патологии по морфологической картине ротовой жидкости у пациентов различных возрастных групп. – Автореф. дисс. … доктора медицинских наук. – Москва. – 2007. – 45 с.

63. Разумова С.Н., Булгаков В.С., Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Морфологическая картина ротовой жидкости у лиц с природной санацией и санированных // Вестник РУДН, серия Медицина, 2008, № 3. – С. 73–78.

64. Разумова С.Н. Суточная динамика морфологической картины ротовой жидкости у здоровых лиц и пациентов со стоматологической патологией / Разумова С.Н., Шатохина С.Н., Шабалин В.В. // Российский стоматологический журнал – 2007. – № 3. – С. 20–23.

65. Разумова С.Н. Значение исследования суточной динамики морфологической картины ротовой жидкости у пациентов со здоровым пародонтом / Разумова С.Н., Шатохина С.Н., Шабалин В.В. // Клиническая стоматология. – 2007. – № 2. – С. 11–14.

66. Разумова С.Н. Определение риска развития стоматологической патологии у лиц с санированной полостью рта (медицинская технология) / Разумова С.Н., Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. //Альманах «Геронтология и гериатрия». – 2007. – С. 131–137.

67. Рединова, Т. Л. Нуждаемость и приверженность к пародонтологическому лечению пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта / Т. Л. Рединова, О. О. Биктимерова // Труды Ижевской государственной медицинской академии. – Ижевск, 2015. – Т. 53. – С. 121–123.

68. Ромачева И. Ф. Заболевания и повреждения слюнных желез / Ромачева И. Ф., Юдин Л. А., Афанасьев В. В., Морозов А. Н. – М.: Медицина, 1987. – 240 с.: ил.

69. Ронь Г.И. Хронические заболевания слюнных желѐз (эпидемиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение сиалозов и сиалоаденитов): автореферат дис. … доктора мед. наук / Ронь Галина Ивановна. – Екатеринбург. – 1992. – 45 с.

70. Ронь Г.И. Ксеростомия // Екатеринбург, 2008. – 123 с.

71. Ронь Г.И., Григорьев С.С. Оценка состояния биоценоза в полости рта и нижележащих отделах пищеварительного тракта у пациентов с синдромом Шегрена // Истоки и перспективы отечественной сиалологии. В поле зрения – Средний Урал: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ронь Галины Ивановны. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2018. – С. 144–150.

72. Ронь Г.И., Еловикова Т.М. Инновационные технологии в диагностике и лечении воспалительных заболеваний пародонта. // Екатеринбург. Изд. УГМА. – 2011. – 276 с.

73. Ронь Г.И., Еловикова Т.М., Балян Л.Н. Клинико-иммунологическая оценка эффективности ополаскивателя «Корсодил» в лечении катарального гингивита // Стоматология сегодня. – № 2 (33). – 2004. – С. 38–39.

74. Ронь Г.И., Еловикова Т.М. Скопинов С.А., Башкирова И.Б., Кощеев А.С. Особенности структурообразования десневой жидкости в условиях гипофункции слюнных желез // Мат. юбилейной конф., посв. 100-летию со дня рождения Е.Е. Платонова. Москва. – 2001. – С. 102–104.

75. Ронь Г.И., Каминская Л.А. Слюна как объект клинических биохимических исследований // Истоки и перспективы отечественной сиалологии. В поле зрения – Средний Урал: Материалы юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Ронь Галины Ивановны. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2018. – С. 106–108.

76. Ронь Г.И., Еловикова Т.М., Мальчиков И.А., Кощеев А.С., Скопинов С.А., Замараева Е.В. Изменение структурно-оптических параметров ротовой жидкости при катаральном гингивите // Материалы V Всероссийского конгресса «Стоматология 21 века», Пермь, 2005. – С. 83–86.

77. Рунге Р.И. Совершенствование организации стоматологической помощи больным сахарным диабетом в крупном городе в современных условиях// Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Санкт-Петербург. – 2014. – 25 с.

78. Савлуков А. И., Камилов Р. Ф., Самсонов В. М., Шакиров Д. Ф. Оценка системы свободнорадикальное окисление – антиоксидантная защита при воздействии производственных факторов химической природы // Клиническая лабораторная диагностика. – 2010. – № 6. – С. 22–27.

79. Слюна: ее значение для сохранения здоровья и роль при заболеваниях // Intern. Dent. J. – 1992. – Vol. 42, № 4. – Suppl. 2. – Р. 293.

80. Смешанная слюна (состав, свойства, функции): Учеб.-метод. пособи / П.А. Леус, О.С. Троцкая, С.С. Лобко, Л.И. Палий – Мн.: БГМУ, 2004. – 42 с.

81. Sreebny L.M. The use of whole saliva in the differential diagnosis of Sjőgren´s syndrom //Adv. Pent. Res. — 1992. -Vol. –32.- 36 p.

82. Тарико О.С., Жолудев С.Е., Науменко З.С., Годовых Н.В. Влияние гигиенических средств на микробный состав полости рта у пациентов с пародонтитом средней или тяжелой степени, пользующихся комбинированными шинирующими конструкциями // Проблемы стоматологии. – 2010. – № 2. – С. 48–51.

83. Уварова Л.В. Влияние биомеханических особенностей тканей зуба на состояние микрофлоры рта и выбор антибактериальной терапии пародонтита // Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Екатеринбург. – 2010. – 24 с.

84. Халатов В.А., Невзорова Е.В., Гулин А.В. Слюна как тест-объект в эколого-аналитическом мониторинге микроэлементов // Вестник ТГУ. – Т. 18. – вып. 6. – 2013. – С. 32–50.

85. Харитонова М.П., Русакова И.В. Усиление профилактической направленности работы стоматологической службы Свердловской области с учетом факторов риска развития основных стоматологических заболеваний // Уральский медицинский журнал. – 2013. – № 5 (110). – С. 84–86.

86. Чанчаева Е. А., Айзман Р. И., Герасев А. Д. Современное представление об антиоксидантной системе организма человека // Экология человека. – 2013. – № 7. – С. 50–58.

87. Шатохина С.Н., Разумова С.Н., Шабалин В.Н. Морфологическая картина ротовой жидкости – диагностические возможности // Стоматология. – 2006. – № 4. – С. 13–17.

88. Шумский А.В., Ермолович Д.В. Мониторинг показателей протективной функции полости рта и смешанной слюны под влиянием местных анестетиков // Российская Стоматология. – 2013. – № 1. – С. 28–33.

89. Щипский А.Ф. Сиалоденоз и сиалоденит / А.Ф. Щипский, В.В. Афанасьев // Сб. тр. Всеросс. научн.- практ. конф. «Образование, наука и практика в стоматологии». – М. – 2004. – С. 298–302.