Главная / Статьи / Эндодонтические инструменты

Эндодонтический инструментарий, правильно подобранный для разных клинических случаев, может сделать лечение более эффективным и квалифицированным.

Не все стоматологи способны разобраться в широком ассортименте эндодонтических инструментов, предлагаемых современными производителями. Многие инструменты и материалы можно купить, получая в нагрузку обещания упростить процесс лечения или уменьшить затрачиваемое время. К сожалению, обещания чаще всего не сбываются, а вот использованные не по назначению инструменты иногда могут привести и к осложнениям..

Какие инструменты используют для обработки корневых каналов

Для обычного лечения корневых каналов в распоряжении стоматолога должен быть базовый эндодонтический инструментарий. Как известно, успех эндодонтического лечения напрямую зависит от тщательности очистки корневых каналов и надежности обтурации, что практически невозможно без инструментальной обработки, поэтому создано большое разнообразие инструментов для внутриканальной обработки.

Критерии систематизации эндодонтического инструментария:

- длина и размер поперечного сечения;

- способ применения;

- способ приведения в действие (ручной, машинный);

- форма рабочей части и верхушки инструмента;

- состав сплава, из которого он изготовлен (как правило, для инструментов, предназначенных для машинной обработки корневого канала, применяют никель-титановый сплав).

Классификация эндодонтического инструментария по назначению:

– для прохождения корневого канала;

– для препарирования полости зуба;

– для расширения устья канала;

– для расширения корневого канала;

– для пломбирования корневого канала.

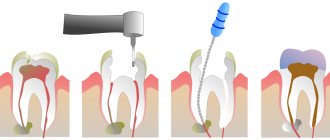

При препарировании зубной полости используют чаще всего фиссурные боры и шаровидные боры. Для процедуры расширения корневого канала применяют эндодонтические файлы.

Что входит в набор эндодонтических инструментов:

- Пинцет;

- Диагностический зонд;

- Увеличительное стоматологическое зеркало;

- Экскаватор с небольшой рабочей поверхностью (если нужно снять крышу полости зуба);

- Пародонтальный зонд для диагностики устьев корневых каналов;

- Гладилка;

- Линейка;

- Шприцы для промывания корневых каналов и эндодонтические иглы, у которых есть боковое отверстие и закругленный кончик;

- Держатель для мелкого эндодонтического инструментария;

- Ватные валики, стерильные шарики.

Кроме этих инструментов, существуют и другие обязательные для эндодонтической терапии:

| Раббердам | Неотъемлемая часть эндодонтического лечения. В набор раббердама входят: латексная или резиновая завеса, зажимы, рамка, щипцы для наложения зажимов, щипцы для пробивания отверстий в завесе, флосс, салфетки и др. |

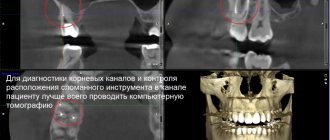

| Рентгенологическое оборудование | Самый необходимый атрибут стоматологического кабинета. Рентгенография – быстрый и надежный метод для оценки клинической картины, который очень важен для эндодонтического лечения. Результаты эндодонтического лечения появляются на мониторе компьютера в доли секунды. Существующая база данных позволяет лечащему врачу наблюдать динамику лечения. Пациент, в свою очередь, может сравнивать исходную картину и полученный результат. |

| Боры | Боры, необходимые для эндодонтического лечения, бывают нескольких видов. Высокоскоростные (турбинные) боры с алмазным напылением – используют при трепанации полости зуба и расширения доступа к устьям каналов. Цилиндрические боры – имеют тупой конец, который позволяет удалить крышу полости зуба без повреждения дна. Шаровидные боры малого диаметра с удлиненной ножкой – с их помощью открывают устье корневого канала. Такие боры, благодаря удлинённой ножке, легко позиционируются в нужном направлении, при этом улучшая обзор. |

Конструктивные особенности вращаемых (ротационных) эндодонтических инструментов.

Беляева Т.С.

аспирант кафедры терапевтической стоматологии и эндодонтии МГМСУ.

Ржанов Е.А.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии и эндодонтии МГМСУ.

Резюме

Формирование корневого канала является одним из важнейших этапов эндодонтического лечения, во многом определяя возможность тщательной дезинфекции и герметичной обтурации системы корневых каналов. Для препарирования каналов разработано множество инструментов и их систем. На сегодняшний день по ряду причин наиболее быстроразвивающейся группой инструментов являются вращаемые никель-титановые эндодонтические инструменты. Данная группа инструментов, несомненно, имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными стальными инструментами. Не лишена она и недостатков, одни из которых обусловлены характеристиками сплава, другие – особенностями конструкции самих инструментов. Тем не менее, в доступной литературе информация, касающаяся конструктивных параметров и их влияния на поведение вращающегося эндодонтического инструмента в канале, практически отсутствует, а инструкции производителей ограничены лишь некоторыми эмпирическими рекомендациями. Между тем, понимание физического смысла и различий основных конструктивных параметров необходимо для оценки возможностей конкретных инструментов и коррекции их недостатков путем совершенствования техники работы с ними либо ограничения показаний к их применению.

Abstract

Shaping of the root canal is one of the most important stages of endodontic treatment which determines the possibility of thorough disinfection and leak-tight sealing of the root canal system. The numerous systems of instruments have been designed for the preparation of the root canal. Today for a score of reasons rotatable nickel-titanium endodontic instruments have become the most high-developing group of instruments. This group possesses the well known advantages compared with traditional stainless steel devices. There are also some weaknesses, some of which could be explained by alloy characteristics, and others due to deficiency of design and engineering. Nevertheless in available literature full information concerning design parameters and their influence on the instrument behavior in the root canal substantially is not presented. As a rule manufacture’s instructions are limited to some empirical recommendations for users. Meanwhile the detailed understanding the physics of instrument functioning and difference in the basic design features is essential for determining the operative possibilities of the instruments and correction of it’s disadvantages by means of bettering the technique or by use limitations to avoid undesirable complications.

Введение

Конструктивные особенности любого инструмента в первую очередь определяются целью и способом его применения. Также на особенности конструкции оказывают влияние свойства материала и технологические методы изготовления инструмента.

С другой стороны все вышеперечисленные факторы обусловливают технику (методику) работы с инструментом и спектр задач, которые возможно решить с его помощью. Количество различных эндодонтических инструментов и их систем огромно. Периодически появляются новые инструменты или модификации уже известных систем. В то же время многие из этих инструментов выходят из употребления. Практикующим врачам подчас нелегко ориентироваться в этом многообразии.

Тем не менее, знание основных параметров эндодонтических инструментов и понимание принципов их работы способны помочь врачу наиболее эффективно использовать преимущества тех или иных инструментов и резко снизить вероятность возникновения ошибок.

Прежде чем приступать к рассмотрению основных конструктивных особенностей эндодонтических инструментов, представляется необходимым уточнить некоторые базовые определения, понятия и термины.

Итак, любой эндодонтический инструмент представляет собой режущий инструмент, предназначенный для механической обработки корневого канала

. Для удобства все эндодонтические инструменты можно условно разделить на две большие группы по способу их применения:

- используемые в ручном режиме;

- используемые при помощи механического привода.

Основные конструктивные элементы первой и второй групп в целом совпадают, отличаются больше параметры этих элементов. В настоящее время вторая группа инструментов по ряду причин, является более популярной и развивается особенно бурно. В связи с этим в данной работе преимущественно будут рассмотрены инструменты, приводимые в движение с помощью механического привода, а точнее эндодонтические инструменты, изготовленные из никель-титанового сплава и работающие в режиме полного вращения. Точное полное название данной группы инструментов звучит как Машинные Ротационные (Вращаемые) Никель-Титановые Эндодонтические Инструменты (от лат. rotatio

— кругообразное движение, вращение), однако далее в статье будут использованы сокращенные термины, например, ротационные (вращаемые) эндоинструменты.

В литературе ротационные инструменты, предназначенные для обработки корневых каналов зубов, часто называют эндодонтическими файлами. Термин файл (от англ. file

— напильник) обозначает режущий инструмент, производящий удаление материала при возвратно-поступательном движении вдоль обрабатываемой поверхности. Характерным примером такой техники обработки являются движения, производимые при работе файлами Хедстрёма (H-files). При обработке корневого канала ротационными инструментами срезание дентина происходит в результате вращения инструмента. Следовательно, применять такой термин как файл к ротационным инструментам некорректно.

Корректным по отношению к вращаемым эндодонтическим инструментам является термин ример (от англ. reamer – развёртка), обозначающий режущий инструмент с вращательным движением резания, предназначенный для увеличения размеров уже существующего отверстия и повышения точности формы этого отверстия. То есть, такое понятие как «машинный никель-титановый ример» является терминологически верным.

Следует отметить, что в данной работе в обозначении некоторых составляющих эндодонтического инструмента использована терминология, несколько отличающаяся от общепринятой или приводимой в стандартах. С нашей точки зрения, предложенная терминология более точно и логично характеризует конструктивные особенности и функциональное назначение той или иной части эндодонтического инструмента.

Строение ротационного эндодонтического инструмента

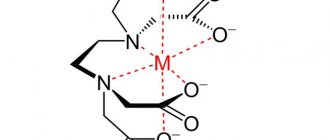

Вращаемый эндодонтический инструмент состоит из двух основных частей, каждая из которых выполняет свою специфическую функцию (Рис.1):

- крепежной части;

- рабочей части.

Крепежная часть

или

хвостовик

– это часть инструмента, предназначенная для его установки и крепления в технологическом оборудовании (в наконечнике), посредством которой осуществляется передача момента вращения с привода непосредственно на рабочую часть инструмента.

Как правило, все вращаемые эндодонтические инструменты имеют хвостовик № 20 по ISO или тип 1 по ГОСТу [1]. Хвостовик данного типа имеет на конце лыску и канавку (Рис.1). Посредством этих элементов хвостовика и специального приспособления – фиксатора, расположенного в 7 головке наконечника инструмент жёстко связывается c ротором головки. По стандарту, диаметр такого хвостовика должен быть равен 2,35мм, а его длина не должна превышать 13,5мм [2]. Тем не менее, в разных системах вращаемых (ротационных) эндодонтических инструментов хвостовик может иметь различную длину – от 11 до 15мм.

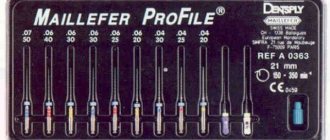

Как правило, на хвостовик инструмента наносят идентификационные линии (разноцветные поперечные полосы и насечки), которые являются цветовой и/или рельефной кодировкой, указывающей на конусность инструмента и диаметр его верхушки (Рис.1,2). При этом цвет полосы на хвостовике инструмента может не соответствовать размеру верхушки, который кодируется данным цветом в системе ISO, а зачастую является условным и выбирается производителем для более легкого запоминания последовательности использования инструментов благодаря привычным для врача цветовым алгоритмам.

Рабочая часть

эндодонтического инструмента непосредственно предназначена для препарирования канала, и состоит, в свою очередь, из нескольких конструктивных элементов, которые функционально разделяются на:

- верхушку;

- режущую часть;

- нережущую часть.

Суммарная длина режущей и нережущей частей определяет общую длину рабочей части инструмента. Именно эта длина обычно указывается на упаковке. Согласно стандарту ISO выпускается четыре варианта эндодонтических инструментов в зависимости от длины рабочей части: 21мм, 25мм, 28мм и 31мм [3]. Так как стандарт ISO регламентирует параметры только ручных инструментов, ротационные никель-титановые инструменты могут иметь и другую длину рабочей части, например 17мм, 23мм или 27мм.

Нережущая

часть – это элемент рабочей части инструмента гладкой цилиндрической формы, располагающийся между режущей частью и хвостовиком (Рис.1). Нережущая часть, как правило, имеет одну или несколько измерительных линий и/или силиконовый ограничитель. И то, и другое служит для контроля так называемой «рабочей длины», на которую инструмент погружается в канал в процессе препарирования.

Верхушка

– это элемент рабочей части инструмента, выполняющий направляющую функцию (Рис.1). Верхушка может быть острой или округлой (пулеобразной) формы, в зависимости от чего является:

- активной;

- пассивной.

Активная верхушка

инструмента имеет на своей поверхности режущие грани, предназначенные для препарирования дентина или удаления из канала обтурационного материала (Рис.3). Инструмент с активной верхушкой требует особой осторожности при работе с ним, так как существует значительный риск перфорации стенки канала при отклонении инструмента от оси канала вследствие его недостаточной гибкости или при наличии в канале препятствия в виде твердого пломбировочного материала, сломанного инструмента, ступеньки и т.д.

Пассивная верхушка

инструмента не имеет на своей поверхности режущих граней и не обладает режущими свойствами (Рис.3).

Пассивная верхушка

снижает риск отклонения инструмента от оси канала и перфорации стенки корня. У большинства вращаемых никель-титановых эндодонтических инструментов верхушка пассивная. Активную верхушку имеют некоторые инструменты, предназначенные для удаления из канала обтурационного материала. Как правило, такие инструменты используются при повторном эндодонтическом лечении.

Режущая часть

– это элемент рабочей части инструмента с режущими лезвиями, посредством которых и осуществляется механическая обработка корневого канала (Рис.1).

Все важнейшие конструктивные параметры эндодонтических инструментов являются параметрами именно его режущей части и определяют характер взаимодействия инструмента с субстратом, поведение инструмента в канале, методику его применения.

Условно можно выделить первостепенные и второстепенные параметры режущей части. К первостепенным относится такой параметр как нарезка, к второстепенным – конусность, длина и т.д.

Нарезка

– это специфическая поверхность определённой конфигурации, которая создаётся на рабочей части инструмента для придания ему режущих свойств. Нарезка, как правило, формируется путём вытачивания профиля инструмента из цилиндрической заготовки – проволоки необходимого диаметра (Рис.4). В процессе вытачивания профиля рядом расположенные участки нарезки формируют режущее лезвие (Рис.5,6). Лезвием называется клинообразный элемент режущего инструмента, предназначенный для проникновения в субстрат и отделения стружки.

Большинство известных никель-титановых инструментов имеют спиралевидную нарезку. Нарезка эндодонтического инструмента характеризуется следующими параметрами (Рис.5):

- углом нарезки;

- шагом нарезки;

- глубиной нарезки;

- формой нарезки.

Углом нарезки ω

называется угол между осью инструмента и касательной к линии режущей кромки –

b

(Рис.5).

Шаг нарезки

– это расстояние между кромками или вершинами двух рядом лежащих режущих лезвий, измеренное вдоль оси инструмента (рис.5). Чем меньше шаг, тем больше площадь контакта поверхности инструмента со стенками канала, что является нежелательным, так как повышает торсионную нагрузку на инструмент и способствует вкручиванию его в канал [5]. Подробно эффект вкручивания будет рассмотрен ниже. Шаг нарезки может быть постоянным или изменяться по длине инструмента.

Глубина нарезки

– это половина максимального значения разности между наружным и внутренним диаметрами инструмента

((Dн-Dв)/2)

(рис.6,7). Определения понятий наружного и внутреннего диаметров, а также их физический смысл будут рассмотрены ниже.

Глубина и шаг нарезки определяют ее объем. Объем нарезки

– это вторичный параметр, характеризующий суммарный объем углублений между соседними режущими лезвиями на один шаг нарезки (рис.7). Углубления служат для накопления субстрата, срезанного со стенок канала во время препарирования, например, дентинной стружки или пломбировочного материала. Чем больше объем нарезки, тем большее количество субстрата может быть срезано со стенок корневого канала за единицу времени и тем глубже инструмент способен продвинуться в канал.

В процессе препарирования корневого канала может возникнуть ситуация, когда объем нарезки на определенном участке инструмента целиком заполняется субстратом. В этом случае резко уменьшается возможность отделения новой стружки, и эффективность резания падает. Если вращательно-поступательное движение инструмента в канале продолжается, это приводит к значительному увеличению торсионной нагрузки, которая на него оказывается, и в конечном итоге приводит к поломке инструмента в канале. Своевременный контроль над заполнением объёма нарезки позволит сохранить эффективность резания инструмента. Это, в свою очередь, способствует уменьшению времени, которое требуется для обработки канала, и, следовательно, снижает вероятность циклической перегрузки инструмента при работе в искривленном канале.

Из вышесказанного следует, что если нарезка инструмента неглубокая, объём между лезвиями заполняются опилками чрезвычайно быстро, и режущая эффективность такого инструмента невысока. О глубине, объёме и конфигурации нарезки можно судить по поперечному сечению инструмента (Рис.7).

В свою очередь форма нарезки определяет такие важные конструктивные особенности инструмента, как:

- наружный Dн

и внутренний

Dв

диаметры; - форма режущего лезвия.

Наружный диаметр инструмента Dн

– это отрезок прямой, проходящий через ось инструмента и соединяющий две произвольные точки окружности, проведённой через режущие кромки инструмента (Рис.6,7). Размер инструмента по системе ISO, например, 08, 10, 15, 20 и т.д. – это его наружный диаметр в самом начале режущей части или

D0

(Рис.14). Именно этот размер указывается на упаковке.

Внутренний диаметр инструмента Dв

– это отрезок прямой, проходящий через ось инструмента и соединяющий две произвольные точки окружности, проведённой через наиболее глубокие точки нарезки (Рис.6,7). Фактически эта окружность, диаметром

Dв

, определяет размер центральной части инструмента – сердцевины, очень важного параметра инструмента от которого зависит его гибкость (Рис.6,8).

Соотношение внешнего или наружного (Dн

) и внутреннего диаметра или диаметра сердцевины (

Dв

) – конструктивный параметр, существенно влияющий на устойчивость инструмента к циклическим и торсионным нагрузкам. В случае, когда

Dв

приближается к

Dн

, повышается прочность инструмента и устойчивость к торсионной нагрузке, но в то же время снижается его гибкость и устойчивость к циклическим нагрузкам. Кроме того, при увеличении соотношения

Dв/Dн

, уменьшается глубина нарезки, а значит снижается эффективность резания.

Соотношение Dв/Dн

легко вычислить на поперечном сечении инструмента. Значение данного параметра наравне с некоторыми другими, важно учитывать при оценке возможности использования того или иного инструмента в зависимости от предполагаемых условий его работы в канале. Так, при работе в искривлённом канале, то есть когда вероятность циклической перегрузки инструмента высока, необходимо выбрать инструмент с меньшим значением

Dв/Dн

. При наличии условий, связанных с повышенной торсионной нагрузкой (узкие, облитерированные, но одновременно относительно прямые каналы), следует отдать предпочтение инструменту с большим значением

Dв/Dн

. Соотношение

Dв/Dн

может изменяться вдоль длины инструмента в зависимости от изменения формы нарезки.

В настоящее время производители эндодонтических инструментов не предоставляют подробной информации о своей продукции; в инструкции и на упаковке указывается только размер инструмента по ISO (то есть значение D0

) и его конусность. Хотя величина внутреннего диаметра (

Dв

), определяющего размер сердцевины или, лучше такой параметр, как

Dв/Dн

могли бы служить для врача важным дополнительным критерием при выборе инструмента для решения конкретной клинической задачи.

Форма режущего лезвия

– это совокупность поверхностей и углов режущего лезвия (Рис.8). Основными элементами режущего лезвия являются [4]:

- передняя поверхность;

- задняя поверхность;

- режущая кромка.

Передняя поверхностьАγ

– это поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем субстрата и стружкой.

Задняя поверхность

Аα

– это поверхность инструмента, обращенная к обработанной поверхности субстрата.

Режущая кромка

K

является линией пересечения передней и задней поверхностей режущего лезвия.

Характеристиками инструмента, определяющими его режущие свойства, являются углы режущего лезвия. Для определения углов режущего лезвия необходимо сначала определить плоскость, в которой будут производиться измерения этих углов, а значит необходимо задать систему координат. Для определения положения какой-либо точки в пространстве (в данном случае произвольной точки режущей кромки) система координат должна состоять из трех плоскостей, относительно которых и определяются углы режущего лезвия (Рис.10) и параметры движения инструмента [6]:

- основной плоскости;

- плоскости резания;

- главной секущей плоскости.

Основная плоскостьPv

– координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно к направлению ее движения при резании (или касательной к направлению движения). Для ротационного эндодонтического инструмента движением резания будет вращательное движение, следовательно, основная плоскость строится перпендикулярно касательной к траектории вращения рассматриваемой точки инструмента – линии a (Рис.9).

Плоскость резания

Pn

– координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки и перпендикулярная к основной плоскости (Рис.9). В этой плоскости находится вектор линейной скорости движения при резании – вектор

V

(Рис.10).

Главная секущая плоскость

Pτ

– координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки и перпендикулярная к линии пересечения основной плоскости и плоскости резания (Рис.9). В данном случае, главная секущая плоскость будет совпадать с плоскостью поперечного сечения инструмента (Рис.10). Именно в этой плоскости определяют основные углы режущего лезвия:

- задний угол;

- угол заострения;

- угол резания;

- передний угол.

Для подробного рассмотрения углов режущего лезвия воспользуемся схемами, изображёнными на рисунках 11 и 12.

Задний угол или угол просвета

α

– это угол между задней поверхностью лезвия (или касательной к ней) и плоскостью резания (Рис.11,12). Величина заднего угла влияет на силу трения, возникающую в процессе резании, а также на степень погружения инструмента в субстрат. Чем меньше угол просвета, тем труднее происходит погружение лезвия в дентин, эффективность резания при этом снижается.

Угол заострения

β

– это угол между передней и задней поверхностями лезвия (или угол между касательными к ним) (Рис.11,12). Угол заострения определяет прочностные характеристики режущего лезвия: чем он больше, тем прочнее лезвие.

Угол резания

δ

– это угол между плоскостью резания и передней поверхностью лезвия (или касательной к ней) (Рис.11,12). Данный угол терминологически не следует путать с передним углом

γ

, что часто встречается в публикациях по данной тематике. Значение этого угла определяется суммой значений заднего угла и угла заострения (

δ = α + β

). Значение угла резания линейно связано со значениями силы и мощности резания. Оно устанавливается на этапе проектирования инструмента в зависимости от условий резания и материала, из которого изготавливается инструмент.

Передний угол

γ

– это угол между передней поверхностью лезвия (или касательной к ней) и основной плоскостью в рассматриваемой точке режущей кромки (Рис.11,12). Принято считать, что передний угол бывает либо отрицательным (негативным), либо положительным (позитивным), либо нейтральным, то есть равным 0. Знак переднего угла определяет характер взаимодействия инструмента с субстратом.

Для определения знака переднего угла лезвия необходимо вначале описать пространственное взаимодействие различных элементов в системе инструмент-субстрат в процессе резания. С физико-математической точки зрения такого рода взаимодействия принято описывать через векторы.

Любая поверхность в какой-либо определённой точке может быть описана нормалью к этой поверхности. Нормаль к поверхности в данной точке – это вектор, проходящий через эту точку и перпендикулярный к касательной плоскости в данной точке поверхности. Так, передняя поверхность лезвия может быть описана нормалью к передней поверхности лезвия в точке резания (вектор N

на рис.13,14), а поверхность резания может быть описана внешней нормалью к плоскости резания в этой же точке (вектор

n

на рис.13,14). Таким образом, с помощью трех векторов – нормали к передней поверхности лезвия, нормали к плоскости резания и вектора скорости (вектор

V

на рис.13,14) – может быть полностью описан характер взаимодействия всех элементов системы в данной точке резания. Угол

θ

между нормалями

N

и

n

описывает характер взаимодействия между передней поверхностью лезвия и поверхностью резания. Разберемся в этом вопросе подробнее и определим, как он связан со знаком переднего угла.

Отрицательный передний угол (Рис.11,13). Чтобы определить характер взаимодействия, спроецируем вектор N

на направление вектора n, получим проекцию, которую можно выразить как

N٠cosθ

. В данном случае угол

θ

между нормалями

N

и

n

оказывается больше 90º (при повороте по кратчайшему пути от вектора

N

к вектору

n

), при этом

cosθ

будет отрицательным, поскольку косинус угла большего 90º имеет знак минус. По формулам приведения получаем что:

N·cosθ = N·cos(90º+γ) = N·(-sin γ) = N·sin(-γ)

Таким образом, видно, что передний угол γ

является отрицательным. Проекция вектора

N

при этом направлена в отрицательную сторону вертикальной оси, то есть вертикальная компонента нормали к передней поверхности лезвия — вектор

Ny

— направлен от субстрата (в системе координат

y-x

на Рис.13 направлен в отрицательную область ординаты y). Поскольку вертикальная компонента силы нормального давления субстрата на резец будет направлена так же как вектор

Ny

, инструмент в процессе резания будет как бы выталкиваться из материала. В случае отрицательного (негативного) переднего угла γ резание не агрессивно, инструмент скорее скребет поверхность, торсионная нагрузка не велика и во многом определяется силой, действующей на инструмент со стороны оператора вдоль направления канала.

Положительный передний угол (Рис.12,14). Угол θ

в этом случае меньше 90º, его косинус есть положительная величина – отсюда и название переднего угла γ, так как проекция равна:

N٠cosθ = N·cos(90º — γ) = N·sin(+γ)

Проекция положительна (направлена вдоль вектора n

). Вектор

Ny

направлен в сторону субстрата (положительную область ординаты y на Рис. 13). В случае позитивного переднего угла γ резание происходит очень агрессивно. Формирующаяся стружка прижимает лезвие инструмента, что заставляет его глубже погружаться в субстрат. При работе таким инструментом в канале это приводит к возрастанию торсионной нагрузки на него и увеличивает вероятность заклинивания.

Все известные ротационные эндодонтические инструменты имеют отрицательный передний угол или, в лучшем случае, нейтральный, несмотря на заявления некоторых производителей [7]. Вследствие малых размеров инструмента технологически трудно, точнее практически невозможно, изготовить его с позитивным передним углом. К тому же, вследствие того, что положительный передний угол делает инструмент более агрессивным, а работу с ним – менее контролируемой, наличие такого угла у эндодонтического инструмента следует считать опасным и вредным.

Ещё одним очень важным параметром эндодонтического инструмента является его конусность.

Конусность – это отношение разности диаметров двух поперечных сечений инструмента к расстоянию между ними. Конусность выражается дробью или в процентах. Конусность режущей части традиционных ручных эндодонтических инструментов в соответствии со стандартом ISO составляет 0,02мм/мм или 2%. Это означает, что на каждый миллиметр длины режущей части наружный диаметр инструмента (Dн

) увеличивается по направлению от верхушки к хвостовику на 0,02мм (Рис.15). При этом возрастающая последовательность значений внутреннего диаметра (

Dв

) инструмента может отличаться от прогрессии, характеризующей возрастание наружного диаметра инструмента (

Dн

). В этом случае по ходу инструмента будет также изменяться соотношение

Dв/Dн

, как уже отмечалось выше.

В случае, когда конусность инструмента постоянна и известен его размер, то есть значение D0

, несложно вычислить значение его наружного диаметра на любом участке режущей части:

Dn=D0+K·n

, где

Dn

– искомый наружный диаметр на расстоянии n миллиметров от

D0

, а

K

– конусность.

Считается, что конусная форма позволяет снизить торсионную нагрузку на инструмент за счет уменьшения площади контакта лезвий со стенками канала. Когда эта площадь велика, ее легко уменьшить, просто сняв вертикальное усилие с инструмента. При этом происходит быстрое уменьшение объема материала, срезаемого за один оборот, и, тем самым, предотвращается заклинивание инструмента.

Однако, когда в результате препарирования форма корневого канала уже в значительной степени начинает соответствовать форме вращаемого эндоинструмента, это резко увеличивает площадь контакта поверхности инструмента со стенками канала и ведет к значительному возрастанию торсионной нагрузки. Следует отметить также, что большая конусность инструмента увеличивает вероятность транспортации канала, так как ведет к снижению гибкости инструмента, что в свою очередь увеличивает его подверженность циклическим нагрузкам.

Кроме того, большая конусность инструмента сама по себе затрудняет его продвижение вглубь корневого канала, что ведет к возрастанию осевого усилия, которое необходимо приложить врачу для осуществления резания. Это в свою очередь вновь приводит к увеличению торсионной нагрузки на инструмент. По этой же причине препарирование узких корневых каналов ручными никель-титановыми инструментами большой конусности является трудоемким процессом, поскольку вынуждает оператора прикладывать значительные усилия для расширения канала. При значительных вертикальных усилиях, теряется ощущение торсионной нагрузки прикладываемой к инструменту, что может привести к его поломке. Поскольку торсионная жесткость инструмента (то есть его способность противостоять нагрузкам при скручивании) находится в сильной зависимости от радиуса поперечного сечения, область верхушки инструмента оказывается в этом отношении наиболее слабым местом. Поэтому в результате торсионной перегрузки при использовании инструментов увеличенной конусности перелому наиболее подвержен участок, расположенный в апикальной четверти инструмента, извлечение которого из глубины канала представляет наибольшие трудности, а зачастую просто невозможно.

Взаимодействие ротационного эндодонтического инструмента и субстрата

Как было отмечено выше, конструктивные параметры вращаемого эндоинструмента определяют спектр его основных свойств, его преимущества и недостатки. При этом важно понимать, какие конкретно параметры инструмента влияют на те или иные его характеристики, а также как именно осуществляется это влияние. Кроме того, определенный характер поведения инструмента в канале может быть следствием суммарного влияния ряда параметров. Важным примером зависимости поведения инструмента в канале от его конструктивных особенностей является такой известный эффект как вкручивание.

Явление вкручивания заключается в том, что инструмент втягивается в канал в результате вращения даже при отсутствии вертикального усилия со стороны оператора. Уловить момент возникновения эффекта вкручивания в процессе препарирования очень трудно и часто это заканчивается заклиниванием и затем поломкой инструмента в канале.

На Рис.16 представлен фрагмент инструмента с тремя лезвиями, показанными условно (красные линии). Вращающий момент M

, приложенный к инструменту, обеспечивает его вращательное движение, при этом точки резания, принадлежащие режущим кромкам, движутся с линейными скоростями

V

, находящимися в прямой зависимости от расстояния от данной точки до оси вращения. Каждая такая точка принадлежит элементарной площадке, расположенной вблизи режущей кромки, на которую давит сила нормального давления со стороны срезаемого субстрата. Эта сила на Рис.16 обозначена как

FД

и направлена перпендикулярно элементарной площадке. Сила нормального давления

FД

может быть разложена на взаимно перпендикулярные компоненты:

FТ

, которая является силой, направленной строго против вектора скорости

V

, и называется силой трения; и компоненту

FВ

, которая направлена в сторону апикальной части канала и называется силой вкручивания. Таким образом, даже в отсутствии вертикального усилия со стороны оператора, существует сила, втягивающая инструмент в канал, которая обусловлена вращением. Сила вкручивания увеличивается с увеличением угла нарезки ω за счет уменьшения силы трения при прочих равных условиях. Таким образом, инструменты с большим углом нарезки и, соответственно, малым шагом нарезки обладают существенным недостатком – такая конструкция увеличивает силу вкручивания. Это требует особой осторожности при их использовании в практике.

Заключение

На сегодняшний день все выпускаемые ротационные никель-титановые эндодонтические инструменты и их системы, несмотря на общий принцип строения, отличаются друг от друга по ряду конструктивных параметров и свойств. В то же время, объективная и исчерпывающая информация, касающаяся этих различий, в доступной литературе отсутствует. Информация, предоставляемая фирмами-производителями, достаточно ограничена, носит рекламный характер и направлена на то, чтобы обратить внимание врача на какие-то отличия очередного инструмента от предыдущего. Причем зачастую полностью отсутствуют сведения о значении данных различий и их влиянии на свойства инструмента. Такие словосочетания, как «переменная конусность», «положительный режущий угол» или «ассиметричный дизайн поперечного сечения», сами по себе не несут смыслового значения, если врач не обладает базовыми знаниями относительно конструктивных параметров эндодонтических инструментов. Несмотря на кажущуюся сложность этих знаний, без них понять, что представляет собой тот или иной инструмент и предположить характер его поведения в канале практически невозможно. Также невозможно и оценить, как те или иные параметры одного и того же инструмента взаимодействуют между собой, определяя его свойства. Информация такого рода абсолютно необходима для успешного применения в практике вращаемых эндодонтических инструментов. Знание физического смысла основных конструктивных параметров и соотнесение его с особенностями дизайна того или иного инструмента дают врачу возможность подобрать наиболее подходящий инструмент со свойствами, необходимыми для каждой конкретной ситуации. Понимание этих различий необходимо для оценки возможностей коррекции недостатков конкретных инструментов путем совершенствования техники работы с ними либо ограничения показаний к их применению. Данный подход позволит уменьшить число возможных ошибок возникающих в процессе препарирования корневого канала и сократить количество осложнений. Кроме того, необходимы дальнейшие лабораторные и клинические исследования, касающиеся сравнительной оценки основных конструктивных параметров наиболее распространенных систем ротационных никель-титановых эндодонтических инструментов, направленные на повышение эффективности и безопасности работы с ними.

Используемая литература

- ГОСТ 26634-91. Инструменты стоматологические вращающиеся. Хвостовики. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1991. – 7 с.

- ГОСТ 50350.1-92. Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 1. Общие характеристики. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1993. – 17 с.

- ГОСТ 50351.1-92. Инструменты стоматологические для лечения и обработки канала корня зуба. Часть 1. Корневые напильники, дрильборы, пульпоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1993. – 27 с.

- Режущий инструмент: учеб. Пособие/ Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич, М.И. Михайлов. – Минск: Новое знание, 2007. – 400 с.: ил.

- Ржанов Е.А., Болячин А.В. Эндодонтические никель-титановые инструменты. Часть I. Свойства никель-титанового сплава. Конструктивные особенности инструментов. Клиническая эндодонтия, 2007; т.I., №3–4: 3–7.

- Теория резания: учеб./ П.И. Ящерицын, Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Новое знание, 2006. – 512 с.: ил.

- Chow D.Y., Stover S.E., Bahcall J.K., Jaunberzins A., Toth J.M. An in vitro comparison of the rake angles between K3 and ProFile endodontic file systems. Journal of Endodontics, 2005; 31(3): 180-182.

Машинный метод обработки корневых каналов

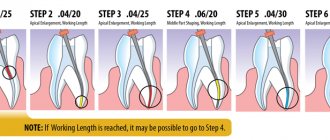

Результат эндодонтического лечения в целом во многом зависит от эффективности механической обработки корневых каналов. На этом этапе производится полная очистка каналов от микробов, опилок дентина, они расширяются и доводятся до формы, необходимой для фиксации пломбировочного материала.

Разделяют 2 метода механической обработки каналов: машинный и ручной. Машинное препарирование проводится вращающимися никель-титановыми (Ni-Ti) файлами со специальными эндодонтическими наконечниками и микромоторами, которые приводят их в движение.

Наиболее распространенные Ni-Ti инструменты – профайлы (Pro-File), протейперы (Pro Taper), Мту-система (Mtwo).

Профайлы изготавливают из сверхгибкого сплава (никель-титановые), вследствие чего они обладают высокой пластичностью, что позволяет обрабатывать даже изогнутые каналы. Greater Taper (GT-вращающиеся файлы) – никель-титановые эндодонтические инструменты последнего поколения. Они максимально адаптированы для препарирования корневого канала по методике Crown Down.

Преимущества машинной обработки корневых каналов:

- Наличие у машинных файлов специальной верхушки, которая позволяет избежать повреждения стенки корня;

- Уменьшаются затраты труда врача и сокращается время на препарирование каналов;

- Изготовленные из гибкого сплава инструменты (никель-титановые) позволяют препарировать ими даже изогнутые каналы (до 90 градусов);

- Режущие грани инструментов имеют специальную форму, что позволяет эффективно удалить из канала опилки дентина, остатки нерва, обеспечить его полноценное промывание;

- Каналу придается нужная форма для трехмерного заполнения его пломбировочным материалом.

Недостатки машинной обработки корневых каналов:

- для работы с машинными инструментами необходимы специальные навыки;

- ухудшается тактильный контроль качества обработки корня;

- высокая стоимость оборудования и лечения;

- первичное прохождение и обработка каналов должны выполняться с помощью ручных инструментов. Поэтому сегодня наиболее правильным считается комбинированный метод препарирования с применением ручных и машинных файлов.

Размер и кодировка эндодонтических инструментов от 08 до 150 (стандарт по ISO)

| Размер | Диаметр | Цвет ручки инструмента | |

| D1 | D2 | ||

| 08 | 0,08 | 0,40 | Серый |

| 10 | 0,10 | 0,42 | Фиолетовый |

| 15 | 0,15 | 0,47 | Белый |

| 20 | 0,20 | 0,52 | Желтый |

| 25 | 0,25 | 0,57 | Красный |

| 30 | 0,30 | 0,62 | Синий |

| 35 | 0,35 | 0,67 | Зеленый |

| 40 | 0,40 | 0,72 | Черный |

| 45 | 0,45 | 0,77 | Белый |

| 50 | 0,50 | 0,82 | Желтый |

| 55 | 0,55 | 0,87 | Красный |

| 60 | 0,60 | 0,92 | Синий |

| 70 | 0,70 | 1,02 | Зеленый |

| 80 | 0,80 | 1,12 | Черный |

| 90 | 0,90 | 1,22 | Белый |

| 100 | 1,00 | 1,32 | Желтый |

| 110 | 1,10 | 1,42 | Красный |

| 120 | 1,20 | 1,52 | Синий |

| 130 | 1,30 | 1,62 | Зеленый |

| 140 | 1,40 | 1,72 | Черный |

| 150 | 1,50 | 1,82 | Белый |

Спецификация размеров римеров и файлов (по ISO)

blade — рабочая кромка;

shaft — сочленение с ручкой;

handle — ручка

Важно помнить, что D1 размер показывает диаметр самого кончика инструмента. Размер D2 обычно фиксируется на расстоянии 16 мм от D1, но это может быть различное расстояние, зависящее от типа измеряемого инструмента.

Цветное кодирование ручек служит для удобного выбора инструмента и помогает последовательности использования, а не определяет размер инструмента.

Файлы

На рынке представлено множество различных типов файлов.

Как показывает их название (напильники), этот инструмент служит для опиливания стенок канала. Инструмент вводят до апекса и, когда чувствуют некоторый зажим инструмента, выводят его, при этом скоблят стенки канала. При этом или очень мало, или вообще не прокручивают инструмент. В процессе препарирования инструмент извлекают, затем вновь вводят и прижимают рабочей кромкой в другой части периметра конфигурации корня, и препарируют так большую часть стенок от устья до апикальной трети. При необходимости инструмент может быть использован и как ример.

Файлы К-типа

Эти инструменты производятся из проволочной высококачественной стальной заготовки и затачиваются в форме квадрата или треугольника на сечении. Затем заготовку закручивают спиралевидно от 0,88 до 1,97 завитков (режущих граней) на каждый миллиметр.

Недавно начали использовать технологию микрорасточки К-файлов и в результате получили сверхострый инструмент с увеличенной гибкостью.

Изготовленные из трехгранной проволоки, К-файлы демонстрируют сверхостроту и эффективность. Благодаря их увеличенной гибкости, они входят в канал без отклонения от их хода.

К-флекс файлы

Заготовки на сечении имеют ромбовидную форму и после закручивания образуют острые (менее 600) режущие края и тупой, не режущий, кончик.

Режущая эффективность К-флекс файлов выше, чем других типов файлов. Это достигается благодаря повышенной гибкости и увеличенной способности удалять опилки, а также относительно тупому углу желобков, которые являются резервуаром для опилок.

Главный недостаток – быстрая потеря режущей эффективности.

Флексофайл (Flexofile) тот же К-файл из трехгранной проволоки из высококачественной стали повышенной гибкости.

Флекс-R файл

Многие корневые инструменты имеют острый кончик. Удаление острого режущего кончика инструмента предотвращает нежелательный эффект формирования уступов и перфораций. Флекс-R файл лишен возможности формирования уступов, так как кончик его лишен режущих возможностей. Это позволяет кончику скользить по ходу канала, не внедряясь в его стенки. Он из трехгранной проволоки, очень гибкий и может входить даже в сильно извитые каналы до апекса. Это был шаг вперед в дизайне эндодонтических инструментов.

Хендстрем (Hendstrom) файл

Производится из круглой проволочной заготовки, имеет поднимающиеся режущие края, и как бы состоит из уменьшающихся по размерам конусов. Хотя по дизайну инструмент может быть очень гибким, но он очень непрочный, в связи с резкими перепадами в диаметре, и склонен к поломкам. Режущая эффективность, в отличие от других файлов, только при движении «на себя». Эти файлы могут быть полезными при удалении обломков инструментов и серебряных штифтов из канала. Двафайла вводят по бокам отломка и могут его успешно извлечь. Эффективен при удалении гуттаперчи из каналов.

S-файл

Предложен шведами и имеет S-образную форму на сечении. Изготовляются вытягиванием. Более жесткий, чем хендстрем-файл. По заявлению производителей, может выполнять как функцию файла с повышенной режущей эффективностью, так и функции римера. Кончик инструмента имеет 90* для формирования эффективной формы канала в области физиологической констрикции.

Римеры

Изготовляются скручиванием и вытягиванием проволоки (для конусообразности), которая на сечении имеют треугольную или квадратную форму с острым или гладким спиралевидным режущим краем. Обычно малые размеры этого инструмента имеют квадратное сечение, а более крупные — треугольное.

Римеры используются для расширения и придания круглой формы каналу. Основная методика работы — прокручивание на полоборота (900) с извлечением и одновременным скоблением стенок и удалением дентинных опилок из канала.

Однако анатомически ни один канал не имеет круглого сечения, и все исследования показали, что ни один канал не может быть отпрепарирован только круглой формы. Универсальным инструментом для обработки канала стал файл и, как результат, римеры стали менее популярны.

Пульпэкстракторы

Изготовляются из мягкой стальной проволоки различного диаметра. Зазубрины формируются посредством врезания в металл (нарезки) с таким расчетом, чтобы острия были направлены в сторону ручки. Нарезки делают эксцентрично, так, чтобы не ослаблять сам стержень инструмента. Пульпэкстрактор используется главным образом для удаления ткани пульпы из каналов. Они также полезны для удаления грубых фрагментов некротизированной ткани или волокон ваты.

По размерам выбирают такой инструмент, который бы свободно входил в корневой канал для удаления только мягких тканей, что сводит риск слома инструмента к минимуму. Но при заклинивании зубцов в стенке канала они выравниваются или, глубоко вклиниваясь, препятствуют извлечению инструмента. Для извлечения приходится применять силу, а это грозит отломом. Поэтому эти инструменты нельзя применять для обработки стенок каналов. Кроме этого эффективность удаления размягченного дентина со стенок канала крайне мала.