Джузеппе Кантаторе Университет Вероны (Италия). Кафедра эндодонтии. Доцент.

В классическом исследовании, опубликованном в 1985 г., Bystrom et Al. провели сравнение стерилизующей эффективности трех разных методов эндодонтической обработки инфицированных каналов и установили, что механическая обработка в сочетании с ирригацией физиологическим раствором обеспечивает стерильность каналов в 20% случаев, в то время как замена NaCl на 5% раствор гипохлорита натрия приводит к стерильности каналов в 50% случаев, а дополнение последней схемы однократным временным пломбированием канала гидроксидом кальция повышает процент стерилизации каналов до 97%. Означает ли это, что при лечении инфицированных корневых каналов во всех случаях требуется временное пломбирование лечебной пастой? Со времени исследования Bystrom et Аl прошло более 15 лет; сегодня мы знаем гораздо больше о свойствах микроорганизмов, связанных с пульпо-периодонтальной патологией: от вирулентности до подвижности, от способности проникать в дентиннные канальцы до чувствительности к различным антисептикам. 15-летний опыт исследований показал, что многие ирригационные растворы обладают выраженной бактерицидностью по отношению к таким микроорганизмам как enterococcus faecalis илиcandida, которые обладают резистентностью к гидроксиду кальция или хлорофенолу. В данной статье мы обсудим по 7 пунктам как усовершенствовать процедуру ирригации корневых каналов, используя правильные средства в правильной последовательности, с тем, чтобы сократить необходимость в дополнительном медикаментозном воздействии на каналы между посещениями.

Ключевые факторы эффективной очистки и ирригации системы корневых каналов

1. Тщательная диагностика имеющейся пульпо-периодонтальной патологии

2. Учет состояния тканей зуба и сложности анатомии системы корневых каналов3. Удаление эндодонтического смазанного слоя4. Соблюдение показаний при выборе средств для ирригации5. Оптимизация активных компонентов ирригационного раствора6. Правильная последовательность применения ирригационного раствора в ходе обработки корневых каналов7. Обязательные затраты не менее 5 мин на ирригацию перед пломбированием

Новые технологии для проблемных каналов

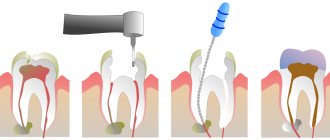

Пульпит и периодонтит по-прежнему остаются основной причиной удаления зубов. Зубы с элементами деструкции у верхушки корня являются очагами хронической инфекции, приводящими порой к системным заболеваниям. К причинам низкого качества санации каналов многие авторы относят наличие дополнительных нераскрытых каналов, большие трудности контроля за прохождением канала и его пломбированием. Еще в 1970 году Майером были представлены реконструированные модели корней зубов, которые показывают, как много боковых ответвлений может иметь корневой канал, какой обширной бывает апикальная дельта (рис. 1).

В настоящее время все больше сторонников получает точка зрения, что современная инструментально-механическая эндодонтия вообще принципиально не в состоянии решить проблем борьбы с корневой инфекцией.

Рис.1 Варианты апикальной дельты корневых каналов

Рис.2 Поперечные срезы зубов, демонстрирующие труднопроходимые каналы

Путем измерения электропроводимости при хорошо раскрытом главном отверстии и при его тщательной изоляции лаком проф. А. Кнаппвостом выявлено, что от 70-90% потока веществ поступающих в пульпу проходит через боковые (!) каналы апикальной дельты. В работе Нольдина (1994) показаны формы каналов, мало доступных механическому инструментарию (рис.2).

Вместе с тем, только полная стерильность всей системы каналов является предпосылкой действительной санации.

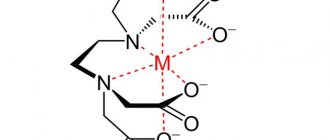

Опираясь на раннее известные методики электрофореза и ионофореза проф. А. Кнаппвост разработал технологию успешного разрешения эндодонтических проблем, с помощью уникальной технологии депофореза нового для стоматологов вещества — водной суспензии гидроокиси меди-кальция, обладающей исключительными бактерицидными и физико-химическими свойствами.

Во время лечения под действием электрического поля из созданного в корневом канале депо вышеназванной суспензии, ионы ОН-и обладающие сильным бактерицидным действием ионы гидроксикупрата [Си(ОН) ] проникают во всю канальную систему, включая вторичные и боковые каналы, вплоть до отверстий.

В результате этого происходят следующие процессы, лежащие в основе лечебного действия электрофореза:

- Протеолиз находящихся в канальной системе остатков биологических тканей. (Профессор А.Кнаппвост говорит о стерильных олигопептидах и мицелиях омыления, которые после выхода из канальной системы резорбируются организмом).

- Убивание оставшихся микроорганизмов за счет отнятия серы из аминокислот. Рис.3 На верхушках корней отчетливо видны медные «пробки», плотно облитерирующие все выходы апикальной дельты на поверхность цемента

- Выстилание незапломбированной части корневого канала, а также всех микрока-нальцев гидроокисью меди-кальция, которая обеспечивает длительную стерильность и кроме того стимулирует образование костной ткани в области микроотверстий (рис.3).

- Стимулирование активности остеобластов в периапикальной области в результате ощелачивания.

Клиническая практика

Этот метод пригоден для лечения всех гангренозных зубов. Особенно при труднодоступных, частично облитерированных и/или сильно искривленных каналах метод депофореза представляет собой предпочтительную, а иногда и единственно целесообразную альтернативу традиционным методам. После трепанации зуба раскрывается обычным образом камера пульпы и обнажаются устья каналов. Подготовку канала осуществляют на протяжении до 2/3 длины, причем вполне достаточно ширины ISO 35-50. Канал в ближайшей к устью трети целесообразно расширить несколько сильнее, чтобы создать достаточное депо суспензии гидроокиси меди-кальция. Используем прибор «Оригинал II» (рис.4). Отрицательный иголочный электрод вводят в канал на глубину 4-8 мм. (Никаким липким воском электрод не закрепляется.) Положительный электрод помещают за щекой с противоположной стороны так, чтобы он не касался зубного ряда. Для надежного обеспечения расстояния и для лучшей проводимости между электродом и щекой помещают влажный ватный валик. Уголок рта пациента рекомендуется смазать вазелином. (Процедура выполняется не в физиокабинете, а в кресле врача).

Рис.4 Внешний вид прибора «Оригинал-11»

Включают прибор и медленно увеличивают ток, пока пациент не сигнализирует, например рукой, о появлении в области корня ощущения тепла или покалывания. (Об этом с пациентом договариваются предварительно).

Ток уменьшают и еще медленнее вновь увеличивают, достигая как правило от 1 до 2 миллиампер (мА). Сеанс продолжается 2-5 минут. Необходимое количество электричества, получаемое пациентом, — 5 мА Х мин.

Описанным способом следует воздействовать на каждый канал в отдельности. Во время процедуры в из гидроокиси меди-кальция в полость выделяются пузырьки, которые, особенно если зуб покрыт коронкой, необходимо время от времени удалять тампончиком, чтобы избежать отведения электрического тока. Следует следить, чтобы во время депофореза иголочный электрод ни в коем случае не приходил в контакт с металлическим краем коронки или пломбы. Это избавит пациента от неприятных эффектов.

В заключение каналы и полость промывают дистиллированной водой или 10% суспензией простой гидроокиси кальция, но может быть использована также разбавленная суспензия непосредственно гидроокиси меди-кальция).

В качестве вкладки до следующего сеанса, который проводится обычно через 8-10 дней, после осушения канала вводят свежую порцию пасты гидроокиси меди-кальция. В большинстве случаев трех сеансов лечения вполне достаточно, чтобы обеспечить успех лечения. Пациент должен совокупно получить на один канал количество электричества (то есть произведение мА Х минут), равное 15. После последней процедуры вход в канал заполняют атацамитом — специальным цементом, входящим в комплект (щелочной, содержащий медь материал). Остальная часть канала (до 1/3 верхушечной части) вообще ничем не заполняется.!!)

Этапы, демонстрирующие постепенную стерилизацию каналов

P.S.Ha время между сеансами лечения, согласно рекомендациям проф. А. Кнаппвост, полость может быть оставлена открытой, чтобы предотвратить возникновение давления при оттоке еще образующегося экссудата. Реконтаминация практически исключена из-за мощной дезинфицирующей активности гидроокиси медикальция.

Dr.S.Rocholl (Германия) говорит: «Этот способ лично мне вначале казался ненадежным. Однако постепенно я убедился, что он вполне себя оправдывает. В настоящее время в своей практике я почти всегда использую метод депофореза. Только в редких абсолютно «ясных» случаях после витальной экстирпации однокорневых зубов с прямыми каналами и при отсутствии апикальных изменений я пользуюсь традиционными методами».

Основные различия между депофорезом и традиционными методами

| Действия | Депофорез | Механико-инструментальный метод |

| Поиск канала | Нет различия | Нет различия |

| Подготовка канала | Апикальная треть не затрагивается | Расширение по всей глубине канала вплоть до физиологического отверстия |

| Стерилизация канала | Полная стерильность всей апикальной дельты | Снижение количества микробов в главном канале. Апикальная дельта недостижима. |

| Пломбирование канала | Только устьевая часть канала | Пломбирование при Пульпите до 1-1,5 мм до верхушки, при периодонтите — полностью |

| Последующая ревизия | Беспроблемна | Проблематична |

| Риск осложнений | Ничтожно мал | Довольно велик |

| Успех лечения | Около 96% | 40-60% |

Показания для проведения лечения с применением депофореза

Общие показания

- функциональная способность зуба в перспективе

- возможность реконструируемости коронки

- достаточная устойчивость зуба несмотря на перирадикулярные изменения тканей (гранулемы, кисты)

- удовлетворительное общее состояние пациента (как и для других видов эндодонтического лечения)

Специфические показания

- каналы с гангренозным содержимым 4 сильно деформированный корень

- облитерированные каналы

- после безуспешного лечения или при наличии коронки, если большая часть корневой пломбы может быть удалена

- каналы с широким отверстием

- после так называемой витальной экстирпации

Преимущества депофореза по сравнению с другими методами эндодонтии

- достоверно доказанный успех лечения в 96% случаев

- гораздо меньшая потеря зубной субстанции и в связи с этим сохранение механической стабильности корня

- гораздо ниже риск перфорации

- нет необходимости в измерении канала

- минимальный риск выхода лечебной или пломбировочной субстанции за пределы верхушки корня

- надежная стерилизация всей апикальной дельты

- нет необходимости в резекции верхушки корня

- увеличение показаний для успешно прогнозируемого эндодонтического лечения — сильно искривленные корни, облитерированные каналы, широкое главное отверстие

- лечение каналов, не доступных инструментальному подходу

- малая вероятность гематогенной реинфекции

- оссеоидное закрытие отверстия ведет к полному физиологическому излечению

- исключительная экономичность (экономия времени, денег, сил врача и пациента)

Клинический случай 1

Хронический периодонтит 5 внизу слева. Проведены сеансы депофореза с гидроокисью меди-кальция. Дополнительное пломбирование гуттаперчей/силапекс не до верхушки

Через 6 месяцев значительная редукция очага

Клинический случай 2

Хронический периодонтит 7 внизу слева

Снимок через 12 месяцев после 3-х сеансов депофореза и неполного пломбирования атацамит — гуттаперча

Пульпа

Это мягкая ткань, расположенная в каждом зубе. В твердой ткани эмали и дентина содержится пространство, заполненное кровеносными сосудами и нервами, которые составляют пульпу зуба. Сосуды и нервы проникают через верхушечное отверстие, находящееся в корне, а затем вверх через корневые каналы поступают в камеру, которая составляет основу коронки зуба.

В норме здоровая пульпа отвечает за питание дентина и восприятие внешних раздражителей, в том числе боли. В ситуации, когда инфекция приводит к повреждению кровеносных сосудов, речь уже идет о необратимых воспалительных изменениях, что ведет к некрозу тканей.

Этот процесс многоступенчатый, первоначальный срок – острое воспаление пульпы, при котором она еще живет – является самым трудным из-за сильной боли. Зубная боль наращивается под влиянием холода – это является симптомом острого воспаления пульпы. Через некоторое время, когда мягкая ткань доходит до полного некроза, болевая реакция может отступить.

Однако пульпит бывает и хронической формы. Пациент при этом не испытывает боль и зачастую не осведомлен о текущем патологическом процессе. В этом случае правильный диагноз позволяет поставить пантомограмма, рентгеновский снимок и осмотр стоматолога. Возможно проведение стоматологом специального теста, при помощи этилхлорида, на восприимчивость холодного раздражителя.

Ирригация перед пломбированием

>Перед пломбированием у нас остается последний шанс удалить смазанный слой и дезинфицировать систему корневого канала; обычно для этой цели рекомендуется сочетанное применение раствора гипохлорита натрия с ЭДТА или лимонной кислотой. Эффективность завершающей ирригации зависит от химических свойств и концентрации раствора, а также от общего объема растворов и длительности экспозиции в канале (Рис. 23-26).

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26