Понятие и причины происхождения

Термин «маленькая нижняя челюсть» в стоматологии и ортодонтии имеет несколько толкований, обладающих существенными различиями:

- Микрогнатия (также микрогения) – патология, проявляющаяся в виде неполноценного или замедленного развития всей нижней челюсти, а также отдельных ее фрагментов;

- Прогнатия – интенсивный рост верхнего отдела челюстного аппарата, следствием которого является визуальный эффект недостаточного развития нижней челюсти.

Обе патологии проявляются как в младенчестве, так и во взрослом возрасте. Клинические проявления аномалии позволяют обнаружить наличие отклонений на первичных стадиях развития, что обеспечивает возможность проведения превентивного лечения.

У детей

В младенчестве неправильное формирование нижней челюсти обуславливается различными факторами, главным из которых является нарушение равномерного процесса развития плода во внутриутробном периоде. На этой стадии закладывается соотношение челюстных пропорций, повлиять на которое могут:

- неправильный режим питания матери;

- наличие генетической предрасположенности;

- употребление никотина и алкогольной продукции;

- подверженность тяжелым болезням с осложнениями.

На ранних стадиях жизни ребенка факторами, влияющими на развитие патологии, являются:

- позднее формирование прикуса;

- нарушения обмена веществ в организме;

- раннее выпадение молочных зубов;

- вредные привычки (соски, пустышки);

- неправильное вскармливание.

Первичными признаками синдрома маленькой нижней челюсти у детей является западание подбородочной области и нижней губы, отклонения в росте зубов и нарушение сосательной функции. Своевременное выявление симптомов позволяет купировать аномалию без использования ортодонтических методик лечения.

У взрослых

В старшем возрасте факторами, провоцирующими образование патологии, являются:

- неправильное или незавершенное лечение в детском возрасте;

- получение тяжелых травм челюстного аппарата;

- нарушения обменных процессов организма;

- патологии, сформировавшиеся в костных тканях (рахит, остиомиелит);

- аномальное развитие круговой мышцы ротовой полости.

Характерными проявлениями синдрома маленькой нижней челюсти во взрослом возрасте являются искажение черт лица больного, деформирование зубного ряда, наличие проблем с употреблением твердой пищи.

Что такое представляет собой эта аномалия

Под данной аномалией понимают нарушение окклюзии (смыкания) верхних и нижних зубов. Оно определяется смещением вперед верхнего зубного ряда относительно нижнего, при сомкнутых челюстях. Относится зубочелюстным дефектам. Верхняя челюсть избыточно перекрывает нижнюю. Контакт зубов отсутствует и наблюдается их неправильное положение. Выраженность дистального прикуса зависит от индивидуальных особенностей структуры костей черепа, степени их функциональности. Подобный дефект грозит преждевременным истиранием, разрушением зубов, деформацией лицевого скелета. С подобным дефектом ребенок не может тщательно пережевывать пищу, у него развиваются болезни желудочно-кишечного тракта.

Лечение и профилактика

Выбор лечебной методики обуславливается клинической картиной развития патологии, а также возрастной группой, к которой относится пациент. Основным вектором терапии является стимулирование развития и роста нижней челюсти.

В детском возрасте

Период молочного прикуса один из наиболее благоприятных с точки зрения возможностей коррекции, поскольку позволяет использовать щадящие методики лечения. Основными методами, применяемыми на данной стадии, выступают:

- протезирование преждевременно выпавших молочных зубов, обеспечивающее сохранение нормальной формы челюстной дуги;

- санация ротовой полости, сопровождающаяся восстановлением отдельных разрушенных зубов и зачисткой дефективных корней;

- шлифовка областей челюстного смыкания – фиссур – позволяющая устранить нарушения прикуса в виде бугров жевательной поверхности;

- нормализация дыхания и работы языка, в том числе при помощи подрезания языковой уздечки и коррекции носовых перегородок;

- использование специальных корректирующих кап, пластин или сосок.

Достаточно часто для того, чтобы купировать первичные признаки патологии, достаточно отучить маленьких детей от вредных привычек.

Во взрослом возрасте

Методика лечения в период постоянного либо сменного прикуса определяется спецификой аномалии.

В целях лечения прогнатии на сменной стадии могут применяться специальные корректирующие ортодонтические аппараты, такие как регулятор Френкеля, лицевая дуга или прибор Гербста. Микродентия лечится при помощи дистракторов – устройств, растягивающих костную ткань с последующим замещением ее в челюсти новой костью.

На постоянной стадии прикуса самым эффективным методом является челюстная хирургия, в рамках которой производится удаление части зубного ряда и иссечение альвеолярно-гребневого участка. Также допускается использование радикальной методики – пластики, при которой нижняя челюсть отламывается от основной кости и выдвигается вперед, а на ее место помещается новый костный материал, фиксируемый специальными пластинами.

Избежать ортодонтического вмешательства и стимулировать нормальное развитие нижней челюсти проще всего в детском возрасте – для этого достаточно соблюдать простые профилактические меры, предотвращать возникновение вредных привычек и обращаться к специалистам уже при первых признаках патологии.

Причины

В норме у младенцев имеется дистальный прикус. Смещение нижней челюсти относительно верхней кзади у них составляет до десяти миллиметров. По мере роста и развития малыша происходит их выравнивание. В норме к дошкольному возрасту дистальный прикус становится ортогнатическим.

Этой трансформации не происходит, по следующим причинам:

- нахождение на искусственном вскармливании, так как не требует приложения усилий в процессе сосания, отсутствует должная нагрузка на лицевые мышцы;

- развитие рахита у малыша;

- наследование нарушения прикуса от родителей, наличие аномалии даже у одного из них обеспечивает высокий риск развития дефекта;

- длительное кормление грудью, сосание пустышки;

- болезни дыхательных путей с нарушением носового дыхания, если малыш долго дышит ртом, это провоцирует развитие аномалий;

- травмы черепа, их последствия, они провоцируют дефекты;

- ранняя утрата молочных зубов задолго до прорезывания постоянных с отсутствием протезирования, что приводит к их смещению;

- внутриутробная патология;

- нарушенная осанка;

- привычка закусывать губу, грызть и сосать посторонние предметы.

Развитию аномалий способствуют недостаток фтора, кальция.

Лечение

Методы устранения микрогнатии зависят от степени развитости патологии, возраста пациента и могут быть щадящими или радикальными.

В первом случае лечение проводится постепенно путем использования специальных, выравнивающих прикус, конструкций, а во втором — к работе подключаются хирурги.

У детей

В детском возрасте данное отклонение легко и в большинстве случаев, успешно, лечится в основном терапевтическими способами, и за редким исключением, операционно:

- санация полости рта – полноценное восстановление разрушенных зубных сегментов, а также удаление пораженных корневых участков. Восстановление целостности тканей пародонта с использованием средств общего и направленного спектра действия;

- детское протезирование – показано при ранней утрате молочных органов. Пустоты восполняются посредством шинирования или креплением временных устройств, сохраняющих правильное положение растущих зубов, и корректирующих величину дуги челюсти;

- коррекция языковой функции и нормализация деятельности органов дыхания – в первом случае, это хирургическое подрезание уздечки, что делается быстро и почти безболезненно. Во втором – оперативное выравнивание перегородок, с последующей реабилитационной гимнастикой;

- миогимнастика – тонусное влияние на мышечную ткань органа путем специальных гимнастических упражнений.

Целесообразно проводить с детьми 4–6-летнего возраста, когда при слаборазвитой патологии этот метод может быть применен, как основной способ лечения дефекта.При положительной динамике потребность в последующей установке ортопедических конструкций, как правило, уже не возникает;

- выравнивание неровностей жевательной поверхности методом сошлифовки (фиссур) – идеальное решение при незначительном разбеге смыкания челюстей;

- использование выравнивающих систем и конструкций – проводится при слишком выраженной аномалии, когда другие способы коррекции нерезультативны. Ношение кап и пластинок, а в грудном возрасте специальных сосок, постепенно приводит отклонение в состояние нормы.

У взрослых

Лечение пациентов, у которых прикус уже сформирован, проходит более длительно, а методы его исправления чаще всего, более радикальны.

Костная пластика

Суть метода сводится к искусственному наращиванию с применением трансплантата. Костная ткань берется с других участков тканей пациента, что гарантирует хорошую приживаемость материала.

Фиксация прирощенных фрагментов выполняется посредством винтов, выполненных из качественного, прочного сплава компонентов титана. Проводится следующим образом:

- нижний орган надрезается;

- твердую ткань раздвигают и внутрь погружают остеопласт;

- фиксируют винтами;

- промежуточные пустоты заполняют специальной пластической крошкой;

- вживление мембраны и ушивание органа.

Основные преимущества метода – быстрая приживаемость и надежность процедуры, наращенная таким образом, челюсть, сохраняет свою функциональность на протяжении многих лет.

Недостаток – индивидуальная непереносимость компонентов, фиксаторов остеопласта.

В видео смотрите процесс проведения костной пластики при аномалии нижней челюсти.

Костная пластика плюс липоскульптура

Пластика твердой ткани кости проводится аналогично описанному выше варианту с той разницей, что параллельно проводится аспирация местного скопления жировых тканей вакуумным способом.

Методика качественно решает эстетическую проблему недоразвитости подбородка, вызванную данной патологией, корректирует его форму, выравнивает овал лица и в некотором смысле напоминает эффект, полученный от подтяжки зоны подбородка.

Преимущество – высокий эстетический результат, недостаток – дороговизна процедуры и наличие большого количества противопоказаний к ее проведению.

Причины развития открытого прикуса и его опасные последствия.

В этой статье обсудим методы лечения микродентии.

По этому адресу https://orto-info.ru/zubocheliustnye-anomalii/ryadov/suzhenie.html предлагаем подробности о лечении сужения зубного ряда.

Эндопротезирование

Делается безвредными лицевыми имплантами из компонентов небиологической природы – силикона, пористого полиэтилена либо из хрящевой вытяжки. Нужная форма устройству придается непосредственно в процессе проведения операции.

Имплант внедряется через глубокие надрезы, которые в слизистой полости, что не оставляет послеоперационных следов. Изделие боковыми фрагментами вводят в зону подбородка в поднадкостницу и крепят к ней хирургическими швами, чтобы зафиксировать его положение.

Недостаток метода – достаточно длительный период восстановления.

Липофилинг

Данный вариант принято считать нехирургической коррекцией, в чем и состоит его основное преимущество.

Метод позволяет придавать подбородку нужные очертания посредством точечного иглового введения жировых клеток в подкожную область, в те зоны, где требуется увеличение размеров подбородка.

На всю процедуру уходит не более часа. Период реабилитации проходит быстро и без осложнений. Единственный недостаток – 30% подсаженных фрагментов тканей отторгается организмом, что требует повторного проведения липофилинга уже через 5—6 месяцев после первой процедуры.

О том как проводится увеличение подбородка с помощью липофилинга смотрите в видеоматериале.

Симптомы

Существуют характерные симптомы этого нарушения, многие из них видны даже неспециалисту.

Выделяются следующие его признаки:

- вогнутый (птичий) профиль;

- усиление складки между нижней губой и подбородком;

- выпирание губы сверху, проваливание внутрь нижней;

- зубы выступают из-за губы;

- если отмечается наклон резцов кнутри, характерно западение верхней губы;

- относительно маленький подбородок;

- дыхание через рот;

- нарушение дикции;

- нарушена осанка и походка;

- вытягивание шеи вперед для нормализации дыхания;

- верхняя челюсть смещена кпереди;

- нижняя задвинута кзади.

Выделяют симптомы, которые видны только при осмотре ротовой полости и не видны на первый взгляд.

Внутриротовые признаки аномалии:

- наклонение верхних резцов вперед;

- выдвижение их кпереди;

- отсутствие смыкания резцов;

- наличие между зубами сагиттального пространства;

- патологическое расположение боковых зубов;

- небо готического вида;

- диастемы;

- тремы;

- скученность.

Со временем у ребенка прогнатическим прикусом формируются клиновидные дефекты, рецессия десны. Этой аномалии сопутствуют другие патологии.

Профилактика неправильного прикуса

Проведение профилактических мероприятий начинают практически сразу после рождения ребенка. Специалисты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций:

- аккуратно массировать губы и щеки;

- использовать ортопедические насадки, формирующие правильный прикус;

- своевременно вводить в рацион твердую пищу;

- при появлении молочных зубов постепенно отучать от пустышки;

- наблюдать за младенцем во время сна, не позволяя ему сосать пальцы;

- правильно прикладывать грудничка к бутылочке или груди.

Если молодая мать не имеет должного опыта и не знает, как правильно прикладывать младенца к груди, то ей необходимо проконсультироваться с участковым педиатром. Посещение детского стоматолога — обязательное условие, позволяющее минимизировать риск развития лицевых или зубочелюстных патологий. Детей от 4 лет нужно научить самостоятельно чистить зубы.

Своевременная профилактика поможет минимизировать риск развития осложнений. По мере взросления дикция ребенка ухудшается, что может спровоцировать проблемы в общении со сверстниками и привести к депрессии. Эстетические дефекты проще всего исправлять в раннем возрасте.

Упражнения для исправления прикуса

После выявления неправильного прикуса у детей врач может назначить миогимнастику. Терапия направлена на восстановление двигательной активности мышц, тренировку языка и губ. Чтобы исправить прикус у ребенка, нужно достичь миодинамического равновесия: сила мышц снаружи ротовой полости и внутри нее должна быть одинаковой. Развитие лицевых и зубочелюстных патологий может спровоцировать ослабление мышечной ткани.

Комплекс лечебных упражнений:

- Массировать указательным пальцем нижнюю и верхнюю губу в течение 3-5 минут. Упражнение нужно повторять несколько раз в день.

- Соединить 2 крупные пуговицы шнурком. Одну из них ребенок должен зажать зубами, вторую — взять в руки и растягивать шнурок. Сделать 10 подходов.

- Вытянуть губы трубочкой. С силой вдыхать и выдыхать воздух ртом. Упражнение повторить несколько раз.

- Плотно сжать губы, набрать в рот воздух. Нажимать пальцами на вздутые щеки, сделать 5-7 подходов.

- Губы, вытянутые трубочкой, сжимать и разжимать с усилием. Упражнение выполнять в течение 2-3 минут.

- Выдвинуть нижнюю челюсть максимально вперед, зубами постараться достать до верхней губы. Положение зафиксировать на 2-3 минуты.

- Зажать губами пластиковую линейку, пальцем давить на противоположный ее край.

- Зажать пластиковую карту губами и зафиксировать положение на несколько минут.

Упражнения для языка лучше выполнять после гимнастики. К ним относят:

- пересчитывание зубов с внутренней стороны;

- поглаживание языком мягкого и твердого неба;

- цоканье.

Если у ребенка неправильно растет 1 или несколько зубов, на них можно аккуратно надавливать кончиком языка с внутренней стороны в течение 2-3 минут. Чтобы укрепить мышцы щек, ребенок должен набрать в рот воды и держать ее несколько минут, затем — выплюнуть. Для тренировки дыхания специалисты рекомендуют поочередно зажимать сначала левую, затем и правую ноздрю.

У методики имеются возрастные ограничения. Лечение можно начинать с 3 лет. Натренировать мышцы поможет игра на трубе и других духовых инструментах, выдувание мыльных пузырей через пластиковую трубку или соломинку.

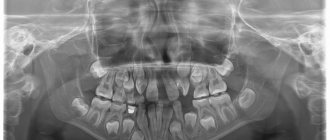

Диагностика

Нарушение можно определить при осмотре. Врач ортодонт исследует размеры, форму верхней и нижней челюстей, взаимоотношения зубных рядов. Он выявляет, есть ли саггитальная щель, определяет состояние альвеолярного отростка.

В качестве дополнительных методов диагностики применяются:

- телерентгенография;

- анализ, расчет рентгеноэнцефалометрических показателей пациента;

- определяют конструктивное состояние зубных рядов;

- изготавливают диагностические модели, проводят изменения;

- томография верхнечелюстного сустава;

- реография;

- электромиография.

Лечение этой патологии требует детального обследования лицевого скелета.

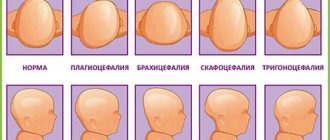

Каким бывает неправильный прикус у детей на фото?

Все аномалии прикуса специалисты делят на несколько больших групп:

- Открытый прикус (когда группа зубов не смыкается при центральной окклюзии — то есть в положении максимального смыкания). Как правило, это передний открытый прикус, реже наблюдается с одной или с обеих сторон.

- Мезиальный (нижняя челюсть выдвигается вперёд дальше, чем верхняя).

- Дистальный прикус (вверхний зубной ряд выдвигает вперёд дальше, чем нижний). Это может быть последствием чрезмерного развития верхней или недоразвитием нижней челюсти.

- Перекрестный (одна из челюстей может быть более узкой, чем другая, а нижняя челюсть вообще смещена в сторону). При этом у ребёнка наблюдается асимметрия лица. Такой прикус может сформироваться как односторонним, так и двусторонним.

- Глубокий прикус (когда рот закрывается, и верхняя челюсть при этом более, чем на треть перекрывает нижнюю).

- Диастема (когда между первыми резцами одного или обоих рядов формируется щель). Подобную аномалию часто называют «лондонской улыбкой» или «лондонским шиком», но здоровья она не прибавляет..