Среди существующих стоматологических патологий наиболее распространенной проблемой является кариес – болезнь, не имеющая возрастных ограничений. Развитие кариозных процессов влечет за собой разрушение зубной ткани, нарушает эстетику и функциональность челюстного отдела, вызывает болезненные ощущения и провоцирует возникновение более сложных заболеваний полости рта. Оценить степень прогрессирования патологии, а также подобрать оптимальную методику ее лечения позволяет классификация, которую разработал американский дантист Г.В. Блэк.

Принцип системы

Методика дифференциации, предложенная стоматологом еще в позапрошлом веке, основывается на использовании критериев оценки охвата и локализации очага поражения. На их основе применяется системный подход, позволяющий разделить виды кариеса по пяти классам. Стоит отметить, что ввиду давности разработки, классификация не включает в себя разновидности кариеса, открытые в более поздний период (к примеру, вторичную и корневую формы). Тем не менее, методика остается актуальной и в современной практике.

Виды кариеса

Еще одна классификация кариозных полостей по Блэку имеет такой вид и основана на том, какие части зубов они поражают:

- Фиссурные. Чаще всего такая разновидность встречается у детей, и ее коварство заключается в сложности выявления заболевания на первых этапах его развития. Связано это с тем, что разрушения практически незаметны на жевательных областях, а когда они проявляются на них, болезнь приобретает уже достаточно запущенную форму;

- Межзубные. Такие повреждения тоже не всегда сразу определяются, а обнаруживают себя, когда больной зуб начинает приносить ощутимый дискомфорт из-за серьезных разрушений;

- Пришеечные. Диагностируются они легко, поскольку даже при обычном очном осмотре врач может увидеть характерные матовые белые пятна, которые появляются на ранних этапах формирования кариеса;

- Атипичные. При таком виде первыми поддаются поражению бугры жевательных зубов либо режущие части передних единиц. Данная разновидность является самой редкой, но диагностика ее не составляет труда даже на первых этапах формирования болезни.

Распределил Блэк кариозные поражения на виды и в соответствие с их глубиной:

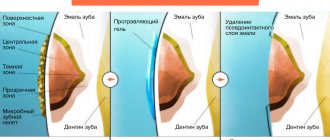

- Начальный. Признаками заболевания выступают белые либо темные пятна на зубах, но оно не сопровождается затрагиванием эмали;

- Поверхностный. Он характеризуется поражением верхнего эмалевого слоя, его шершавостью, чувствительностью зуба, который начинает реагировать на холодное, горячее, пряную, кислую, сладкую пищу;

- Средний. При этом виде поражается эмаль с затрагиванием дентина. Он может сопровождаться болью, поэтому затягивать с лечением в этом случае уже никак нельзя;

- Глубокий. Данный вид кариеса сопровождается разрушением тканей зуба, дентина. Игнорирование заболевания в этом случае чревато затрагиванием пульпы, следствием чего может стать периодонтит, пульпит.

Это одна из наиболее часто используемых стоматологами классификаций по Блэку.

Классификация

Пять классов развития кариеса, определенные изначально, впоследствии были дополнены вспомогательной степенью, позволяющей более точно определить специфику патологии, и подобрать корректный план лечения. Ориентируясь на шкалу Блэка, врач подбирает подходящий материал для изготовления пломбы, методику препарирования зубной ткани, а также способ терапии, способный дать максимальный положительный эффект в краткосрочном периоде.

Классификация кариозных заболеваний по Блэку представляет следующие формы патологии:

- Первый класс – поражение углубленных участков естественного рельефа коронки, как правило, диагностируемое на резцах и клыках, а также премолярах. Заболевание возникает на поверхности, подвергающейся постоянным нагрузкам при приеме пищи, поэтому лечение нижних и верхних зубов предусматривает формирование пломбы из композитного материала. Отличительная особенность – использование строения с уменьшенным эмалевым скосом, позволяющее восстановить окклюзию и грамотно распределить механическое давление на челюстной ряд. Фотополимерный состав наносится под углом к основанию, что обеспечивает плотность структуры, и уменьшает вероятность образования скола.

- Второй класс – кариес, проявляющийся на молярах и премолярах в области контактных участков. Распространяется как в дистальном, так и медиальном направлении, и в отдельных случаях поражает единицу с обеих сторон. Методика лечения предусматривает вскрытие коронки через контактную область, иссечение пульпарных тканей, подвергшихся некрозу, и фиксацию пломбы при помощи адгезивного состава.

- Третий класс – патология, охватывающая клыки и резцы в области смыкания, не затрагивающая при этом угловые и режущие кромки. Ввиду сложности расположения, предусматривает повышенные требования к эстетической реставрации. Для восстановления функциональности и внешнего вида рекомендуется использование композитов, полимеризованная структура которых идентична натуральной зубной эмали.

- Четвертый класс – кариес, формирующийся в угловых и режущих кромках клыков и резцов. Традиционно связан с механическими травмами, полученными в результате приложения к коронке контактной направленной силы. В подобных ситуациях от стоматолога требуется не только устранение причины развития патологии, но и восстановление эстетических свойств зубного ряда, поскольку участок поражения располагается в зоне улыбки. В зависимости от степени повреждения основания, применяются композитные материалы, керамические пластины (виниры, люминиры и т.д.), а также искусственные коронки из фарфора, металлокерамики или диоксида циркония.

- Пятый класс – кариес, поражающий переднюю и заднюю часть элемента зубного ряда, проявляющийся в области стыка с десенной тканью, а также в корневой части зубов. В данном случае причиной разрушения становится не только кариозный процесс, но и внутренние патологии, для которых характерных эрозивные проявления. Для устранения последствий заболевания рекомендуется пластика десенных тканей и установка композитной пломбы.

Дополнительный, шестой класс, использование которого в системе было предложено всемирной организацией здравоохранения, включает в себя формы патологии, проявляющиеся на режущих кромках фронтальных и жевательных единиц. Ортопедическое восстановление предусматривает установку искусственных коронок или декоративных пластин, при этом цена на лечение кариеса определяется выбором материала, а также сложностью стоматологической процедуры.

Медицинские интернет-конференции

Актуальность. Несмотря на достижения в лечении апроксимального кариеса, это заболевание по-прежнему занимает лидирующие позиции [1]. Кариес контактных поверхностей зубов является одной из главных проблем современной отечественной терапевтической стоматологии. Наибольшую сложность представляет пломбирование полостей II класса по Black и создание контактного пункта. Это связано с затрудненным доступом, расположением кариозной полости, нередко в поддесневой области, тем самым, требуя от врача определенных навыков, наличия специальных инструментов и материалов, делая восстановление достаточно трудоемким.

Цель: поиск наиболее успешной методики и материалов для восстановления контактного пункта.

Задачи:

1. определить роль контактного пункта в нормальном функционировании зубочелюстной системы;

2. подчеркнуть важность гигиены контактных поверхностей зубов и провести социологический опрос на тему «Интердентальных средства гигиены»;

3. изучить инструменты и материалы, применяемые для восстановления контактного пункта;

4. разобрать основные методики пломбирования полостей II класса по Black;

5. произвести восстановление контактного пункта на модели с использованием различных инструментов, матричных систем и пломбировочных материалов.

Материалы и методы. Был произведен обзор научных статей, диссертационных работ, книг и методических пособий, эпидемиологических исследований и статистических данных. Также был проведен социологический опрос; выполнены практические манипуляции по реставрации полостей II класса по Black в зубах 2.5 и 2.6 на модели, восстановлению контактного пункта с помощью металлических секционных (TOP BM) и лавсановых матриц c интегрированным устройством натяжения («Blue Lucifix® Molar Matries», Kerr), наногибридного композиционного материала «Filtek™ Ultimate» и «Filtek™ Ultimate Flowable » (3M ESPE).

Результаты и обсуждение. Контактный пункт — важное анатомическое образование, место контакта апроксимальных поверхностей двух соседних зубов. У пациентов молодого возраста контактный пункт в большинстве случаев точечный, старшего возраста – плоскостной, что объясняется физиологической подвижностью зубов и стиранием твердых тканей. На верхней челюсти он имеет буккальное смещение, на нижней — расположен по центральной линии [5].

Роль контактного пункта:

- Обеспечивает устойчивое положение зубов относительно друг друга и в зубной дуге;

- Способствует равномерному распределению жевательного давления;

- Предохраняет десневой сосочек от повреждения.

По данным эпидемиологических исследований ВОЗ, если в молочном и смешанном прикусе чаще определяется кариес по I классу (т.н. «фиссурный»), то в постоянном — кариес контактных поверхностей [1].

81,4% пацинетов в возрасте 16-44 лет имеют на апроксимальных поверхностях зубов кариозные поражения в стадии дефекта и 31,6% — в стадии пятна. Кариес этой локализации в 76,4% случаев является причиной пульпита или периодонтита [6].

В среднем половина всех реставраций в этой области не отвечает требованиям и часто сопровождается рецидивирующим кариесом или воспалением тканей пародонта [6]. Причина известна: интердентальное пространство — ретенционный пункт, не поддающийся полноценной гигиене при применении только зубной щетки и пасты. Одним из основных способов профилактики кариеса, в том числе и апроксимального, является надлежащая гигиена полости рта. С целью удаления мягкого зубного налета из межзубных промежутков применяются интердентальные предметы гигиены полости рта: зубочистки, флоссы, супер-флоссы, монопучковые щетки, ершики и ирригаторы [1].

Среди людей, не работающих в сфере стоматологии и не являющихся студентами стоматологического факультета, мной был проведен социологический опрос на тему «Интердентальные предметы гигиены». Возраст целевой аудитории – от 18 до 30 лет. Из 166 опрошенных — все знакомы с этим понятием. Из них — 37% получили информацию из СМИ, 23% — от родителей, 17% — от стоматолога, 12% — от знакомых, а остальные 11% — из разных источников (таб.1).

Таб.1

Пользуются данными предметами гигиены только 90%: зубочистками — 40%; флоссом — 8%; ирригатором — 2%; остальные 50% — предпочитают совместное использование зубочисток, флосса и ершиков (таб.2).

Таб.2

На вопрос: «Как часто вы ими пользуетесь?» были получены следующие ответы: «каждый день» — ответили 46%; «1-2 раза в неделю» — 36%; «раз в месяц» — 7%; «очень редко» — 11%. Полученные данные еще раз подтверждают факт низкого уровня профилактики контактного кариеса.

Восстановление контактного пункта — важный этап в качественном лечении кариозных полостей II класса по Black. При воссоздании сложной анатомии контактной области, интерпроксимальных пространств, амбразур, окклюзионной поверхности и краевого гребня невозможно обойтись без различных аксессуаров.

Инструменты для восстановления контактного пункта условно можно разделить на 2 группы: основные — матрицы и матричные системы, матрицедержатели и упругие металлические кольца, клинья; дополнительные — светопроводящие насадки и специальные инструменты для формирования пломбировочного материала в придесневой области [2; 12-15].

Матрица служит границей для пломбировочного материала и предотвращает его избыточное наслоение, выходящее за пределы анатомического контура зуба; обеспечиваются условия для его конденсации, а также защиты зубодесневого сосочка от давления материала. В настоящее время на рынке представлено огромное количество матриц и фиксирующих устройств [2]. Требования, предъявляемые к матрицам:

• не создавать препятствий при формировании пломбы;

• выдерживать давление при внесении пломбировочного материала;

• не деформироваться под воздействием клина и фиксирующих устройств;

• защищать десневой край от пломбировочного материала;

• располагаться максимально близко к соседнему зубу для создания плотного контактного пункта;

• иметь оптимальную толщину — 50 мкм.

В своей практике врачи-стоматологи сталкиваются с различными клиническими случаями апроксимального кариеса, требующими индивидуального подхода, как в подборе матричных систем, пломбировочных материалов, так и в выборе методики восстановления контактного пункта.

Существует несколько способов восстановления контактного пункта.

1. Sandwich-техника:

• closed sandwich – «закрытый сэндвич» — контактный пункт создается из композиционного материала, а стеклоиономерным цементом заполняют полость до эмалево-дентинной границы.

• open sandwich – «открытый сэндвич» — СИЦ восстанавливают часть полости до контактного пункта, остальное – композитом. Данная техника предпочтительна в следующих клинических ситуациях:

– наличие глубокой кариозной полости;

– неудовлетворительная гигиена полости рта;

– пониженная кариесрезистентность пациента;

– наличие сопутствующих заболеваний, особенно эндокринопатий [9].

2. Использование текучего композита в качестве адаптивного слоя:

• Пассивная методика (без давления) — текучий композит слоем до 1,5 мм наносится на все стенки полости до края эмали, светоотверждается. Сначала послойно восстанавливается придесневая стенка композитом обычной или пакуемой консистенции. Основная полость заполняется послойно до бугров. Опорные бугры (на верхних зубах — нёбные, на нижних — щечные) реставрируются более мощными, круглыми, восстанавливаются только фиссуры первого порядка. Направляющие бугры (на верхних зубах — щечные, на нижних — язычные) восстанавливаются более острыми, с выраженными фиссурами первого и второго порядка [3].

• Активная методика — используется при наличии узкой щели между придесневой стенкой и матрицей. Первая порция текучего композита слоем до 1,5 мм наносится на все стенки полости до края эмали, за исключением десневой стенки, и светоотверждается. Вторая порция текучего композита наносится на десневую стенку и не полимеризуется; сверху наносится небольшая порция композита обычной или пакуемой консистенции и распределяется штопфером по придесневой и боковым стенкам. Текучий композит под давлением заполняет узкое пространство между зубом и матрицей, затем полость восстанавливают как обычно [3].

Для достижения плотного межзубного контакта кроме расклинивания зубов необходимо удерживать матрицу в нужном положении во время полимеризации композита.

3. Техника Бертолотти. После полимеризации адгезива в полость вносят композит химического отверждения на 2/3 ее объема. Усадка данного композита будет направлена в сторону пульпы и в сторону мягких тканей в области придесневой стенки, т.к. эти участки имеют более высокую температуру. Не дожидаясь отверждения материала, оставшуюся треть полости заполняют светоотверждаемым композитом и полимеризуют его [2].

4. Техника Camus — на кончике гладилки полимеризуют небольшое количество композита и вносят его в полость, наполненную неотвержденным композитом. В то время как врач прижимает этот кусочек к матрице в направлении соседнего зуба, ассистент фотополимеризует весь материал [2].

Исходя из собственных наблюдений, следует отметить, что врачи-стоматологи в своей практике чаще используют: контурные матрицы — секционные металлические и лавсановые с фиксирующим устройством; клинья — деревянные и светопроводящие; упругие металлические кольца. А наиболее популярными, в свою очередь, являются «активная» и «пассивная» методики восстановления контактного пункта с использованием жидкотекучего композита в качестве адаптивного слоя [11; 16-19]. Поэтому именно на них будет сделан акцент в практической части.

Клиническая картина: зубы 2.5, 2.6 — средний кариес II класс по Black (медиальная поверхность).

Используемые материалы:

1) контурные матрицы — металлические секционные (TOP BM) и лавсановые c интегрированным устройством натяжения («Blue Lucifix® Molar Matries», Kerr);

2) клинья — деревянные и светопроводящие (TOP BM);

3) хлоргексидина биглюконат 2% (TehnoDent);

4) гель для травления эмали и дентина «Травекс-37» (Омега-Дент);

5) адгезивная система V поколения «Adper™ Single Bond 2» (3M ESPE);

6) наногибридный композиционный материал «Filtek™ Ultimate» и «Filtek™ Ultimate Flowable » (3M ESPE) [7].

Тактика:

1. Препарирование кариозной полости (рис.1,2).

Рис.1 Рис.2

Существует несколько видов доступа при препарировании полостей II класса:

⁻ окклюзионный доступ с нарушением краевого гребня (применяется при обширных кариозных поражениях);

⁻ окклюзионный доступ с сохранением краевого гребня (применяется только в случае локализации кариозной полости в области экватора или несколько ниже);

⁻ щечный или язычный доступ с сохранением краевого гребня (применяется при обнаружении небольшой кариозной полости с локализацией в зоне экватора или ниже);

⁻ прямой доступ, если отсутствует соседний зуб или препарирование можно провести непосредственно через кариозную полость в соседнем зубе [10].

По данным литературы, самыми распространенными являются ятрогенные повреждения соседнего зуба при оперативных вмешательствах на апроксимальных поражениях. Еще Black отмечал, что при раскрытии и проведении механической обработки полостей II класса вращающимися инструментами, есть опасность повредить интактную поверхность рядом стоящего зуба. Зарубежные авторы рекомендуют во избежание этого осложнения, проводить, так называемое «предварительное расклинивание». До заключительной экскавации дентина и после наложения коффердама в межзубной промежуток вводится деревянный клин, а когда обработка завершена, клинышки вынимают и возвращают на место после установки матрицы [10].

2. Изоляция рабочего поля. Данный этап не проводился, так как реставрация осуществлялась на модели.

3. Подбор матриц (рис.3,4).

Рис.3 Рис.4

4. Введение контурной матрицы, ее фиксация и расклинивание зубов.

Зуб 2.5 — для восстановления контактного пункта с медиальной стороны была введена секционная металлическая матрица для премоляров, зафиксирована деревянным клином. Полностью ввести клин не удалось, так как зубы в гипсовой модели не имеют физиологической подвижности (рис.5).

Зуб 2.6 — установлена контурная лавсановая матрица c интегрированным устройством натяжения (рис.6). Дополнительно она может фиксироваться светопроводящим клином.

Рис.5 Рис.6

5. Медикаментозная обработка полости с помощью 2% хлоргексидина биглюконата.

6. Адаптация матрицы к соседнему зубу.

7. Травление и нанесение aдгезивной системы.

Травление эмали — 30 секунд, дентина – 15 секунд. Смываем в течение 30 секунд. Высушиваем полость маленькой губкой во избежание пересушивания дентина [7].

Затем наносим 2 слоя адгезивной системы «Adper™ Single Bond 2». Осторожно продуваем мягкой струей воздуха в течение 5 секунд. Фотополимеризуем в течение 10 секунд [7].

8. Нанесение адаптивного слоя и создание придесневой стенки.

Зуб 2.5 – применение «активной» методики восстановления контактного пункта: первая порция жидкотекучего композита «Filtek™ Ultimate Flowable » (A2 Shade) слоем до 1,5 мм наносится на дно и стенки, кроме придесневой, и светоотверждается. Вторая – на придесневую стенку, не полимеризуется (рис.7). Сверху вносится небольшая порция композита «Filtek™ Ultimate» (A2 Body Shade) и распределяется штопфером по придесневой и боковым стенкам (рис.8), фотополимеризуется.

Рис.7 Рис.8

Зуб 2.6 – «пассивная» методика восстановления контактного пункта: жидкотекучий композит наносится на дно и стенки полости до 1,5 мм толщиной, полимeризуется (рис.9). Затем послойно восстанавливается придeсневая стенка обычным композитом; формируется контактный пункт (рис.10).

Рис.9 Рис.10

Важно: в обоих случаях во время полимeризации матрица «отжимается» инструментом к соседнему зубу для наилучшей адаптации материала (рис.11,12).

Рис.11 Рис.12

9. Послойная реставрация композитом.

Техника «слоеной» реставрации предусматривает комбинированное использование адгезивов светового отверждения V поколения, «традиционных» гибридных, жидких и конденсируемых композитов. При этом материалы сочетаются таким образом, чтобы максимально использовать все их свойства [4]. Особенностью данной методики является также то, что при качественном ее исполнении, микроподтекания в реставрации сводятся к минимуму [8].

10. Удаление клина и матрицы из межзубного промежутка.

11. Финишная полимеризация.

12. Окончательное контурирование реставрации.

13. Проверка краевого прилегания и качества контактного пункта.

С помощью флосса проверяем сформированный контактный пункт: флосс вводится с трудом, при его выведении из межзубного промежутка слышен «щелчок».

Выводы:

1. Контактный пункт — важное анатомическое образование, которое обеспечивает устойчивое положение зубов относительно друг друга и в зубной дуге; способствует равномерному распределению жевательного давления и предохраняет десневой сосочек от повреждений.

2. Проведенный социологический опрос на тему «Интердентальные предметы гигиены» показал, что только 60% опрошенных придерживаются адекватной гигиены межзубных промежутков, и вопрос о профилактике контактного кариеса по-прежнему остается актуальным.

3. Несмотря на такое разнообразие существующих на рынке инструментов и материалов для восстановления контактного пункта, наибольшую популярность получили:

• контурные матрицы (секционные металлические; лавсановые с фиксирующим устройством);

• клинья (деревянные и светопроводящие);

• СИЦ (при невозможности изоляции рабочего поля; плохой гигиене полости рта; низкой кариесрeзистентности или общесоматической патологии);

• жидкотекучие композиты и композиты обычной или пакуемой консистенции.

4. «Активная» и «пассивная» методики воссоздания контактного пункта с использованием жидкотекучего композита в качестве адаптивного слоя являются самыми распространенными.

5. При восстановлении контактного пункта в зубах 2.5, 2.6 были использованы вышеперечисленные материалы и методики. При правильном подборе и правильной установке они действительно помогают добиться отличного результата в различных клинических ситуациях.

Что такое кариес: основные характеристики заболевания

Для начала несколько слов о кариесе. Это заболевание характеризуется как медленно текущий патологический процесс, разрушающий твердые зубные ткани, — дентин. Зачастую он возникает вследствие чрезмерного распространения в ротовой полости кариесогенных микробов. Это основная причина, однако существуют и другие факторы, которые могут привести к развитию этой патологии. В их числе:

- нарушение работы слюнных желез;

- анатомические особенности челюсти;

- неправильное питание;

- генетическая предрасположенность;

- системные заболевания;

- слабый иммунитет.

Главным провоцирующим фактором, который повышает риск развития кариеса, является плохая гигиена ротовой полости. Чем хуже человек следит за зубами, чем реже он их чистит, тем чаще у него возникают кариозные поражения.

Проявляется болезнь в следующих симптомах:

- повышенная чувствительность зубов;

- появление белых и темных пятен на эмали;

- видимые разрушения: сколы, трещины;

- боль даже при отсутствии внешних раздражителей;

- неприятный запах изо рта.

Это общие признаки заболевания. Для каждой стадии патологического процесса характерна своя симптоматика. Классификация кариеса по Блэку позволяет по отдельным симптомам определить степень патологии. После этого врачу проще назначить лечение.