Вероятность возникновения

Нижнечелюстной нервный пучок является фрагментом тройничного нерва. Он обеспечивает чувствительность внутриротовых и лицевых тканей, отвечает за сокращение мышц лица и зубочелюстного аппарата. Пучок состоит из двигательных и чувствительных волокон и ядер.

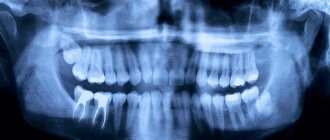

Нижний альвеолярный нерв (НАН) расположен в нижней челюсти и является одним из трех окончаний тройничного нерва. НАН граничит с корневой системой нижнечелюстной дуги. В связи с этим имеется высокий риск его повреждения при проведении стоматологического лечения.

Статистика повреждений нервов особенно высока в тот период, когда стоматологические операции проводились без применения современных технологий.

По последним данным частота случаев повреждения нерва при дентальной имплантации не превышает 3%. Из этого числа только 1,7% заканчиваются постоянной невропатией.

По мнению некоторых дантистов, указанные данные занижены, и процент повреждения НАН достигает 30%. В любом случае этому вопросу следует уделять достаточно внимания.

Анатомия

Многочисленные нервы глаза заняты обеспечением правильной работы органа зрения и защитой его от внешних воздействий. Кроме того, они делают возможной работу и вспомогательного аппарата глаза, осуществляя необходимое четкое регулирование всех заложенных функций.

Нервы глаза в видовом отношении делятся на несколько групп: чувствительные, двигательные, секреторные нервы.

Чувствительные нервы выполняют регулирование процессов обмена и защиту, предупреждая о каждом внешнем воздействии, к примеру, проникновению на роговицу инородных тел, либо о воспалительном процессе в глазу, например, иридоциклите. Основная роль в обеспечении чувствительности глаза принадлежит тройничному нерву.

Двигательные нервы делают возможными движения глазного яблока посредством напряжения глазодвигательных мышц, а также действия зрачковых сфинктера и дилататора. Кроме того, они изменяют ширину глазной щели. В своей работе, при обеспечении глубины и объема зрения, глазодвигательные мышцы контролируют глазодвигательный, отводящий и блоковый нервы. Лицевой нерв регулирует возможную ширину глазной щели. Нервные волокна, относящиеся к вегетативной нервной системе, контролируют мышцы зрачка.

Секреторные волокна входят в состав лицевого нерва и прежде всего, регулируют работу слезной железы.

Строение нервной системы глаза

Все нервы, задействованные в работе глаза, берут начало от нервных клеток головного мозга или нервных узлов. Нервная система обеспечивает работу мышц, тонус сосудов крови, скорость обменных процессов, чувствительность глаза, а также его вспомогательного аппарата.

Пять из двенадцати пар черепно-мозговых нервов, принимают участие в иннервации глаза, это: глазодвигательный, блоковый, отводящий, лицевой, а также тройничный нервы.

Нервные клетки головного мозга служат базисом для глазодвигательного нерва, который в свою очередь, имеет тесную связь с нервными клетками блокового и отводящего нервов, а также спинным мозгом, слуховым и лицевым нервом. За счет этого и происходит согласованная реакция глаз, вкупе с головой и туловищем на зрительные и слуховые раздражители, также как и на изменение положения тела.

Глазодвигательный нерв попадает в глазницу сквозь верхнюю глазничную щель, обеспечивая работу поднимающей верхнее веко мышцы, а также нижней, верхней, нижней косой и внутренней прямой мышц. Вместе с тем, глазодвигательный нерв включает веточки, обеспечивающие работу цилиарной мышцы, а также сфинктера зрачка.

Отводящий и блоковый нервы входят в глазницу таким же путем — сквозь верхнюю глазничную щель, их функция — иннервация верхней косой и наружной прямой мышц, соответственно.

В лицевой нерв входят не только двигательные волокна нервов, но и веточки, которые регулируют работу слезной железы. Он заставляет двигаться многочисленные мимических мышц лица, включая и круговую мышцу глаза.

Тройничный нерв включает вегетативные волокна, и является смешанным, он регулирует работу мышц, а также чувствительность. Соответствуя своему названию, тройничный нерв, разделяется на три крупные ветки:

- Первая ветка – глазной нерв. Он попадает в глазницу сквозь верхнюю глазничную щель и подразделяется на три основные нерва: носоресничный, лобный, слезный.

- Носослезный нерв локализуется в мышечной воронке, распадаясь на задние и передние решетчатые ветви, длинные цилиарные ветви, а также носовые. Кроме того, он отдает соединительную ветвь ресничному узлу глаза. Решетчатые нервы в составе носослезного нерва обеспечивают чувствительность клеточной составляющей решетчатого лабиринта, полости носа, кожи крыльев, а также кончика носа.

- Проходящие сквозь склерув зоне зрительного нервадлинные цилиарные нервы направляются в надсосудистое пространство в передний отрезок глаза, где совместно с короткими цилиарными, уходящими от ресничного узла нервами, формируют нервное сплетение цилиарного тела и окружающей области роговицы. Данное нервное сплетение отвечает за чувствительность и регуляцию процессов обмена в зоне переднего отрезка глаза. Вместе с тем, длинные цилиарные нервы включают в состав симпатические нервные волокна, которые отходят от нервного сплетения у внутренней сонной артерии, регулирующие работу дилататора зрачка.

Началом для коротких цилиарных нервов является ресничный узел, они проходят сквозь склеру, огибая зрительный нерв, и обеспечивают иннервацию сосудистой оболочки глаза. Ресничный или цилиарный нервный узел объединяет нервные клетки, участвующие в чувствительной (посредством носоресничного корешка), двигательной (за счет глазодвигательного корешка); вегетативной ( при помощи симпатических нервных волокон) иннервации глазного яблока. Располагается цилиарный узел под прямой наружной мышцей в 7 мм кзади от зоны глазного яблока, и контактирует со зрительным нервом. Длинные и короткие цилиарные нервы, в свою очередь, совместно регулируют работу зрачковых сфинктера и дилятатора; чувствительность роговицы, цилиарного тела, радужки; тонус кровеносных сосудов; обменные процессы глазного яблока. Подблоковый нерв — последняя ветвь носоресничного нерва, осуществляет чувствительную иннервацию дермы корня носа, внутренних углов век и небольшой области конъюнктивы.

- Лобный нерв, входя в глазницу, распадается на два отвода: надглазничный нерв и надблоковый, которые обеспечивают чувствительность кожи в средней области верхнего века и лобной зоне.

- Слезный нерв разделяется в глазнице на верхнюю ветвь и нижнюю. Верхняя ветвь делает возможной работу слезной железы, обеспечивает чувствительность конъюнктивы, а также кожи у наружного угла глаза и участка верхнего века. При соединении нижней ветви слезного нерва со скуловисочным нервом (его ветвью), обеспечивается чувствительность кожи в скуловой области.

- Вторая ветка – верхнечелюстной нерв. Он разделяется на два основных отвода – подглазничную ветвь и скуловую, что обеспечивает нервную регуляцию вспомогательных органов: середины нижнего века, верхней половины у слезоносового протока, нижней половины у слезного мешка, кожи лба, кожи скуловой области.

- Третья ветвь, отходящая от тройничного нерва, в иннервации глаза не участвует.

Методы диагностики заболеваний глазных нервов

- Внешний осмотр, определяющий ширину глазной щели и положение верхнего века.

- Инспекция возможности движений глазного яблока с проверкой работы глазодвигательных мышц.

- Измерение величины зрачка, включающее прямую и содружественную реакции зрачка на свет.

- Инспекция чувствительности кожи, согласно участкам иннервации соответствующими нервами.

- Пальпация на предмет болезненности точек выхода тройничного нерва.

Признаки заболеваний глазных нервов

- Синдром Маркуса-Гунна.

- Параличи и парезы глазодвигательных мышц.

- Синдром Горнера.

- Паралитическое косоглазие.

- Птозверхнего века.

- Нарушение функций слезных желез.

- Невралгия тройничного нерва.

Первые симптомы

Клинические признаки поражения нижнечелюстного нерва выражается в дискомфорте в области иннервации: зона ментального отверстия, нижняя губа, оболочка десен и щек до границ II моляра.

Патология выражается:

- Парестезией – изменение чувствительности (нет болезненных ощущений при уколе и т.д.).

- Дизестезией – изменение чувствительности, приносящее дискомфорт (боль, «мурашки»).

- Анестезией – утрата чувствительности в полном объеме.

При экстракции зубов мудрости чаще повреждается язычный нерв (до 2,1%). При имплантации повреждение этого нерва встречается реже и проявляется признаками:

- повышенное слюнотечение;

- дефекты речи;

- непроизвольное прикусывание языка;

- проблемы с глотанием;

- утрата или изменение вкуса;

- ощущение жжения языка;

- онемение слизистой оболочки языка и десен.

До 90% повреждений язычного нерва самостоятельно излечиваются через 7-10 недель после появления.

Классификация проявлений

По классификации Седдона повреждения тройничного нерва бывают нескольких видов:

- Невропраксия. Повреждения обратимого характера. Оболочка нервных волокон не страдает. Отсутствует дегенерация. Чувствительность возвращается через несколько недель после лечения.

- Аксонотмезис. Требует длительной терапии сроком до полугода. Происходит повреждение волокон, развивается дегенерация. Поражение обратимое.

- Невротмезис. Затрагиваются нервные структуры, волокна и соединительные оболочки. Образуются рубцы. Патологический процесс необратим. Требуется оперативное вмешательство.

По классификации ВОЗ выделяют пять категорий поражения НАН:

- компрессия или травматическое повреждение;

- отек;

- разрыв;

- окончательный разрыв;

- посттравматический фиброз.

Оценка сложности клинической ситуации

Для диагностики неврологических патологий проводятся два метода исследования:

- Механоцептивные. Регистрируют ответ тканей на механическое действие и стимуляцию.

- Двухточковое раздражение.

- Тест кисточкой.

- Ноцицептивный. Определяют восприятие боли.

- При помощи булавки.

- Температурный тест.

Определить дефицит вкуса можно при помощи ватного диска с сахаром или солью.

Исследования проводятся одновременно на пораженной и здоровой стороне челюстно-лицевого аппарата.

Симптоматика документируется. Зоны нейросенсорного дефицита измеряются с точностью до 1 мм.

Концепция терапии

Врачебные тактики при появлении боли и дискомфорта:

- Наблюдение за пациентом и отслеживание динамики состояния в течение определенного времени.

- Медикаментозная терапия. Применение обезболивающих препаратов, блокаторов водородной помпы, глюкокортикостероидов и других средств.

- Удаление или выкручивание стержня на несколько оборотов. Проводится в течение суток после вживления. Критический период лечения – три месяца. Именно в этот срок должно наступить улучшение.

- Проведение микрохирургической операции.

Не предусмотрено строгих протоколов лечения. Врач подбирает оптимальный вариант исходя из практического опыта и знаний.

Принято считать, что клинический результат от операции достигается только при ее проведении в течение года после имплантации.

Хирургическое лечение

Показания к проведению операции:

- Подтвержденное поражение нерва.

- Стойкое нарушение чувствительности в течение трех месяцев.

- Боль из-за защемления нерва.

Результат оперативного вмешательства зависит от определенных факторов:

- Срока прошедшего от повреждения до операции.

- Типа и выраженности проявлений.

- Особенностей кровоснабжения в патологической зоне.

- Правильного выбора и подготовки стержня.

- Общего состояния здоровья пациента.

- Возраста.

- Наличия зон натяжения.

- Опыта и практических навыков хирурга.

Ключевое значение имеет скорость постановки диагноза. Особенно при незначительных повреждениях. Позднее диагностирование грозит формированием туннельного синдрома.

Где находится тройничный нерв

|

|

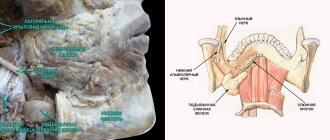

Ниже показано на фото где находится тройничный нерв у человека и его точки выхода в самых мельчайших подробностях.

Функции подглазничного нерва

Подглазничный нерв выполняет важные функции

Строение и расположение сети нервных окончаний и ответвлений подглазничного нерва определяет выполняемые им функции.

Каждая маленькая веточка участвует в обеспечении нервными окончаниями отдельного участка лица человека.

Все зубы в верхней челюсти снабжаются (иннервируются) ответвлениями подглазничного ствола: большие коренные зубы – с помощью задних верхних альвеолярных ветвей, малые – с помощью средних ветвей, резцы и клыки – с помощью передних ветвей.

От верхних альвеолярных нервных стволов отходят верхние десневые и зубные ветви, которые и иннервируют зубы. Передние верхние альвеолярные ветви частично участвуют в иннервации слизистой оболочки носа, а задние – слизистой гайморовой полости.

Остальные ответвления подглазничного нерва снабжают нервными окончаниями соответствующие отделы лица:

- Кожу носа – наружные носовые ветви.

- Слизистую носа – внутренние носовые ветви.

- Кожу нижнего века – нижние ветви век.

- Кожу и слизистую верхней губы – верхние губные ветви.

Подглазничный нерв, в отличие от тройничного, имеет только чувствительные корешки. Таким образом, иннервация зубов верхней челюсти, кожи и слизистой оболочки рта, носа позволяет человеку ощущать изменения температуры и влажности, прикосновения к этим поверхностям, частично – относительное взаимоположение отдельных частей лица.