Экзостозы челюсти – это новообразования, состоящие из костной ткани и захватывающие альвеолярный отросток, реже – области челюстей. Внешне выглядят как выступы, бугры, шипы, остроконечные гребни и гребни с тупыми концами. Экзостоз челюсти как правило не вызывает сильного дискомфорта его могут обнаружить случайным образом во время планового осмотра или во время подготовки к установке протеза.

Как правило, зачастую на верхних челюстях остеофит локализуется на поверхности альвеолярных отростков со стороны, примыкающей к слизистой оболочке щеки. Что касается нижней челюсти, там экзостоз зачастую обнаруживают со стороны языка в премолярной области, реже – рядом с молярами, клыками или резцами.

Экзостоз челюсти бывает локализован симметрично – рядом с малыми коренными нижними зубами. Встречается у 5-10% пациентов, у которых диагностируется частичная или полная адентия. Такие костные наросты называются «нижнечелюстные валики».

Общее представление

Классификации челюстей, не имеющих зубов, играют важную роль в стоматологической науке. Они позволяют специалистам придерживаться единой терминологии и особенностей определения имеющихся аномалий строения зубочелюстных рядов.

Благодаря общепринятым классификационным признакам, разработанным известными учеными и докторами медицинских наук, специалисты в области ортопедии имеют возможность точно составить план дальнейшего лечения и заранее определить, с какими проблемами можно столкнуться во время проведения терапевтических мероприятий.

Варианты и специфика классификаций беззубых челюстей

Адентия или отсутствие зубов на обеих челюстях – достаточно распространенная ситуация, которая может встречаться не только у пациентов преклонного возраста, но и у довольно молодых людей.

Такая патология требует незамедлительного устранения, как по причине отсутствия эстетики ротовой полости, так и вследствие возможности развития большого количества осложнений.

Однако для выбора верной тактики терапии специалисту необходимо правильно изучить особенности строения челюсти пациента с отсутствующими зубами, что значительно упрощается при использовании имеющихся в стоматологической практике классификаций беззубых челюстей.

Насколько опасны наросты на десне

Крупный нарост способен вызвать эрозии мягких тканей во рту

Из-за отсутствия боли, повышенной температуры, признаков воспаления пациенты считают экзостоз неопасной болезнью. Но наросты могут спровоцировать развитие осложнений.

- По мере увеличения остеофита языку не хватает места для маневра, возникают проблемы с произношением некоторых звуков, человек начинает присвистывать.

- Из-за натирания внутренней поверхности щеки о шип образуются эрозии, которые долго не заживают, флегмона, абсцессы.

- Некоторые остеофиты растут постоянно, достигают размеров куриного яйца.

- Нарушаются функции челюстного сустава.

- В запущенных случаях беспокоит постоянная ноющая боль в челюсти.

Острый костный выступ на верхней или нижней челюсти мешает протезированию, приводит к постоянному разрушению пломб. Если новообразование проходит вверх через хрящевые пластины, развивается хронический ринит и гайморит.

Специфических методов профилактики экзостоза нет. Людям, у которых были травмы челюсти, необходимо 2-3 раза в год посещать ортодонта. Нужно регулярно осматривать слизистые ротовой полости, проверять целостность и упругость десен. Следует не забывать о правилах ухода за зубами, пользоваться качественными зубными щетками и пастами.

Оттиски

Оттиск представляет собой обратный отпечаток поверхности мягких и твердых тканей ротовой полости, которые расположены в зоне протезного ложа.

Их выполнение способствует изготовлению диагностических и рабочих моделей, служащих основой для отливки протезных конструкций.

Существует несколько разновидностей оттисков.

Шредера классификация

Данная классификация – это дифференциация типов верхнечелюстных дуг, не имеющих зубов, различаемых в зависимости от атрофии альвеолярных отростков.

При установке протезов значительными оказываются то, насколько атрофированы отростки, а также состояние слизистой рта. В норме слизистая отличается однородной структурой, плотно зафиксирована на надкостнице, а, благодаря достаточному кровоснабжению, розовый цвет, на ней отсутствуют костные выступы. Подобное ее состояние характерно только при сохранившихся зубах.

Костное ложе атрофируются после удаления зуба. С течением времени она становится все более выраженной. На скорость процесса атрофии влияет также причина потери зуба.

Так, если адентия вызвана пародонтитом, то процессы атрофии происходят быстрее. В любом случае, они продолжаются в челюстных костях.

Установление протезов не остановит атрофию, поскольку для костной ткани нужно ощущение крепления к ней пародонтальных связок, а не сила сжатия, что исходит от протеза.

В беззубой полости слизистая образует уплотнения, порой настолько сильные, что становится возможным надкусывание пищи даже без зубов, формирование подобия пищевого комка.

Оценить состояние беззубых челюстей предлагалось посредством несколько классификаций. Подобное распределение позволяет врачу наметить план лечения, понять, с какими особенностями ему придется столкнуться, упрощают процесс профессионального общения врачей.

Благоприятным для протезирования состоянием считается такое состояние полости рта, при котором слизистая не имеет уплотнений, а костное ложе высокое, хорошо выраженное. В таком случае исключается риск смещения протеза по-горизонтали, не нарушается его клапанная система.

Атрофия может сопровождаться появлением на поверхности костного ложа подвижного гребня, образуемого слизистыми уплотнениями, который затрудняет протезирование, поскольку протез во время жевания и говорения смещается. Тогда края протеза неплотно прилегают к слизистой, между ними образуется щель.

Среди множества классификаций с целью оценки состояния верхнечелюстной дуги без зубов наиболее востребованной оказалась та, что предложена Шредером.

Анатомические признаки челюсти нижнего ряда сильно отличны от челюсти наверху. Изготовить и использовать протезы поэтому немного сложнее.

Типы челюсти беззубой по Шредеру

Шредер выделил 3 вида челюстей, не имеющих зубов:

1 тип отличается высоким альвеолярным отростком, имеющим равномерное покрытие слизистой; небо глубокое, со слабо выраженным (иногда отсутствующим) торусом, хорошо выделяющиеся бугры.

2 тип отличает атрофия костного ложа умеренного вида, проявляющиеся бугры верхней челюсти, небо, имеющее среднюю глубину при хорошо выраженном торусе.

3 тип подразумевает полную атрофию альвеолярного отростка (он отсутствует), сглаживание бугров, плоское небо в сочетании с широким торусом.

Второй тип является промежуточным между первым и третьим.

Оптимальным для ортопедических манипуляций является первый тип.

Дополнение к классификации

Дойником А. И. были произведены дополнения, и к уже имеющейся дифференциации было добавлено еще 2 типа:

4 тип отличает комбинация четко выраженного костного ложа во фронтальной зоне и его атрофия в боковой.

5 тип является прямо противоположным четвертому: в боковой зоне наблюдается хорошо выраженное ложе при атрофии во фронтальной зоне.

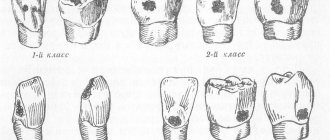

Форма альвеолярного отростка

Помимо типа беззубой поверхности при протезировании также важно знать, какую форму имеет костное ложе. Здесь выделяют следующие виды форм вестибулярных скатов:

- пологую, то есть дивергирующую;

- конвергирующую, имеющую навесы;

- отвесную.

Последняя разновидность, отвесная, наиболее оптимальна для установки протезов, поскольку обеспечивает присасывание протеза. Удается наложить протез, своими краями погружающийся в клапанную зону. Наиболее неподходящей считается пологая форма.

Помимо крутизны ската внимание должно обращаться также на рельефность альвеолярного отростка.

Большую трудность представляют собой костные выступы в зоне вестибулярного ската альвеолярных отростков, которые препятствуют формированию клапанной системы.

Особенно, если речь идет о двусторонних выступах, выходящих за пределы клапанной системы. В такой ситуации показано предварительное удаление костных выступов и последующее протезирование.

При осмотре, предваряющем протезирование, также обращают внимание на форму торуса и его размеры, а также угол наклона мягкого неба по отношению к глотке. Последний бывает пологим, крутым и средним.

Это интересно: Как восстанавливают зубы после повреждений?

Изменения слизистой

Атрофия костного ложа сопровождается изменением слизистой, что также следует принимать во внимание при протезировании. Природа слизистой неодинакова. Выделяют несколько типов слизистой, исходя из ее подвижности и податливости.

На подвижность оказывает влияние связь слизистой с мускулатурой. В области щек, слизистая расположена на мышцах и совершает движения в момент сокращения мышц, называется она активно-подвижной.

В той зоне, где под слизистой обнаруживается подслизистая ткань, а под ней – жировая ткань и железы, слизистую называют малоподвижной и отмечают хорошую податливость при надавливании. Сросшаяся с надкостницей, слизистая считается неподвижной.

По Келлеру

По мнению специалистов, нижняя челюсть вызывает больше сложностей при протезировании, чем верхняя. Это связано с ее анатомическими и физиологическими особенностями.

Для упрощения процесса восстановления элементов нижнего челюстного ряда была разработана классификация Келлера, которая предполагает возможность наличия у пациента одного из четырех типов челюсти:

- Первая разновидность нижнего зубного ряда предполагает незначительную атрофию и одинаковое сглаживание альвеолярных частей.

Это создает идеальную основу для фиксации протезной конструкции и предотвращает ее перемещение вперед и в различные стороны.Крепление складок слизистой оболочки и мышц находится в области основания альвеолярного участка.

Стоматологи отмечают, что данный вариант встречается у пациентов довольно редко, в основном, при одновременном вырывании зубов и замедленном протекании процесса истончения костной ткани.

- Вторая форма челюсти характеризуется равномерным и четко выраженным атрофическим процессом, протекающим в зоне альвеолярного участка.

Гребень незначительно выделяется на фоне дна ротовой полости, однако имеет довольно острую поверхность, что усложняет процедуру фиксации протеза.Мышцы в данном случае крепятся в области расположения альвеолярного гребня. Из-за особенностей анатомического строения челюсти, использование протеза часто вызывает болезненные ощущения и дискомфорт из-за возможности его смещения.

- Третий тип челюсти стоматологи выделяют у пациентов с ранней экстракцией боковых зубов. Его характеризует истончение альвеолярного отростка в зоне премоляров и моляров, при сохранении объема костной ткани в центральных отделах.

Протезирование при этом варианте классификации считается допустимым, так как в латеральных отделениях зубного ряда имеются ровные поверхности, подходящие для фиксации искусственных моляров.Помимо этого сохранение альвеолярного бугра в центральном отделе предотвращает соскальзывание искусственных зубов вперед при нагрузке во время жевания.

- Четвертая форма челюстей без зубов по классификации Келлера предполагает сильную атрофию альвеолярного участка в зоне фронтальных резцов.

При этом в боковых областях зубного ряда костная ткань сохраняется гораздо лучше. Фиксация протеза в данном случае не слишком надежна, поскольку конструкция может терять устойчивость и смещаться.

По мнению стоматологов, фиксация протеза на нижней челюсти допустима при каждом из вариантов классификации по Келлеру, однако при втором и четвертом типах зубного ряда она вызывает множество сложностей, связанных со строением полости рта.

По Оксману

Известный советский доктор медицинских наук И.М. Оксман преподнес собственный вариант классификации верхнего и нижнего челюстных рядов, на которых отсутствуют все зубы.

По его мнению, верхнюю зубную линию можно условно разделить на следующие типы:

- Первый тип предполагает присутствие высокого отростка альвеолы и бугров. Поверхность нёба в этом варианте ярко выражена, мышцы крепятся достаточно высоко.

- При втором типе уменьшение толщины кости происходит равномерно и выражено гораздо заметнее. Нёбо имеет меньшую глубину, нежели в предыдущем варианте, а оболочка слизистой поверхности крепится в центральном секторе альвеолярной части.

- Челюсть третьего типа имеет значительный показатель атрофии области альвеолы, которая протекает равномерно на всех ее участках. Нёбная поверхность выглядит плоской, а слизистая оболочка фиксируется на гребне.

- Четвертому типу соответствует неразмеренная атрофия альвеолярных участков верхней челюсти. Патологические признаки изменения зубного ряда захватывают предыдущие три типа.

Беззубая нижняя челюсть имеет 4 разновидности на основании стадии атрофии кости. Каждый из видов имеет характерные анатомические особенности:

- Первый тип. Альвеолярный отросток имеет большую высоту, складка слизистой оболочки и области крепления уздечек расположены низко.

- Второй тип. Изменение плотности ткани альвеолы протекает равномерно, имеет среднюю степень выраженности.

- Третий тип. Альвеолярная часть практически не выражена или совсем отсутствует. Сама челюсть зачастую деформирована.

- Четвертый тип. Истончение кости развивается скачкообразно на разных участках ряда в результате разрозненной во времени экстракции зубов.

По Дойникову

Она основывается на неравномерности атрофии. Дойников выделил 5 ее степеней:

- 1 – на нижней и верхней челюстях альвеолярные гребни хорошо выражены; их покрывает слегка податливая слизистая. Ее естественные складки несколько удалены от вершины отростка и альвеолярной части. Слизистая равномерно покрывает небо. Челюсти этого типа считаются удобными для протезирования, в том числе и при использовании изделий с металлическим базисом.

- 2 – средняя степень. Верхнечелюстные бугры умеренно выражены, глубина неба средняя. Небный торус (костное возвышение, утолщение небного шва) хорошо выражен.

- 3 – альвеолярная часть и отросток полностью отсутствуют, тело челюсти и верхнечелюстной бугор резко уменьшенные, торус широкий, небо плоское.

- 4 – альвеолярный гребень выражен в переднем отделе. В боковых участках отмечается значительная атрофия.

- 5 – в боковых отделах альвеолярный гребень выражен, в переднем участке наблюдается значительная атрофия.

Данная классификация считается наиболее удобной в практике врача-ортопеда, поскольку охватывает максимальное количество случаев, характеризует картину не только степени, но и локализации атрофии. Между тем практикующие специалисты используют в своей работе все известные классификации. Это позволяет максимально точно выбрать тактику протезирования.

Это интересно: Принцип обновления улыбки съемными винирами Snap on Smile

Классификация по Курляндскому

Существует также и тот случай, что разделяют челюсти по методу Курляндского. Он применил свою классификацию и по ряду уменьшения ткани костей, но еще и вследствие того, какие изменения произошли в месте, где мышцы прикреплены. Ученый выделил 5 видов атрофии нижней челюсти.

- В первом случае выделяются пациенты, у которых отросток выступает дальше места, где прикрепляются мышцы.

- Расположение альвеолярного отростка на одном и том же уровне совместно с местом прикрепления мышц.

- Атрофия частей, которые находятся ниже, чем места, где прикреплены мышцы.

- Костная ткань истончается там, где были жевательные зубы (в боковом участке).

- Поражение тканей мест, где присутствовали передние зубы.

Показания и противопоказания

Врач принимает решение о необходимости хирургического вмешательства при наличии следующих жалоб:

- Боль и дискомфорт.

- Стремительный рост шипа.

- Костный нарост после экстракции зуба мудрости.

- Образование эстетических изъянов на нижней или верхней челюсти.

- Необходимость проведения имплантации, протезирования.

- Вероятность малигнизации образования.

Шипы препятствуют проведению протезирования или имплантации. Протезные конструкции травмируют нарост, а импланты не способны прижиться в костной ткани из-за давления шипов.

Противопоказания к проведению операции бывают двух видов:

- Относительные – манипуляция проводится с повышенной осторожностью и контролем. К ним относятся: инфекционные заболеваний в острой стадии, заболевания сердца и сосудов, воспалительные процессы зубного ряда и слизистой оболочки рта, беременность.

- Абсолютные – запрещено проводить операцию. В перечень включены: новообразования, туберкулез, остеопороз, патологии свертываемости крови, болезни сердца, сосудов и эндокринной системы в стадии обострения.

Классификация беззубых челюстей

Классификация в известной степени определяет план лечения, содействует взаимоотношению врачей и облегчает записи в истории болезни, врач ясно представляет, с какими типичными трудностями он может встретиться. Ни одна из известных классификаций не претендует на исчерпывающую характеристику беззубых челюстей, поскольку между их крайними типами имеются переходные формы.

Шредер (1927) выделял три типа верхних беззубых челюстей.

Первый тип характеризуется хорошо сохранившимся альвеолярным отростком, хорошо выраженными буграми и высоким небным сводом. Переходная складка, места прикрепления мышц, складок слизистой оболочки расположены относительно высоко.

Этот тип беззубой верхней челюсти наиболее благоприятен для протезирования, поскольку имеются хорошо выраженные пункты анатомической ретенции (высокий свод неба, выраженные альвеолярный отросток и бугры верхней челюсти, высоко расположенные точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки, не препятствующие фиксации протеза).

При втором типе наблюдается средняя степень атрофии альвеолярного отростка. Последний и бугры верхней челюсти еще сохранены, небный свод четко выражен. Переходная складка расположена несколько ближе к вершине альвеолярного отростка, чем при первом типе. При резком сокращении мимических мышц может быть нарушена фиксация протеза.

Третий типбеззубой верхней челюсти характеризуется значительной атрофией: альвеолярные отростки и бугры отсутствуют, небо плоское. Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твердым небом.

При протезировании такой беззубой челюсти создаются большие трудности, поскольку при отсутствии альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти протез приобретает свободу для передних и боковых движений при разжевывании пищи, а низкое прикрепление уздечек и переходной складки способствует сбрасыванию протеза.

А.И. Дойников дополнил классификацию Шредера, добавив к ней:

Четвертый тип –хорошо выраженный альвеолярный отросток во фронтальном отделе и значительная атрофия в боковых отделах

Пятый тип – Выраженный альвеолярный отросток в боковых отделах и значительная атрофия во фронтальном отделе.

Келлер различал четыре типа беззубых нижних челюстей.

При первом типе альвеолярные части незначительно и равномерно атрофированы. Ровно округленный альвеолярный гребень является удобным основанием для протеза и ограничивает свободу движений его при смещении вперед и в сторону.

Точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки расположены у основания альвеолярной части. Данный тип челюсти встречается, если зубы удаляют одновременно и атрофия альвеолярного гребня происходит медленно.

Он наиболее удобен для протезирования, хотя наблюдается сравнительно редко.

Второй тип характеризуется выраженной, но равномерной атрофией альвеолярной части.

При этом альвеолярный гребень возвышается над дном полости, представляя собой в переднем отделе узкое, иногда даже острое, как нож, образование, малопригодное под основание для протеза. Места прикрепления мышц расположены почти на уровне гребня.

Этот тип нижней беззубой челюсти представляет большие трудности для протезирования и получения устойчивого функционального результата, поскольку отсутствуют условия для анатомической ретенции, а высокое расположение точек прикрепления мышц при их сокращении приводит к смещению протеза. Пользование протезом часто бывает болезненным из-за острого края челюстно-подъязычной линии, и протезирование в ряде случаев бывает успешным лишь после ее сглаживания.

Для третьего типа характерна выраженная атрофия альвеолярной части в боковых отделах при относительно сохранившемся альвеолярном гребне в переднем отделе. Такая беззубая челюсть оформляется при раннем удалении жевательных зубов.

Этот тип относительно благоприятен для протезирования, поскольку в боковых отделах между косой и челюстно-подъязычной линиями имеются плоские, почти вогнутые поверхности, свободные от точек прикрепления мышц, а наличие сохранившейся альвеолярной части в переднем отделе челюсти предохраняет протез от смещения в переднезаднем направлении.

При четвертом типеатрофия альвеолярной части наиболее выражена спереди при относительной сохранности ее в боковых отделах. Вследствие этого протез теряет опору в переднем отделе и соскальзывает вперед.

И.М.Оксман (1967) предложил единую классификацию для верхних и нижних беззубых челюстей.

Согласно его классификации, различают четыре типа верхних беззубых челюстей.

При первом типе наблюдаются высокая альвеолярная часть, высокие бугры верхней челюсти, выраженный свод неба и высокое расположение переходной складки и точек прикрепления уздечек.

Для второго типа характерны средневыраженная атрофия альвеолярного гребня и бугров верхней челюсти, менее глубокое небо и более низкое прикрепление подвижной слизистой оболочки.

Третий тип отличается значительной, но равномерной атрофией альвеолярного края, бугров, уплощением небного свода. Подвижная слизистая оболочка прикреплена на уровне вершины альвеолярной части.

Четвертый тип характеризуется неравномерной атрофией альвеолярного гребня, т.е. сочетает в себе различные признаки первого, второго и третьего типов.

Первый тип беззубой нижней челюсти характеризуется высоким альвеолярным гребнем, низким расположением переходной складки и точек прикрепления уздечек.

При втором типе наблюдается средне выраженная равномерная атрофия альвеолярной части.

Это интересно: Протезы Valplast – комфорт, естественность и функциональность

Для третьего типа характерно отсутствие альвеолярного края, иногда он представлен, но слабо. Возможна атрофия тела челюсти.

При четвертом типе отмечается неравномерная атрофия альвеолярной части, являющаяся следствием разновременного удаления зубов.

В.Ю. Курляндский предложил свою классификацию типов нижней челюсти.

Эта классификация учитывает как атрофию альвеолярного отростка, так и топографию и места прикрепления мышц:

Первый тип –альвеолярный отросток выступает над уровнем мест прикрепления мышц с внутренней и внешней сторон.

Второй тип –альвеолярный отросток и тело челюсти атрофированы до уровня мест прикрепления мышц с внутренней и внешней сторон.

Третий тип –атрофия тела челюсти проходит ниже уровня прикрепления мышц.

Четвертый тип –более выраженная атрофия в области жевательных зубов.

Пятый тип –более выраженная атрофия в области передних зубов.

Анатомический

Снимается при помощи стандартных оттискных ложек и большого количества стоматологического гипса. Имеет высокие края.

Функциональные пробы в данном случае не применяются, вследствие чего не учитывается состояние тканей, граничащих с протезным ложем.

Функциональный

Для изготовления этой разновидности оттиска применяется персональная ложка и специальные функциональные пробы, при помощи которых отражается подвижность складок слизистой.

Края оттиска несколько ниже, чем у предыдущего типа, а граница изготовленного протеза покрывает слизистую оболочку не более чем на 2 мм.

По мере давления на слизистую оболочку ротовой полости функциональные оттиски делятся на три разновидности:

- разгружающие – снимаются при помощи гипсовой массы с применением минимального давления на слизистую;

- компрессионные – применяют при высокой податливости слизистой, и выполняют под давлением при помощи силиконовой, гипсовой или термопластической массы;

- комбинированные – позволяют сжать участки слизистой с высокой податливостью, при этом, не перегружая области с низкой податливостью.

Разгружающий оттиск

С его помощью можно минимизировать давление на слизистую. Разгружающие оттиски снимаются с использованием гипса без давления.

На небной стороне индивидуальной ложки присутствует 2-3 отверстия. При надавливании излишки гипса вытекают через них. Так минимизируется давление на небо.

Компрессионный оттиск

Он используется при податливости слизистой. Его снимают с помощью термопластических, силиконовых и альгинатных материалов. Они вводятся в рот под давлением. В ряде случаев можно использовать и гипс. Однако в этом случае давление должно быть непрерывным. В ложке должны отсутствовать отверстия.

Функционально-присасывающийся оттиск

Он также снимается индивидуальной ложкой. Однако границы такого оттиска должны быть чуть больше и перекрывать на 1-2 мм нейтральную область. Оральный край верхней части должен находиться на 1-2 мм за линией «А».

Как избавиться от костного нароста во рту

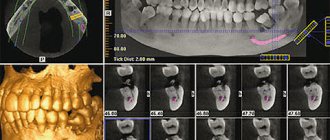

Перед удалением нароста проводится рентген челюсти

Костные шипы во рту справа или слева часто обнаруживают случайно при стоматологическом осмотре. Основной метод дифференциальной диагностики – рентген и изучение истории болезни.

Экзостоз челюсти в 50% случаев рассасывается самостоятельно. Это происходит при изменении рациона, устранения авитаминоза и нарушения солевого обмена в организме.

Если нарост на челюсти увеличивается, начинает болеть, мешает жевать и разговаривать, его удаляют хирургическим путем в клинике. Иссечение шипа проводят и перед протезированием. Противопоказания – нарушения в работе эндокринной системы, надпочечников, диабет, плохая свертываемость крови. Лекарственных и народных средств для удаления остеофитов не существует.

Операция несложная, проводят ее под местной анестезией. После обработки ротовой полости антисептиком делают небольшой разрез на десне, основание нароста отсекают лазером или перекусывают стоматологическими щипцами.

При помощи специальной насадки на бормашине сглаживают все острые углы на кости. Накладывают швы и ранозаживляющую мазь.

Лечение в домашних условиях

После удаления экзостоза необходимо соблюдать гигиену рта

Дальнейшее лечение проходит в домашних условиях. До полного затягивания ранки нужно обеспечить ротовой полости должный уход. Каждый день полоскать рот Мирамистином, Хлоргексидином или содовым раствором. Проводить процедуры в первый день после операции нельзя. Через сутки показаны пассивные полоскания – раствор набрать в рот, удерживать 5-7 минут без совершения активных действий. Перекись водорода и марганцовку для полоскания рта применять нельзя.

На разрез нужно накладывать ватные диски, пропитанные мазью Левомеколь или Солкосерил. Иногда врачи назначают антибиотики для предотвращения развития бактериальных инфекций. При нормальной работе иммунной системы продолжительность восстановительного периода – 7 дней.

Полоскать рот можно и народными средствами на основе трав с антисептическим и противовоспалительным действием:

- сбор из равных частей шалфея и мяты;

- смесь из мелиссы и коры дуба;

- душица и ромашка;

- крапива и береза;

- золотой ус;

- эвкалипт;

- сода и соль – по 1 ч. л растворить в 250 мл теплой воды.

Для приготовления любого травяного настоя залить 2 ч. л. сырья 200 мл воды комнатной температуры. Томить на водяной бане 20 минут. Процедить, использовать в теплом виде.

Для предотвращения расхождения швов в течение 2 недель после операции можно употреблять только мягкую протертую пищу, супы и бульоны. Исключить жесткие и вязкие продукты, горячие и холодные блюда, курение и алкоголь.

Форма альвеолярного отростка

Помимо типа беззубой поверхности при протезировании также важно знать, какую форму имеет костное ложе. Здесь выделяют следующие виды форм вестибулярных скатов:

- пологую, то есть дивергирующую;

- конвергирующую, имеющую навесы;

- отвесную.

Последняя разновидность, отвесная, наиболее оптимальна для установки протезов, поскольку обеспечивает присасывание протеза. Удается наложить протез, своими краями погружающийся в клапанную зону. Наиболее неподходящей считается пологая форма.

Помимо крутизны ската внимание должно обращаться также на рельефность альвеолярного отростка. Большую трудность представляют собой костные выступы в зоне вестибулярного ската альвеолярных отростков, которые препятствуют формированию клапанной системы. Особенно, если речь идет о двусторонних выступах, выходящих за пределы клапанной системы. В такой ситуации показано предварительное удаление костных выступов и последующее протезирование.

При осмотре, предваряющем протезирование, также обращают внимание на форму торуса и его размеры, а также угол наклона мягкого неба по отношению к глотке. Последний бывает пологим, крутым и средним.

Изменения слизистой

Атрофия костного ложа сопровождается изменением слизистой, что также следует принимать во внимание при протезировании. Природа слизистой неодинакова. Выделяют несколько типов слизистой, исходя из ее подвижности и податливости.

На подвижность оказывает влияние связь слизистой с мускулатурой. В области щек, слизистая расположена на мышцах и совершает движения в момент сокращения мышц, называется она активно-подвижной.

В той зоне, где под слизистой обнаруживается подслизистая ткань, а под ней – жировая ткань и железы, слизистую называют малоподвижной и отмечают хорошую податливость при надавливании. Сросшаяся с надкостницей, слизистая считается неподвижной.

Типы слизистой протезного ложа

Она характеризуется степенью податливости, чувствительности и подвижности. Существует три типа слизистой:

- Нормальная. Для нее характерна умеренная податливость, хорошее увлажнение. Слизистая имеет бледно-розовый цвет. Она считается наиболее благоприятной для установки протеза.

- Гипертрофированная. При прощупывании слизистая рыхлая, с большим содержанием промежуточного вещества. Отличается хорошим увлажнением. При слизистой такого типа нетрудно создать клапан, однако протез будет подвижен в связи с податливостью оболочки.

- Атрофированная. Такая слизистая отличается большой плотностью, белесоватым цветом. Оболочка сухая. Она считается самой неблагоприятной для постановки протеза. Слизистая, покрывающая верхнечелюстной альвеолярный отросток, соединяется с надкостницей неподвижно. Практически на всем своем протяжении она состоит из собственного слоя и плоского многослойного эпителия. На последнем в районе отростка присутствует роговой слой.

Плюсы и минусы оттисков

Некоторые специалисты высказываются против использования разгружающих оттисков. Такая позиция основывается на том, что все жевательное давление приходится на альвеолярный отросток. В этой связи начинается его атрофия.

Протезы, изготовленные по компрессионным оттискам, опираются на ткани буферных участков, как на подушки. При этом альвеолярный отросток остается ненагруженным. При жевании под давлением сосуды буферного участка опорожняются от крови. Протез оказывает давление и на буферные зоны, и на отросток. В результате последний не атрофируется.

Источники:

- https://spas-dent.ru/drugoe/klassifikatsiya-po-oksmanu-ortopediya.html

- https://estetikaplus29.ru/drugoe/klassifikatsii-bezzubyh-chelyustej-po-shrederu-kelleru-oksmanu-kurlyandskomu-i-dojnikovu.html

- https://www.vash-dentist.ru/protezirovanie/semnyie-p/klassifikatsiy-bezzubyih-chelyustey.html

- https://zubodont.ru/klassifikacija-bezzubyh-cheljustej/

- https://FB.ru/article/332400/osnovnyie-klassifikatsii-bezzubyih-chelyustey

- https://rsdent.ru/shredera-klassifikaciya

Диагностика

Дефект редко проявляется клиническими симптомами. Чаще всего наросты обнаруживаются в ходе диагностики другого заболевания. Врач ставит диагноз, основываясь на жалобах больного, результатах клинического осмотра, рентген-снимка. На ортопантомограмме или рентген-снимке шипы выглядят как не спаянное со слизистыми оболочками образование с четкими границами.

Этапы и методы лечения

Экзостоз кости челюсти лечится хирургическим путем. Предусмотрено два метода проведения манипуляции. Выбор методики обусловлен локализацией дефекта.

Удаление небного торуса:

- маленький линейный разрез;

- отслойка слизисто-надкостничного лоскута;

- иссечение нароста блоком или распиливание с целью извлечения кусочков;

- ревизия раны, возвращение лоскута десны и сшивание раны.

Процедура иссечение альвеолярных остеофитов подразумевает выполнение хирургом перечисленных выше действий. Различие заключается в технике выполнения разреза. Врач надрезает десну в форме трапеции.

Хирургическая процедура выполняется при помощи бора, лазера, пьезоножа. В процессе иссечения шипов врач снимает поверхностный слой расположенной рядом части надкостницы. Это необходимо, чтобы снизить риск повторного образования патологии. Если у пациента наблюдается дефицит костной ткани челюсти, хирург во время вмешательства формирует полость и помещает в нее костнопластический материал. Затем рана сшивается.

Осложнения

К возникновению послеоперационных осложнений приводит не соблюдение рекомендаций лечащего стоматолога. Есть риск расхождения швов из-за повреждения раны жесткой пищей и развитие воспалительного процесса вследствие игнорирования правил гигиены. При возникновении негативных явлений необходимо пойти на прием к лечащему врачу.

Профилактика

Предотвратить экзостоз нижней челюсти позволит соблюдение простых правил:

- ежедневная гигиена ротовой полости;

- своевременные клинические осмотры у стоматолога;

- избегание травм челюсти;

- лечение заболеваний зубов и десен на начальной стадии.

Уважаемые пациенты, доказано, что эффективна систематическая самодиагностика. Необходимо самостоятельно изучать ротовую полость на наличие патологических образований, пальпируя небо и поверхность челюстей.

Стоимость

Цена хирургического лечения обусловлена сложностью клинической ситуации, какого размера экзостоз верхней челюсти и методики операции. В большинстве стоматологий процедура выполняется «под ключ» и стоит около 3 000 рублей. В стоимость входит: анестезия, работа хирурга, расходные материалы и осмотры врача.