Консервативный (биологический) метод лечения пульпита (без удаления пульпы)

Биологический метод основан на свойствах пульпы, после исследования которых была доказана ее способность к восстановлению. Исходя из пластических возможностей пульпы, консервативный метод лечения пульпита ставит своей целью полное устранение воспаления в пульпе и возвращение ее биологической функции. Метод применяется на начальной фазе развития воспалительного процесса или при случайном раскрытии пульпы, лечение должно быть начато быстро, чтобы не допустить перехода воспаления в более тяжелую стадию.

Показания и противопоказания биологического метода

Консервативная методика показана в следующих случаях:

- Гиперемия пульпы – состояние, вызванное расширением просветов кровеносных сосудов пульпы. Сопровождается незначительным воспалением, повышенной чувствительностью к холодовым раздражителям. Гиперемия пульпы возникает при появлении глубоких кариозных полостей, во время обработки зуба под коронку, при несоблюдении технологии установки композитных пломб. Гиперемия – обратимый процесс, поэтому для ее лечения применяют только биологический метод.

- Случайное обнажение пульпы – может возникнуть при препарировании глубокой кариозной полости, а также как следствие травмы зуба. Консервативный метод в этом случае применяется, если из полости зуба нет длительных выделений крови; если после получения травмы зуба и обнажения пульпы прошло не более суток.

- Острый пульпит ограниченного характера – начальная стадия процесса, при которой сохраняется целостность стенок кровеносных сосудов пульпы.

Биологическое лечение пульпы выполняют при наличии таких дополнительных условий:

- Возраст пациента не старше 30 лет (бывают исключения). Нередко способ применяется для лечения постоянных зубов, у которых еще не сформированы корни.

- Подтвержденное рентгенологическим обследованием отсутствие изменений в периодонте.

- Отсутствуют признаки развития пародонтита.

Противопоказания к биологическому лечению пульпы:

- Значительное снижение электровозбудимости пульпы (показатели электровозбудимости различаются для однокорневых и многокорневых зубов, для разных возрастных категорий пациентов).

- Изменения в пародонте.

- Признаки изменений в периапикальных тканях.

- Использование зуба в качестве опоры под мостовидный протез.

- Кариозная полость расположена в зоне шейки или корня зуба.

Методика проведения биологического метода лечения пульпы

1. Способ непрямого покрытия пульпы – применяется при наличии тонкой прослойки здорового или частично декальцинированного дентина, который защищает пульпу от обнажения и травмирования. Лечение проводят в следующей последовательности:

- Местная анестезия.

- Удаление пораженных кариесом тканей.

- Наложение на оставшийся слой дентина лекарственной повязки на основе гидроксида кальция. В состав лечебных повязок могут входить антибактериальные средства, ферменты, витамины и глюкокортикоиды для того, чтобы ускорить ликвидацию воспаления и стимулировать регенерацию.

- Постановка временной пломбы.

- Через неделю – повторный визит. При отсутствии жалоб у пациента временную пломбу заменяют постоянной. Если болевые ощущения сохраняются, накладывают новую лечебную повязку на несколько дней, если боль и после этого не исчезает, показано хирургическое лечение пульпита. В некоторых случаях период между установкой временной и постоянной пломбы может составлять до 6 месяцев.

2. Способ прямого покрытия пульпы – применяется на случайно обнаженной пульпе. Лекарственная повязка накладывается непосредственно на обнаженную пульпу; под влиянием лекарственных средств восстанавливается ее пластическая функция – начинает образовываться дентин. Важный момент при наложении лечебной повязки – тщательное удаление тромба, образовавшегося при кровотечении во время обнажения пульпы. Если этого не сделать, тромб будет препятствовать контакту повязки с пульпой, что затруднит лечение.

Прогноз успешности лечения

Витальная пульпотомия является достаточно надежной процедурой, если стоит цель сохранить хотя бы часть пульпы функциональной. Однако, успешность такого лечения во многом зависит от способности стоматолога определить насколько глубоко зашел процесс инфицирования. Другими словами перед врачом стоит задача точно установить, затронул ли пульпит только коронковую часть или перешел и на корневую область пульпы. Часто стоматолог, владеющий клиническими методами исследования, может с уверенностью установить границы заражения только в 50-60% случаев. Таким образом, пульпотомия не может считаться абсолютно окончательным способом лечения. И в то же время, как метод временного лечения, пульпотомия все же уместна, тем более, что шансы на то, что пульпа останется жизнеспособной хотя бы частично, достаточно велики. В случае терапии пульпита у детей метод витальной пульпотомии является приоритетным, так как процесс формирования корня очень важен.

Дополнительные методы консервативного лечения пульпита

Как дополнение к биологическому методу лечения применяют физиотерапевтическое лечение. Показаны такие процедуры:

- Гелиево-неоновый лазер – его излучение обладает обезболивающим действием, способствует снижению отечности, уменьшению воспаления.

- Электрофорез – с помощью этого метода электротерапии в очаг воспаления вводятся анестетики.

- Ультразвуковая терапия – низкочастотный ультразвук стимулирует регенеративные процессы, ускоряет доставку лекарственных веществ в ткани.

После проведения лечения пульпита биологическим методом пациенты должны проходить электроодонтодиагностику с целью контроля состояния пульпы. Если показатели электровозбудимости пульпы после лечения не будут восстановлены и будет диагностирована гибель пульпы, проводится процедура депульпирования (удаления пульпы).

Девитальная пульпотомия

Метод девитальной пульпотомии применяют в случае пациентов пожилого возраста с уже заросшими корневыми каналами или если пациент страдает тяжелой соматической патологией. Для этого вскрывают пульпарную камеру, закладывают в отверстие препарат, который убивает пульпу. Затем отмершую пульпу удаляют вплоть до границы корневого канала. Накладывают средство, которое мумифицирует корневую часть, после этого кладут специальную прокладку и пломбируют отверстие в зубе. В таком случае пульпотомия проводится как барьерный метод для того, чтобы процесс воспаления не перешел на ткани периодонта.

Хирургические методы лечения пульпита

Витальная ампутация

Другое название процедуры – витальная пульпотомия. Методика заключается в проведении операции по частичному депульпированию, то есть удалению участка пульпы, подверженного воспалению. Удалению подлежит коронковая пульпа, при этом жизнеспособность корневой пульпы сохраняется. Этот метод важен при лечении пульпитов в многокорневых зубах с несформированными корнями.

Последовательность проведения пульпотомии:

- Обезболивание при помощи инъекционного введения местного анестетика.

- Удаление пораженных кариесом тканей.

- После этого вскрывается и раскрывается полость зуба, чтобы обеспечить доступ для проведения следующего этапа.

- Стоматолог проводит пульпотомию – удаляет коронковую часть пульпы.

- При возникновении кровотечения из пульпы его останавливают с помощью тампонов или гемостатической губки.

- На корневую часть пульпы накладывается лекарственная прокладка с гидроксидом кальция.

- Наложение изолирующей прокладки и установка временной пломбы.

- Через 1-4 недели – замена временной пломбы на постоянную (после подтверждения жизнеспособности пульпы методом электроодонтодиагностики).

Витальная экстирпация

Еще одно название процедуры – витальная пульпэктомия. В результате использования методики происходит полное удаление пульпы. Способ применяют при всех формах пульпита, а также после проведенной пульпотомии, когда воспалительный процесс продолжает развиваться в корневой части пульпы. Депульпирование методом витальной экстирпации проводится за одно посещение стоматологического кабинета.

Последовательность выполнения процедуры:

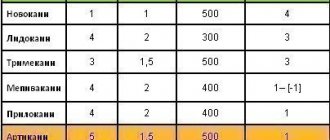

- Местное обезболивание. Обезболивание пульпы обеспечивается инфильтрационной, проводниковой, интралигаментарной анестезией, их сочетанием или реже — обезболиванием общим наркозом. Иногда прибегают к внутрипульпарной анестезии. Операция по полному удалению пульпы длится 1-1,5 ч, поэтому анестетики должны гарантированно обеспечивать анестезию на этот период.

- Препарирование. Препарирование кариозной полости (удаление патологически измененных тканей зуба – эмали и дентина), проводится для создания доступа к корневым каналам. Иными словами, стоматолог выполняет лечение кариеса

- Раскрытие полости зуба. При правильном раскрытии полость зуба должна сливаться с кариозной полостью, не образовывая на границе навесов или изгибов. Вскрытие и разработку полости проводят таким образом, чтобы ее стенки плавно переходили в стенки полости зуба;

- Пульпотомия. Ампутация коронковой части пульпы, подготавливается готовится доступ к устьям корневых каналов;

- Расширение устьев каналов. На этом этапе создаются условия для дальнейшего проведения эндодонтического лечения.

- Пульпэктомия. Удаляется корневая пульпа, для этого используется пульпоэкстрактор – эндодонтический инструмент, который вводится в корневой канал, при его повороте вокруг своей оси он сцепляется с пульпой и извлекается вместе с ней. Важно, чтобы в корневом канале не осталось частиц пульпы, так как это становится причиной инфицирования, развития остаточного пульпита и периодонтита.

- Исследование каналов. Проводится путем их зондирования корневыми иглами, дрильборами и буравами с ограничителями. Точные параметры канала при исследовании (рабочая длина канала) получают с применением апекслокатора и визиографа;

- Остановка кровотечения. Если во время проведения пульпэктомии возникает кровотечение, в корневой канал вводится турунда, пропитанная гемостатиком. Также кровотечение останавливают методом диатермокоагуляции – в корневой канал вводят иглу, которая является активным электродом, и воздействуют электрическим током с высокой частотой, большой силой и небольшим напряжением. В результате такого воздействия происходит свертывание крови, остановка кровотечения и некроз остатков пульпы.

- Механическая и медикаментозная обработка каналов. На этом этапе стоматолог должен полностью удалить из каналов остатки пульпы, инфицированные ткани, подготовить их к пломбированию путем придания им конусовидной формы. Кроме механической обработки каждого канала специальными инструментами, проводится медикаментозная обработка: канал промывается антисептическими растворами или же в него вводятся ватные турунды, пропитанные лекарственными веществами. Используются растворы: гипохлорита натрия, фурацилина, хлоргексидина, перекиси водорода.

- Высушивание корневых каналов проводят турундами, пропитанными спиртом и затем эфиром и воздухом;

- Пломбирование каналов, например, методом трехмерной обтурации с помощью жидкой гуттаперчи. Выполняется с помощью специальных пломбировочных материалов, к которым предъявляется множество требований: они должны не окрашивать со временем зуб, плотно прилегать к стенкам канала, быть рентгеноконтрастными, не иметь усадки, не вызывать раздражения окружающих тканей и многое другое. Пломбирование корневого канала является очень важным заключительным этапом, от качества заполнения канала зависит успех эндодонтического лечения. Пломбирование каналов проводят гуттаперчей – этот материал максимально соответствует требованиям к современным материалам для пломбировки корневых каналов, поэтому обеспечивает надежный результат лечения. Качество пломбирования каналов проверяется с помощью рентгенологического снимка – канал должен быть запломбирован полностью, без пустот.

- Установка временной пломбы.

- Установка постоянной пломбы. Проводится через несколько дней после установки временной пломбы. Из канала удаляются избытки каналозаполняющего материала, накладывают изолирующую прокладку, и постоянную пломбу.

Лечение пульпита в Дентал Мир проводится с использованием стоматологического микроскопа, который дает увеличенное изображение операционного поля, это улучшает качество обработки и пломбирования каналов.

Девитальная экстирпация

Раньше этот метод пациенты обозначали как «положить мышьяк». Методика предполагает удаление пульпы после того, как предварительно проведена ее девитализация (некротизация) с помощью наложения лекарственных препаратов. Девитальная экстирпация проводится, если невозможно провести депульпирование методом витальной пульпэктомии. При пульпите постоянных зубов с несформированными корнями этот метод не применяют.

Для девитализации пульпы применяют пасту мышьяковистой кислоты. В состав пасты включают также обезболивающие, антисептические и противовоспалительные средства, глюкокортикоиды и компоненты, замедляющие всасывание мышьяка в ткани, так как вещество является высокотоксичным для организма.

Мышьяковистую пасту накладывают после удаления размягченного дентина и вскрытия пульпы. На однокорневые зубы мышьяковая паста ставится на 24 ч, на многокорневые – на 48 ч.

Девитализирующее средство с менее токсичными свойствами – параформальдегидная паста. Она вызывает некроз пульпы в течение недели в однокорневых зубах, в многокорневых – в течение 10-14 дней.

Депульпирование методом девитальной пульпэктомии проводится за два посещения:

- После обработки кариозной полости на пульпу накладывается девитализирующая паста. Ставится временный пломбировочный материал.

- Временная пломбу удаляют, раскрывают полость зуба, удаляют пульпу. Далее полость промывают, высушивают, удаляют корневую пульпу, каналы обрабатывают лекарственными препаратами и пломбируют – также как и при витальной пульпэктомии, но без применения анестезии, так как после девитализации и гибели пульпы зуб становится нечувствительным к раздражителям.

Девитальная ампутация

Методика девитальной ампутации применяется при полной непроходимости каналов. После наложения девитализирующего состава удаляют некротизированную коронковую пульпу и проводят импрегнацию (пропитывание) корневой пульпы с помощью резорцин-формалиновой пасты или иными мумифицирующими составами. После 2-х-3-х-кратной пропитки корневая пульпа полимеризуется и не может подвергаться гниению.

Этот метод применяется в клинической практике редко и, как правило, у ослабленных пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, различные тяжелые операции. После удаления девитализированной коронковой пульпы проводят мумификацию корневой пульпы с помощью импрегнации резорцин-формалиновой или какой-либо из мумифицирующих паст.

Предотвратить развитие пульпита можно, если следить за состоянием полости рта, вовремя лечить кариес, так как чаще всего пульпит развивается как следствие глубоко зашедшего кариозного процесса. Обнаружить кариес на ранней стадии помогает профилактическое обследование у стоматолога, которое должно проводиться два раза в год.

Витальная пульпотомия

Обычно витальная пульпотомия проводится в отношении детей, так как корневая часть пульпы после процедуры продолжит расти и развиваться. Взрослым людям проводят консервативное лечение, предусматривающее удаление инфицированной пульпы целиком (даже если она еще жива) с последующим пломбированием корневого канала. Сохранять корневую часть пульпы в случае, когда рост корня уже окончен, считается нерациональным.

Стоит отметить, что данный вид лечения проводится не только на тех зубах, где коронковая и коренная части пульпы четко дифференцированы и имеют выраженную границу – это моляры и премоляры. В отношении тех зубов, где нет четкой точки перехода коронковой части в корневую, пульпотомия проводится по цементно-эмалевой границе.

О методе.

Девитальная экстирпация пульпы

это ее полное удаления после лишения жизнеспособности. Метод считается довольно надежным, так как предупреждает распространение инфекции и возникновение периодонтита. В том случае конечно, когда процедура выполнена качественно. Проводиться девитальная экстирпация в несколько этапов. Поэтому понадобиться 3 посещения кабинета стоматолога.