Лекция 6.2.»Моторная функция пищеварительного

тракта. Всасывание. Экскреция. Регуляция ЖКТ.»

и передвижение пищевых масс по желудочно-кишечному тракту.

Разновидности моторной функции пищеварительного тракта:

1.

Произвольная моторика

(акт жевания, дефекации).2.

Непроизвольные рефлекторные моторные механизмы

(механизмы открытия пилорического и илеоцекального сфинктеров, сфинктера Одди).3.

Автоматия желудочно-кишечного тракта

(моторика разных участков пищеварительной трубки).

Моторная функция ротовой полости

Представлена : сосанием, жеванием и глотанием.

Сосание.

Вид моторики, онтогенетически предшествующий жеванию. Наиболее выражен в грудном возрасте. Результат рефлекторного сокращения мышц рта и языка. Создается разрежение порядка 100-150 мм водного ст.

Жевание.

Является сложным физиологическим актом.Жевание — рефлекторный акт: Безусловно — рефлекторно (импульсы — от механо-, хемо- и терморецепторов — в центр жевания в продолговатом мозге).

Корковая регуляция (произвольный акт) — в корковый отдел вкусового анализатора.Только когда пища достигает достаточной консистенции (превратится в пищевой комок — обьемом- 5-15 см3), начинается акт глотания.

Глотание.

Сложный рефлекторный акт, Выделяют следующие фазы:

1. Ротовая (произвольная); 2. Глоточная (непроизвольная, быстрая); 3. Пищеводная (непроизвольная, медленная).

1-ая фаза

. Сформированный пищевой комок продвигается к корню языка, за передние дужки глоточного кольца (с этого момента начинается непроизвольный процесс).

2-ая фаза

. Раздражение с рецепторов мягкого неба и глотки приводит к возбуждению

глотательного центра

(продолговатый мозг). Координированное сокращение мышц языка и мускулатуры, поднимающей мягкое небо, перекрывает вход в полость носа и пищевой комок проталкивается в глотку. Гортань подтягивается к надгортаннику, который закрывает вход в гортань.

3-я фаза

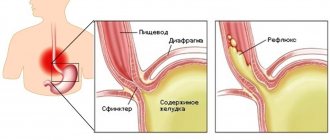

. Раздражение механорецепторов стимулирует перистальтику пищевода. Открывается

верхний пищеводный сфинктер

, что способствует дальнейшему продвижению пищевого комка в пищевод. Как только пищевой комок окажется в пищеводе, сфинктер вновь сокращается, препятствуя обратному продвижению пищи.

Центр глотания в продолговатом мозге через ретикулярную формацию связан с дыхательным центром иn.vagus

, поэтому при глотании регистрируется кратковременная остановка дыхания и учащение сердцебиений.

Пищеварение в ротовой полости. Ротовая полость — это передний начальный отдел пищеварительного аппарата. С помощью зубов, языка и мышц щек пища подвергается первоначальной механической переработке, а с помощью слюны — химической.

Слюна — пищеварительный сок слабощелочной реакции, вырабатываемый тремя парами слюнных желез (околоушными, подъязычными, подчелюстными) и поступающий в ротовую полость по протокам. Кроме того, слюна выделяется железами слизистой оболочки губ, щек и языка. Всего за сутки вырабатывается около 1 л слюны разной консистенции: густая слюна выделяется для переваривания жидкой пищи, жидкая — для сухой пищи. В слюне содержится фермент амилаза или птиалин, который расщепляет крахмал до мальтозы, фермент мальтозы, расщепляющий мальтозу до глюкозы, и фермент лизоцим, обладающий антимикробным действием.

Пища в ротовой полости находится сравнительно короткое время (10-25 с). Пищеварение во рту сводится в основном к образованию пищевого комка, подготовленного к проглатыванию. Химическое воздействие слюны на пищевые вещества в ротовой полости ничтожно из- за непродолжительного пребывания пищи. Действие ее продолжается в желудке до полного пропитывания пищевого комка кислым желудочным соком. Однако обработка пищи во рту имеет большое значение для дальнейшего хода пищеварительного процесса, так как акт еды — мощный рефлекторный возбудитель деятельности всех пищеварительных органов. Пищевой комок с помощью координированных движений языка и щек продвигается к глотке, где совершается акт глотания. Из полости рта пища поступает в пищевод.

Пищевод-мышечная трубка длиной 25-30 см, по которой благодаря сокращению мускулатуры пищевой комок передвигается к желудку за 1-9 с в зависимости от консистенции пищи.

Переваривание пищи в желудке. Желудок — самая широкая часть пищеварительного тракта — представляет собой полый орган, состоящий из входа, дна, тела и выхода. Входное и выходное отверстия закрываются мышечным валиком (жомом). Емкость желудка у взрослого человека составляет около 2 л, но может увеличиваться до 5 л. Внутренняя слизистая оболочка желудка собрана в складки, что увеличивает ее поверхность. В толще слизистой оболочки размещено до 25 000 000 желез, вырабатывающих желудочный сок и слизь. Желудочный сок представляет собой бесцветную жидкость кислой реакции, содержащую 0,4-0,5% соляной кислоты, которая активизирует ферменты желудочного сока и оказывает бактерицидное действие на микробы, попадающие в желудок с пищей. В состав желудочного сока входят ферменты: пепсин, химозин (сычужный фермент), липаза. Фермент пепсин расщепляет белки пищи на более простые вещества (пептоны и альбумозы), которые подвергаются дальнейшему перевариванию в тонких кишках. Химозин содержится в желудочном соке грудных детей, свертывая у них в желудочке белок молока. Липаза желудочного сока расщепляет только эмульгированные жиры (молока, майонеза) до глицерина и жирных кислот.

Желудочного сока у человека выделяется 1,5-2,5 л в сутки в зависимости от количества и состава пищи. Пища в желудке переваривается от 3 до 10 ч в зависимости от состава, объема, консистенции и способа ее обработки. Пища жирная, плотная находится в желудке дольше, чем жидкая, содержащая углеводы.

Механизм секреции желудочного сока — это сложный процесс, состоящий из двух фаз. Первая фаза желудочной секреции представляет собой условный и безусловный рефлекторный процесс, зависящий от внешнего вида, запаха и условий приема пищи. Этот желудочный сок великий русский ученый-физиолог И. П. Павлов назвал «аппетитным», или «запальным», от которого зависит дальнейший ход пищеварения. Вторая фаза желудочной секреции связана с химическими возбудителями пищи и называется нервно-химической. Механизм секреции желудочного сока зависит также от действия специфических гормонов пищеварительных органов. В желудке происходит частичное всасывание воды и минеральных солей. После переваривания в желудке пищевая кашица небольшими порциями поступает в начальный отдел тонких кишок — двенадцатиперстную кишку, где пищевая масса подвергается активному воздействию пищеварительных соков поджелудочной железы, печени и слизистой оболочки самой кишки.

Роль поджелудочной железы в процессе пищеварения. Поджелудочная железа-это пищеварительный орган, состоящий из клеток, образующих дольки, которые имеют выводные протоки, соединяющиеся в общий проток. По этому протоку пищеварительный сок поджелудочной железы поступает в двенадцатиперстную кишку (до 0,8 л в сутки). Пищеварительный сок поджелудочной железы представляет собой бесцветную прозрачную жидкость щелочной реакции. В его состав входят ферменты: трипсин, химотрипсин, липаза, амилаза, мальтоза. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки, пептоны, альбумозы, поступившие из желудка, до полипептидов. Липаза с помощью желчи расщепляет жиры пищи до глицерина и жирных кислот. Амилаза и мальтоза расщепляют крахмал до глюкозы. Кроме того, в поджелудочной железе есть специальные клетки (островки Лангерганса), вырабатывающие гормон инсулин, поступающий в кровь. Этот гормон регулирует углеводный обмен, способствуя усвоению сахара организмом. При отсутствии инсулина возникает заболевание сахарный диабет.

Роль печени в процессе пищеварения. Печень — крупная железа массой до 1,5-2 кг, состоящая из клеток, вырабатывающих желчь до 1 л в сутки. Желчь — жидкость светло-желтого цвета, слабощелочной реакции — активизирует фермент липазу поджелудочного и кишечного сока, эмульгирует жиры, способствует всасыванию жирных кислот, усиливает движение (перистальтику) кишок, подавляет гнилостные процессы в кишечнике. Желчь из печеночных протоков поступает в желчный пузырь — тонкостенный грушевидный мешок емкостью 60 мл. В процессе пищеварения желчь из желчного пузыря по протоку вытекает в двенадцатиперстную кишку. Кроме процесса пищеварения печень участвует в обмене веществ, кроветворении, задерживании и обезвреживании ядовитых веществ, поступивших в кровь в результате пищеварения.

Пищеварение в тонких кишках. Длина тонких кишок составляет 6-7 м. В них завершается процесс пищеварения благодаря соку поджелудочной железы, желчи и кишечному соку, выделяемому железами слизистой оболочки кишечника (до 2 л в сутки).

Кишечный сок представляет собой мутноватую жидкость щелочной реакции, в состав которой входят слизь и ферменты: полипептидазы и дипептидазы, расщепляющие полипептиды до аминокислот; липаза, гидролизующая жиры до глицерина и жирных кислот; амилаза и мальтоза, переваривающие крахмал до глюкозы; сахароза, расщепляющая сахарозу до глюкозы и фруктозы; лактоза, гидролизующая лактозу до глюкозы и галактозы.

Основным возбудителем секреторной деятельности кишечника являются химические вещества, содержащиеся в пище, желчь и сок поджелудочной железы.

В тонких кишках пищевая кашица (химус) перемешивается, распределяется тонким слоем по стенке, где происходит заключительный процесс пищеварения — всасывание продуктов расщепления пищевых веществ, а также витаминов, минеральных веществ, воды в кровь. Здесь водные растворы питательных веществ, образовавшихся в результате пищеварения, через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта проникают в кровеносные и лимфатические сосуды.

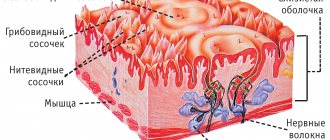

В стенках тонкого кишечника имеются специальные органы всасывания-ворсинки, которых насчитывается 18-40 шт. на 1 кв. мм. Питательные вещества всасываются через поверхностный слой ворсинок. Аминокислоты, глюкоза, вода, минеральные вещества, витамины, растворимые в воде, поступают в кровь. Глицерин и жирные кислоты в стенках ворсинок образуют капельки жира, свойственные человеческому организму, которые проникают в лимфу, а затем в кровь. Кровь, освободившись в печени от ядовитых веществ пищеварения, снабжает питательными веществами все ткани и органы.

Роль толстых кишок в процессе пищеварения. В толстые кишки поступают непереваренные остатки пищи. Незначительное количество желез толстого кишечника выделяет малоактивный пищеварительный сок, который частично продолжает переваривание пищевых веществ. В толстых кишках содержится большое количество бактерий, вызывающих брожение остатков углеводов, гниение остатков белка и частичное расщепление клетчатки. При этом образуется ряд вредных для организма ядовитых веществ (индол, скатол, фенол, крезол), которые всасываются в кровь, а затем обезвреживаются в печени.

Состав бактерий толстых кишок зависит от состава поступающей пищи. Так, молочно-растительная пища создает благоприятные условия для развития молочнокислых бактерий, а пища, богатая белком, способствует развитию гнилостных микробов. В толстых кишках происходит всасывание в кровь основной массы воды, в результате чего содержимое кишечника уплотняется и перемещается к выходу. Удаление каловых масс из организма осуществляется через прямую кишку и называется дефекацией.

Моторная функция пищевода

Движение по пищеводу — обусловлено рядом факторов: а)перепадом давлений — с 45 мм рт. ст. в полости глотки до 30 мм рт. ст. в пищеводе; б) перистальтическими сокращениями; в) более низким тонусом мышц грудного отдела позвоночника по сравнению с шейным; г) силой тяжести пищевого комка (но пищу, вследствие первых трех факторов, можно проглотить и стоя на голове). Раздражение механорецепторов пищевода стимулирует его моторику. Движение пищевого комка по пищеводу осуществляется за счет его перистальтических сокращений. Следовательно, моторика пищевода представлена лишь перистальтикой. Перистальтика — это распространение вдоль пищеварительной трубки волны сокращений кольцевой и продольной мускулатуры. Скорость распространения перистальтической волны — 2-5 см/сек. Плотная пища доходит до желудка за 3-9 сек, жидкая — за 1-2 сек.

Что может вызвать перебои в работе ЖКТ?

Общее самочувствие человека во многом зависит от работы его желудочно-кишечного тракта

, нарушать эту работу могут различные заболевания желудка и желчного пузыря, но навредить себе может и сам человек. Частыми “рукотворными” причинами

нарушений в работе желудка

становятся:

- курение и злоупотребление алкоголем;

- несбалансированные диеты;

- пищевые отравления, вызванные некачественной едой.

Нужно помнить, что пищеварение

— это сложный многоэтапный процесс, поэтому важно, чтобы он не нарушался ни на одном из этапов, от полости рта до прямой кишки. Желудочно-кишечный тракт обеспечивает расщепление пищи до простейших соединений, которые организм в дальнейшем использует для построения новых тканей и для получения энергии, без этого развитие и жизнедеятельность организма невозможны.

Пища — источник энергии и строительного материала

Для поддержания своей жизнедеятельности человек должен употреблять пищу. Пищевые продукты содержат все необходимые для жизни вещества: воду, минеральные соли и органические соединения. Белки, жиры и углеводы синтезируются растениями из неорганических веществ с помощью солнечной энергии. Животные строят своё тело из питательных веществ растительного или животного происхождения.

Питательные вещества, поступающие в организм с пищей, — это строительный материал и одновременно источник энергии. При распаде и окислении белков, жиров и углеводов выделяется разное, но постоянное для каждого вещества количество энергии, характеризующее их энергетическую ценность.

Пищеварение

Попав в организм, пищевые продукты подвергаются механическим изменениям — измельчаются, смачиваются, расщепляются на более простые соединения, растворяются в воде и всасываются. Совокупность процессов, в результате которых питательные вещества из окружающей среды переходят в кровь, называется пищеварением.

Огромное значение в процессе пищеварения играют ферменты — биологически активные белковые вещества, которые катализируют (ускоряют) химические реакции. В процессах пищеварения они катализируют реакции гидролитического расщепления питательных веществ, но сами при этом не изменяются.

Основные свойства ферментов:

- специфичность действия — каждый фермент расщепляет питательные вещества только определённой группы (белки, жиры или углеводы) и не расщепляет другие;

- действуют только в определённой химической среде — одни в щелочной, другие в кислой;

- наиболее активно ферменты действуют при температуре тела, а при температуре 70–100ºС они разрушаются;

- небольшое количество фермента может расщепить большую массу органического вещества.

Всасывание питательных веществ

Чтобы образовавшиеся в результате расщепления аминокислоты, простые сахара, жирные кислоты и глицерин были использованы организмом, они должны всосаться. В ротовой полости и пищеводе эти вещества практически не всасываются. В желудке всасываются в незначительном количестве вода, глюкоза и соли; в толстых кишках — вода и некоторые соли. Основные процессы всасывания питательных веществ происходят в тонком кишечнике, достаточно хорошо приспособленном для осуществления этой функции. В процессе всасывания активную роль играет слизистая оболочка тонкой кишки. Она имеет большое количество ворсинок и микроворсинок, которые увеличивают всасывающую поверхность кишечника. В стенках ворсинок имеются гладкие мышечные волокна, а внутри их находятся кровеносные и лимфатические сосуды.

Ворсинки принимают участие в процессах всасывания питательных веществ. Сокращаясь, они способствуют оттоку крови и лимфы, насыщенных питательными веществами. При расслаблении ворсинок в их сосуды вновь поступает жидкость из полости кишечника. Продукты расщепления белков и углеводов всасываются непосредственно в кровь, а основная масса переваренных жиров — в лимфу.