Вовлечение фуркации, тактика ведения (конспект-перевод Periobasics Nitin Saroch)

Вовлечение фуркации при заболеваниях пародонта всегда ухудшает прогноз зуба. Доступ в эту зону сложен как для пациента, так и для доктора, именно поэтому лечение таких поражений всегда трудная задача. Лечебные опции в этой ситуации варьируются от тщательного снятия назубных отложений до регенеративных процедур и при прогрессировании поражения – удаления зуба

Этиология:

1. Воспаление бактериальной природы (может оказывать влияние расположение так называемого выступа эмали, его рекомендовано сошлифовывать при проведении открытых манипуляций)

2. Рецессии вследствие агрессивной гигиены

3. Окклюзионная травма (первичная окклюзионная травма может приводить к повреждению альвеолярной кости, цемента и периодонтальной связки, но не вызывает потерю прикрепления. Однако в комбинации с воспалением окклюзионная травма приводит к более быстрой потере прикрепления.

Считается что моляры чаще находятся в ситуации травматической окклюзии. В случаях вовлечения фуркации с кратерообразными или угловыми вертикальными дефектами кости, особенно в области одного из двух корней зуба, одним из этиологических факторов является окклюзионная травма.

)

4. Эндодонтические поражения (большое количество моляров имеют дополнительные каналы в области фуркации, при деструкции кости в таких ситуациях, связанных с эндопатологией, после эндодонтического лечения происходит полное восстановление кости.

Когда происходит аккумуляция налета в области фуркации в дополнение к эндопатологии – поражение носит название эндо-периопоражения.

Если вовлечение фуркации обнаружено у девитального зуба, сначала проводится эндолечение, а затем через 3-4 недели оценка зоны фуркации, должно наблюдаться клиническое разрешение воспаления в этой зоне, но полное восстановление тканей занимает 6 и более месяцев)

5. Перелом корня

6. Ятрогенные причины (реставрации с нависающими краями способствуют аккумуляции налета. Доказано, что моляры с реставрациями имеет более частые проблемы с вовлечением фуркации)

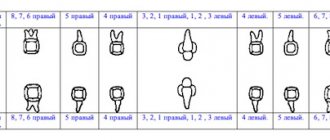

Наиболее часто поражаются фуркации в области первых моляров верхней (чаще) и нижней челюсти. В области моляров нижней челюсти чаще поражается щечная фуркация, в области моляров верхней челюсти щечная, затем медиальнонебная и дистальнонебная.

Прогноз зуба зависит от большого количества факторов: анатомии фуркации, ее линейных параметров, расхождения корней, соотношения коронка-корень, окклюзионных взаимоотношений, подвижности зуба, возможности поддержания гигиены пациентом, типом и уровнем потери кости.

Классификация поражений фуркации (Hamp et al. 1975):

1 степень: раннее вовлечение, не более чем на 1\3 ширины зуба, парозонд проникает не более чем на 3 мм

2 степень: вовлечение более чем на 1\3 ширины зуба, но не на всю ширирну, зонд проникает более чем на 3 мм, но не насквозь+

3 степень: тотальная потеря кости на всю ширину зуба, зонд проникает насквозь

Уже упоминалось, что зона фуркации имеет довольно сложную анатомию для рутинного снятия назубных отложений.

Лечение зубов с вовлечением фуркации 1 степени:

Поддержание пациентом адекватной гигиены и регулярные визиты для поддерживающего пародонтологического лечения – одни из основных факторов успеха.

Должна быть проведена очистка зоны фуркации закрытым или открытым способом, проводится одонтопластика и\или пластика фуркации. Также возможно проведение пластической пародонтальной хирургии для закрытия зоны фуркации (например, корональносмещенным лоскутом).

Лечение зубов с вовлечением фуркации 2 степени

Могут применяться как резективные, так и регенеративные процедуры. Открытое или закрытое снятие назубных отложений без модификации зоны фуркации было признано не самым эффективным способом лечения.

НТР (комбинация с костным графтом) является довольно эффективным методом лечения таких поражений и показало большую эффективность, чем только открытое снятие назубных отложений. Однако самостоятельное восстановление костных дефектов также возможно.

НТР в комбинации с эмалево-матричными протеинами и факторами роста – новая опция в лечении. Возможно проведение тоннелирования, однако это повышает риск развития кариеса корня впоследствии.

Лечение зубов с вовлечением фуркации 3 степени

Тоннелирование, сепарация корней, премоляризация, гемисекция и ампутация корней. К сожалениею НТР при таких дефектах не показала желаемых результатов и является непрогнозируемым способом лечения.

Домашняя гигиена должна выполняться пациентом с использованием ершиков для интерпроксимальных фуркаций и монопучковой щетки для щечной и язычной фуркации, после проведения тоннелирования также должен быть подобран оптимальный ершик. Пациенты с зубами с вовлеченной фуркацией приглашаются на поддерживающее лечение раз в 1-3 месяца.

Таким образом возможно лечение и поддержание зубов с вовлечением фуркаций. Прогноз зависит от многих факторов: связанных с пациентом, врачом и зубом. Начальные поражения фуркации лечатся контролем налета, снятием назубных отложений и полировкой поверхности корня. 2 и 3 степень вовлечения фуркации требует хирургических манипуляций. НТР показала хорошие результаты при дефектах 2 степени.

Источник: //belkl.ru/info/vovlechenie-furkatsii-taktika-vedeniya-konspekt-perevod-periobasics-nitin-saroch/theme/articles

Дефекты фуркаций: современные подходы к лечению

В нескольких исследованиях оценивался долгосрочный прогноз многокорневых зубов с вовлечением фуркации, которые лечились в соответствии с принципами, описанными в этой главе. В 5‐летнем исследовании Hamp и др. (1975) наблюдали исход лечения 175 зубов с различной степенью вовлечения фуркации у 100 пациентов. Из 175 зубов 32 (18%) были обработаны только SRP, 49 (28%) были подвергнуты, в дополнение к SRP, фуркационной пластике, которая включала одонто‐ и/или остеопластику. В 87 зубах (50%) была проведена резекция корня, а в 17 зубах (4%) был проведено туннельное препарирование. По завершении активной фазы терапии пациенты были включены в программу поддерживающей терапии, которая включала повторный визит каждые 3-6 месяцев. Результаты оценки зубного налета и гингивита сразу после лечения и один раз в год во время лечения показали, что гигиена полости рта пациентов была высокого качества. Ни один из пролеченных зубов не был удален в течение 5 лет исследования. За период наблюдения кариозные поражения были обнаружены на 12 поверхностях 32 зубов, обработанных SRP, на трех поверхностях 49 зубов, подвергнутых фуркационной пластике, на пяти поверхностях 78 после резекции корней и на четырех поверхностях семи зубов, где было проведено туннельное препарирование. Результаты этого исследования были в основном подтверждены в другом исследовании (Hamp и др.1992). В этом 7‐летнем исследовании авторы наблюдали за 100 пациентами с 182 зубами с поражениями фуркации. Из 182 зубов с поражением фуркации, 57 были обработаны только SRP, 101‐ проведена фуркационная пластика, и 24 были подвергнуты резекции корней или гемисекции. Туннельное препарирование не проводилось. После активной фазы терапии пациенты были включены в тщательную программу поддерживающей терапии, включающую повторные визиты один раз в 3-6 месяцев. В ходе исследования >85% фуркаций, обработанных только SRP или в сочетании с фуркационной пластикой, сохраняли стабильньность или проявляли признаки улучшения. Только один зуб и один мезиальный корень нижнечелюстного моляра были удалены среди зубов после резекции корней или гемисекции. Carnevale и др. (1998), в 10‐летнем проспективном контролируемом клиническом исследовании, продемонстрировали 93% сохранения резецированных зубов с поражением фуркации корня и 99% выживаемости зубов, не связанных с фуркацией. Совсем недавно Svärdström (2001) представил результаты ретроспективного анализа факторов, влияющих на процесс принятия решений относительно лечения для 1313 моляров с вовлечением фуркации у 222 пациентов, и исход лечения был получен через 8-12 лет (в среднем 9,5 лет) регулярного наблюдения за больными. Были включены следующие варианты лечения: удаление зуба, отделение корня / резекция и поддержание зуба с нехирургическим / хирургически выполненным SRP с фуркационной пластикой или без нее. Из 13 моляров с поражением фуркации, 366 (28%) были удалены во время активной фазы терапии. На решение об удалении зуба в первую очередь повлияли такие факторы, как подвижность зуба, положение зуба, отсутствие окклюзионного антагонизма, степень вовлечения фуркации, глубина зондирования и количество оставшейся периодонтальной поддержки. Из 685 моляров с вовлечением фуркации и 160 пациентов, которые были доступны для последующего обследования через 8-12 лет после лечения, в 47 зубах была проведена резекция корней, а 638 зубов считались пригодными к восстановлению после нехирургической или консервативной хирургической терапии. Установлено, что наиболее сильное влияние на решение о проведении резекции корня оказывает степень вовлечения фуркации (классы II и III). Положение зуба, глубина зондирования и подвижность зуба также были факторами статистической значимости. Автор указал, что другие факторы, такие как эндодонтические условия, анатомия корней и общая стратегия лечения, также могут влиять на выбор метода лечения. Долгосрочный исход плана лечения, принятого для поражений фуркаций в области моляров показал благоприятную выживаемость как для резективных (89%), так и для нерезективных (96%) вариантов терапии у пациентов, включенных в надлежащую программу поддерживающей терапии. Из 47 отделенных от корней/резецированных зубов только пять (11%) были удалены в течение 9,5 лет наблюдения. Из 638 моляров, которые первоначально считались пригодными для лечения нерезективным методом, 21 (3,5%) был удален, а три-резецированы. Недавно Huynh-Ba и др. (2009) опубликовал систематический обзор статей, сообщающих о результатах различных методов лечения пародонтита у многокорневых зубов с вовлечением фуркации различной степени. Авторы отобрали 22 публикации, в которых можно было определить как выживаемость, так и частоту осложнений в зубах с поражением фуркации после среднего периода наблюдения не менее 5 лет после активной пародонтальной терапии. Описанные методы лечения варьировались от нехирургической и хирургической обработки, подготовки фуркационного туннеля, гемисекции, резекции корня и регенеративных процедур. Были представлены следующие показатели выживаемости зубов: ● Безоперационная фуркационная терапия: 90,7-100% в конце периода наблюдения 5-12 лет. Выживаемость зубов в молярах с дефектами фуркации I класса (74% проанализированных зубов в начале исследования) составила 99-100%, в молярах с дефектами фуркации II класса– 95%, а в дефектах фуркации III класса-25%. ● Хирургическая фуркационная терапия (т. е. лоскутная операция с резекцией кости или без нее, гингивэктомия/гингивопластика, но не включая фуркационную одонтопластику): 43,1–96% при окончании периода наблюдения 5-53 года. ● Туннельное препарирование: 42,9-92,9% после 5-8 лет наблюдения. Кариозные поражения были указаны как осложнение. ● Хирургическая резекционная терапия (т. е. резекция корня или отделение корня): 62-100% после периода наблюдения 5-13 лет. Сообщалось, что осложнениями были в основном переломы корней и неудачное эндодонтическое лечение. ● Хирургическая регенеративная терапия (т. е. GTR, костные трансплантаты): 62-100% через 5-12 лет. Однако, несмотря на горизонтальное уменьшение глубины фуркации в большинстве случаев после лечения, полное закрытие фуркации не было закономерной находкой, особенно при серьезных поражениях в нижнечелюстных и верхнечелюстных молярах.

Принципы лечения фуркационных дефектов

Терапевтическое лечение пародонтита на участке фуркации вызывает большие трудности из-за сложного доступа к данным структурам. При вовлечении в патологический процесс участок фуркации, прогноз сохранения зуба резко ухудшается.

Методы лечения фуркаций:

– консервативные (механическая обработка инфицированной поверхности корня)

– резекционные:

1) гемисекция

– удаление одного корня при одновременном удалении соответствующих тканей коронки, чаще используется при поражении моляров нижней челюсти.

2) ампутация корня

– удаление одного или нескольких корней при значительном сохранении тканей коронки, чаще используется при поражении моляров верхней челюсти.

Показания к гемисекции и ампутации корня:

– моляры верхней и нижней челюстей,

– фуркационный дефект 11— III класса, осложненный одностенным вертикальным дефектом,

– резорбция альвеолярной кости более 2/3 длины корня,

– неэффективное эндодонтическое лечение, в области верхушки корня очаг воспалительной деструкции.

Способ выполнения;

- активное полоскание полости рта антисептическим раствором;

- проведение местной анестезии;

- нанесение разрезов для формирования трапециевидного лоскута как при выполнении лоскутной операции;

- отслаивание слизисто-надкостничного лоскута;

- фиссурным бором провести разделение коронки зуба до области фуркации так, чтобы контуры разделенных корней не имели нависающих краев, сгладить острые края распила;

- для удаления корняотсечь бором его коронковую часть; удалить шаровидным бором часть альвеолы для получения доступа к корню, узким угловым элеватором вывихнуть корень из лунки

- провести удаление поддесневого зубного камня кюретами; сгладить все неровности на поверхности сохраненных корней зубов; удалить грануляционную ткань;

- шаровидным бором на малых оборотах при постоянном орошении раны физиологическим раствором сгладить костные выступы вокруг разделенных корней;

- каждый этап завершать обильным орошением раны антисептическим раствором;

10) уложить слизисто-надкостничный лоскут на место;

11) фиксировать лоскут узловым швом вокруг корней зубов и по линии вертикальных разрезов.

Послеоперационный уход;

местно накожные покровы

сухой холод в течение 1—2 часов после операции по 10—15 минут с такими же интервалами .

В течение недели: исключить чистку зубов щеткой на участке операции; ротовые ванны антисептическим раствором 2 раза вдень по 3—5 мин. Исключить физические нагрузки на 3 дня, удаление швов на 7—10 сутки.

Критерии эффективности:

В ходе операции: последовательное выполнение этапов операции.

Первый день после операции: болевые ощущения отсутствуют или незначительные; пациент выполняет все рекомендации врача, возможно появление коллатерального отека мягких тканей, который может нарастать в течение 3 дней.

Через неделю: боль отсутствует, швы сохранены, слизистая оболочка в области операции может иметь признаки слабого отека, сохраняется незначительная гиперемия по линии шва; поверхности зубов свободны от микробного налета.

Через месяц: десна бледно-розовая, карман отсутствует.

Способ выполнения ампутации:

При выполнении ампутации корня проводят такие же манипуляции как при гемисекции. Отличие состоит в том, что при ампутации не проводят разделение коронки зуба, а приступают к отсечению удаляемого корня сразу после удаления поддесневого зубного камня и грануляционной ткани.

3) Премоляризация

(рассечение коронок моляров нижней челюсти)

Показания:

- поражение фуркации 2 или 3 степени моляров нижней челюсти.

- большой угол дивергенции корней

После эндодонтического лечения коронку разделяют пополам в вестибуло-оральном направлении с помощью алмазного бора. В дальнейшем на оба корня изготавливают вкладки и коронки.

4) Туннелирование

(операционное увеличение участка фуркации с целью создания условий для адекватной гигиены)

Показания:

– поражение фуркации 2 или 3 степени моляров нижней челюсти

– большой угол дивергенции корней

– налажено сотрудничество с пациентом

Способ выполнения;

1) активное полоскание полости рта антисептическим раствором;

2) проведение местной анестезии;

3) нанесение разрезов для формирования трапециевидного лоскута как при выполнении лоскутной операции;

4) отслаивание слизисто-надкостничного лоскута;

5) удаление грануляционной ткани;

6) осторожное иссечение костной ткани на участке фуркаций с помощью боров для микромотора;

7) скейлинг и сглаживание поверхности корней;

вестибулярный лоскут смещается апикально и фиксируется к надкостнице;

вестибулярный лоскут смещается апикально и фиксируется к надкостнице;

9) язычную часть лоскута укорачивают для обнажения фуркации;

10) фиксировать лоскут узловым швом вокруг корней зубов и по линии вертикальных разрезов;

В результате операции неблагоприятная морфология участка фуркации изменяется таким образом, что для пациента становится возможным ежедневный гигиенический уход данной области.

Источник: //glivec.su/2018/09/12/principy-lechenija-furkacionnyh-defektov/

Что такое бифуркация зуба

Довольно часто медицинские термины, которые произносит врач на приеме, непонятны пациенту. И возникает множество вопросов – а что это, а страшно ли это, а как это лечить? К примеру, бифуркация зуба – опасно это или нет, и что это такое вообще? Далее в статье расскажем о значении понятия «бифуркация зуба», лечении и мерах профилактики.

Что такое бифуркация

Бифуркация зуба – это область на самом зубе, в которой начинается разветвление его корней (как это выглядит, можно узнать по фото ниже). Термин «бифуркация» означает «разветвление на два», т.е. на два корня.

Но некоторые зубы имеют не два, а три корня – в этой ситуации правильнее был бы термин «трифуркация», но врачи нередко все равно используют слово «бифуркация», как более ходовое понятие.

Причем бывает бифуркация не на любом зубе, а именно на многокорневых – два и более корня имеют моляры («шестерки», «семерки» и «восьмерки»).

Нужно ли лечить бифуркацию

На самом деле, когда стоматолог говорит о бифуркации зуба, он имеет в виду не только саму область разветвления корней, но и патологические процессы, происходящие здесь. Но тут должно быть уточнение. Например, перфорация в области бифуркации – т.е.

образование отверстия, нарушающего целостность зуба. Такая патология не только вызывает осложнения (пульпит, воспаление костной лунки и т.д.), но часто ставит под вопрос сам факт существования зуба.

Поэтому лечение именно перфорации или других патологий в области разветвления корней должно начинаться как можно раньше.

На заметку! При перфорации в области бифуркации зуб довольно сложно лечится и не сможет прослужить более 3-5 лет, после чего придется его удалять. Под протез такой зуб не годится, поскольку уже не может выдерживать повышенные жевательные нагрузки.

Почему возникают проблемы

Вовлечение области фуркации в патологический процесс возникает в двух случаях:

- извне (через десну или кость) проникает инфекция: в норме область фуркации плотно соприкасается с периодонтом и костными стенками зубной лунки. Но если кость начала проседать (что происходит при пародонтите, пародонтозе), то область фуркации становится доступной для микробов из внешней среды. Также воспаление кости (например, когда инфекция попала в нее с током крови) приводит к «расплавлению» зубных тканей. Со временем цемент корня разрушается, в зубе появляется отверстие, а в пульпу проникают микробы,

- изнутри зуба: например, при пульпите или перфорации дна пульпарной камеры (во время сверления или прохождения корневых каналов), которая как раз расположена над областью фуркации. В этом случае микробы из полости рта проникают в костную лунку, вызывая ее воспаление.

На какие симптомы следует обратить внимание

У многих людей патология в области разветвления зубных корней протекает бессимптомно. Но некоторые пациенты отмечают следующие признаки:

- боль при надкусывании и при надавливании,

- потемнение эмали,

- неприятный запах изо рта,

- шаткость искусственной коронки или мостовидного протеза,

- выделение крови или сукровицы из-под десен.

Читайте по теме: почему болит зуб «без нерва» – и как убрать боль, советы стоматолога.

Как проводится диагностика

Диагностика патологического процесса в области бифукрации корней зуба включает в себя несколько исследований. Обязательно проводится рентгенологическое обследование – более информативна здесь именно компьютерная томография, которая показывает мельчайшие изменения. Также стоматолог проводит зондирование десневого кармана (в норме десна не должна отходить от зуба более чем на 3 мм).

Важно знать! При необходимости снимается искусственная коронка или убирается старая пломба и зубная полость изучается на наличие перфораций. Оптимально, если при таком обследовании врач пользуется микроскопом – ведь при многократном увеличении можно разглядеть мельчайшие дефекты.

Если патология в области бифуркации возникла в ходе лечения, то стоматолог должен обратить внимание на появление крови в полости. В этом случае можно с 99% уверенностью говорить именно о перфорации, которая нуждается в скорейшей реставрации.

Современные методы лечения

При обнаружении патологии в области бифуркации корней возникает закономерный вопрос – стоит ли сохранять зуб? Точно ответить может только стоматолог после тщательной диагностики, т.к.

здесь существует множество определяющих факторов.

Важно правильно сделать прогноз «работоспособности» зуба, если будет выбрано именно лечение – чтобы не началось сильное воспаление десен и кости (которое, кстати, может затронуть корни соседних зубов).

Терапевтическое лечение

Консервативное лечение области бифуркации возможно, если размер отверстия не превышает 1 мм, и чаще всего осуществляется по следующим технологиям:

- закрытие перфорации специальными пломбировочными материалами: это могут быть стеклоиономерные цементы, поглощающие влагу – поскольку качественно высушить рабочую зону не представляется возможным. Здесь подойдут марки для пломбирования корневых каналов ProRoot MTA, MTA-Angelus,

- закрытие перфорации при помощи препаратов кальция: они восстанавливают структуру поврежденных тканей (которые в основном и состоят из кальция),

- армирование металлическими нитями и пломбирование отверстия в области бифуркации.

Во всех вышеперечисленных случаях после реставрации отверстия в области бифуркации полость зуба закрывается временной пломбой, а пациент через 5-7 дней приходит на контрольный рентген, чтобы оценить качество закрытия перфорации. Таких визитов может быть несколько. После достижения положительного результата (перфорация полностью закрыта, возле корней отсутствует воспаление) устанавливается постоянная пломба.

На заметку! Если патология началась извне, то одного лечения зуба недостаточно – нужно еще вылечить все ткани, которые его окружают (это называется «пародонт»). Лечение пародонтита проводится комплексно – т.е. консервативно и хирургически. Сначала при помощи кюретажа удаляется зубной камень и грануляционная ткань, а потом вносятся препараты для регенерации.

Хирургическое лечение

Если же перфорацию закрыть не удается, или отверстие размером 1-1,5 мм и более, то показано хирургическое вмешательство1:

- цистэктомия: так называется отсечение корня зуба,

- гемисекция: в этом случае корень удаляется вместе с прилегающей частью коронки,

- полное удаление с последующим протезированием.

«Мне во время лечения пульпита в поликлинике «пробили» бормашиной дыру до кости. Я, конечно, этого не почувствовал, но доктор даже в лице немного изменился. Думал, что удалять придется, но вроде бы пломба нормально встала. Хотя зубной сразу сказал, что это не надолго, а через года 3 придется удалять. Но я пока особых проблем не чувствую».

Андрей, 34 года, г. Киров, отзыв с сайта forum.stom.ru

Когда причиной патологии становится воспаление костной ткани или надкостницы, то часто требуется именно удаление (даже вместе с участком кости). Костный объем восполняется специальным трансплантатом, а через некоторое время устанавливается протез.

Варианты профилактики

Чтобы уберечься от патологий в области бифуркации, следует придерживаться нескольких правил.

Во-первых, ответственно относиться к здоровью полости рта – регулярно чистить зубы, отказаться от вредных привычек, правильно и полноценно питаться и посещать стоматолога минимум 1-2 раза в год.

Во-вторых, нужно выбирать грамотного специалиста, который ставит на первое место качество врачебной помощи – бережет здоровье пациента, использует современное оборудование и материалы для работы.

Также важно, чтобы стоматолог проводил рентген-контроль на каждом этапе лечения, т.к. довольно часто скрытые от глаз дефекты легко обнаруживаются на снимке. А чем скорее обнаружена проблема, тем проще и быстрее можно ее решить в большинстве случаев.

1 Безруков М.В. Амбулаторная хирургическая стоматология. Современные методы, 2002.

Источник: //mnogozubov.ru/chto-takoe-bifurkaciya-zuba/

Что такое фуркационные поражения?

Поражение фуркации – процесс убыли костной ткани в области разветвления корней зуба. Как правило, убыль кости является следствием заболеваний пародонта. Пародонт — комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб в кости.

Практически все заболевания пародонта вызваны скоплением зубного налета (бляшки). Таким образом, качественное и регулярное удаление зубного налета и камней – обязательная, неотъемлемая часть курса лечения пародонтальных заболеваний. В ходе прогрессирования заболеваний пародонта налет и зубной камень начинают образовываться и на поверхности корня. В таком случае самостоятельное удаление микробных контаминаций уже будет пациенту не под силу. Когда поражение достигает фуркации, самостоятельное очищение становится невозможным.

Оценка поражения фуркаций Первый шаг заключается в определении наличия и степени поражения фуркаций. Для этого используются специальные (пародонтальные) изогнутые зонды, который вводятся врачом в область фуркации. Второй шаг – проведение рентгенографического исследования, которое поможет наглядно визуализировать имеющийся дефект.

Классификация фуркаций в зависимости от тяжести поражения

Нормальное состояние фуркации зуба

1 класс (начальные изменения) — на рентгенограмме зона поражения может визуализироваться в виде канавки

2 класс (умеренное поражение) – глубина костного дефекта составляет 1-2 мм

3 класс — значительная потеря костной ткани в области фуркации

Лечение Лечение фуркационных поражения – сложная и кропотливая задача, как для врача, так и для пациента. Очищение области фуркаций, как правило, проводится с помощью специальных скейлеров и кюррет. Медикаментозная терапия заключается в приеме или местном применении противомикробных и антибактериальных препаратов. Также существуют хирургические методики лечения фуркационных дефектов, которые преследуют две основные цели: сделать область фуркации более доступной для очищения или регенерировать утраченную костную и мягкие ткани. Возможность регенерации во многом зависти от тяжести поражения, при значительных дефектах проведение данной процедуры может не дать положительных результатов.

Прогноз Будущее зубов с фуркационными дефектами костной ткани во много определяется тем, насколько хорошо пациент поддерживает гигиену полости рта и насколько регулярно он посещает врача-гигиениста.

по материалам сайта www.deardoctor.com