Врожденные патологии языка и уздечки – виды и особенности

Аномалии языка могут иметь как врожденный, так и приобретенный характер – нередко они становятся следствием определенных патологических процессов, протекающих в организме. В настоящее время пороки развития главного разговорного органа встречаются довольно редко. Многие из них представляют собой серьезные нарушения, которые зачастую требуют хирургического вмешательства. Далее в этой статье поговорим о том, какие врожденные дефекты языка и уздечки существуют, как их исправляют, а также подробно рассмотрим такую патологию, как складчатый язык.

Виды врожденных аномалий

В настоящее время в медицине и стоматологии в частности выделяют конкретный перечень основных патологий, каждой из которых свойственны свои отклонения. К аномалиям развития основного органа полости рта относятся следующие нарушения:

- аглоссия – редкая аномалия, при которой язык отсутствует полностью,

- микроглоссия – отсутствие передней части органа, из-за чего он имеет аномально маленькие размеры, становится слишком коротким,

- макроглоссия – в данном случае орган чрезмерно разрастается, что сопровождается генерализированной гипертрофией челюстных мышц,

- расщепление – две его части разделены вертикально, они попросту не срастаются, оставаясь полностью обособленными друг от друга. Такой язычок напоминает змеиный,

- язычные миндалины – увеличенные лимфатические узлы в области корня органа,

- ромбовидный глоссит – характеризуется формированием воспаленного участка в форме овала или ромба у основания, обычно иссиня-красного цвета,

- складчатость – дефект размера и формы, при котором на поверхности органа появляются глубокие борозды и складки, покрытые сосочками,

- ворсинчатый (волосатый) язык – довольно редкое явление, приводящее к затвердеванию разросшихся нитевидных сосочков. В результате область у корня становится коричневой или даже черной,

- зоб языка – патология, при которой ткань щитовидной железы развивается внутри органа, проявляется в виде неравномерной поверхности.

Современная медицина в большинстве случаев исправляет подобные дефекты – в таких ситуациях проблему эстетики и функциональности решают путем оперативного вмешательства и с помощью пластической хирургии.

Врачи клиники

Врожденные пороки зубов не так часто встречаются, но являются серьезными заболеваниями, требующими обязательного лечения. Они могут сопровождаться неправильным прикусом, деформацией челюстно-лицевой области, затруднениями с откусыванием и пережевыванием пищи, произнесением звуков, а также эстетическими несовершенствами.

Легкие формы врожденных аномалий зубов обычно устраняются быстро, а сложные типы патологий требуют продолжительной терапии с привлечением хирургов, ортодонтов, пародонтологов, терапевтов.

Какие бывают врожденные дефекты зубов

Есть несколько разновидностей врожденных пороков развития зубов:

- Гипоплазия эмали. На ранних стадиях этой патологии зубная эмаль частично отсутствует, что проявляется в виде пятен, бороздок, сколов или ямок на поверхности зуба. На последней стадии недуга эмаль может отсутствовать полностью.

- Гиперплазия эмали. В данном случае врожденный дефект зубов, наоборот, характеризуется избыточным образованием зубной ткани – в прикорневой части зубов появляются каплевидные эмалевые наросты.

- Эндемический флюороз. Заболевание встречается в местности, где в питьевой воде слишком много фтора. Оно развивается еще до прорезывания зубов и проявляется пятнами, полосками, эрозиями разной величины, цвета и формы.

- Несовершенный амелогенез. Болезнь также относится к врожденным порокам развития твердых тканей зубов, а ее признаки — истончение и изменение цвета эмали, появление углублений на щечных поверхностях зубов, частичное или полное отсутствия эмали.

- Несовершенный дентиногенез. Зубы приобретают серый или янтарный цвет, наблюдается ускоренная стираемость эмали, из-за чего возрастает чувствительность.

- Дисплазия дентина. Это врожденный порок зубов, при котором состав дентинной ткани меняется и анатомическая форма органов нарушается.

- Эндогенная пигментация зубов. В силу некоторых факторов зубы могут приобретать желтый, серый, коричневый, розовый, красный или черный оттенок.

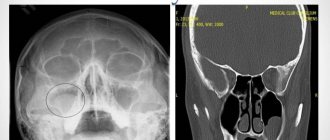

Диагностика врожденных пороков развития зубов

Врач собирает жалобы пациента, составляет анамнез, проводит осмотр и назначает дополнительные методы диагностики пороков развития зубов:

- внутриротовую рентгенографию;

- компьютерную томографию;

- панорамную рентгенографию;

- изготовление диагностических моделей челюстей

и др.

Так как спровоцировать врожденные дефекты зубов способны любые нарушения в организме, пациенту может быть необходима консультация узких специалистов: лора, генетика, эндокринолога, педиатра.

Как лечат врожденные пороки зубов

В клинике ДентаБраво есть все условия для того, чтобы устранить проявления наследственных пороков зубов. При современном обращении к врачу прогноз на выздоровление благоприятный, особенно, если отклонение обнаружено в раннем детском возрасте.

Наши специалисты успешно исправляют эстетические недостатки и функциональные нарушения даже в самых сложных случаях. Лечение врожденных пороков зубов осуществляется разными способами. Среди них:

- восстановление минерального состава тканей (ремирерализация, фторирование, электрофорез);

- пломбирование дефектов светоотверждаемыми материалами или стеклоиономерными цементами;

- внешнее и внутриканальное отбеливание;

- установка керамических или композитных виниров;

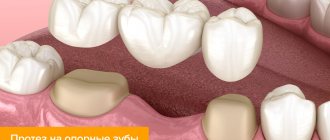

- протезирование зубов.

Если остались вопросы, ждем вас в клинике ДентаБраво!

Врожденная патология уздечки

Отдельно стоит выделить самостоятельную патологию уздечки языка – части, прикрепленной к его центру снизу. Также есть уздечки верхней и нижней губ – они присоединяются к слизистой в области центральных резцов. При нормальном развитии подъязычная заканчивается как раз в центре органа, в то время как при нарушении под названием анкиглоссия она располагается слишком близко к его кончику – такую анатомическую аномалию часто называют укороченной уздечкой.

Врожденная патология уздечки языка

На заметку! Сегодня случаи анкиглоссии встречаются у одного ребенка из тысячи. Причем данная патология диагностируется почти втрое чаще у мальчиков, чем у девочек1.

При такой патологии на этапе грудного кормления у малыша не получается нормально захватить грудь. Позже ребенок будет испытывать определенные трудности в речи, не сможет произносить отдельные звуки и далеко высовывать язык. Часто происходят нарушения в формировании зубочелюстной системы в целом, наблюдается смещение зубов из-за неправильного функционирования языка.

«Помню, мне в детстве подрезали уздечку. Правда, не скажу, что испытывал какие-то серьезные трудности во время разговора или приема пищи. Просто на очередном осмотре у стоматолога тот заявил, что ее лучше подрезать, чтобы челюсть дальше формировалась правильно, вроде так. В общем, процедура простая, боли в общем то не было…»

АртурХ., г. Тольятти, из переписки на тематическом форуме

Сегодня при обнаружении данной аномалии ее коррекцию могут провести еще в роддоме. В этом возрасте процедура рассечение уздечки (френулотомия) абсолютно безболезненна, не требует применения анестезии, поскольку в этих тканях нет нервных окончаний. В других случаях операцию проводят в дошкольном или школьном возрасте по назначению врача-стоматолога. Есть еще вариант так называемого растяжения уздечки – с проблемой работает врач-логопед. Впрочем, к этому врачу стоит обратиться в любом случае, если уздечка подрезалась после того, как ребенок уже научился говорить, потому что потребуется новая постановка произношения с учетом правильности положения языка.

Профилактика

К врожденным порокам развития отдельных анатомических образований челюстно-лицевой области и полости рта относятся аномалии уздечек губ и языка. Как правило, порок развития заключается в том, что уздечки короткие или аномально (низко или высоко) прикреплены.

При данной патологии постоянное натяжение мягких тканей во время функций может привести к хронической травме, анемизации и нарушению трофики тканей с последующим развитием воспалительных процессов со стороны пародонта. Кроме того, короткие уздечки часто — причина некоторых функциональных нарушений и зубочелюстных аномалий у детей.

Патология в детском возрасте встречается очень часто. С полным основанием можно сказать, что операция пластики короткой уздечки губы или языка (кроме операции удаления зуба) является наиболее частым плановым оперативным вмешательством в хирургическом кабинете детской стоматологической поликлиники.

Короткая уздечка верхней губы

Уздечка верхней губы — это складка слизистой оболочки, разделяющая свод преддверия полости рта по средней линии. При короткой уздечке верхней губы основная причина обращения больных к врачу — эстетический недостаток: наличие диастемы между центральными резцами на верхней челюсти. Гораздо реже дети обращаются с жалобами на наличие воспалительно-дистрофических явлений в пародонте центральных резцов. Клинически в детском возрасте целесообразно выделять два типа коротких уздечек верхней губы.

Первый тип — уздечка верхней губы толстая, мощная, треугольной формы и короткая. Нижний полюс ее вплетается в резцовый сосочек на нёбе или в межзубной сосочек между центральными резцами. При оттягивании верхней губы сосочек бледнеет или даже смещается, обнажая шейки зубов. В толще уздечки определяется плотный соединительнотканной тяж, фиксированный к кости по средней линии. Подвижность верхней губы при этом несколько ограничена. Диастема при таком типе уздечки, как правило, широкая, свыше 3 мм. Иногда наблюдаются признаки воспаления десны и краевого пародонта (кровоточивость, мягкий зубной налёт и др.) вследствие постоянной травматизации десневого сосочка во время приёма пищи.

Второй тип — уздечка верхней губы короткая, тонкая, иногда прозрачная, в виде дубликатуры слизистой, которая прикрепляется к гребню альвеолярного отростка между центральными резцами. В этом случае нередко можно говорить не столько о короткой уздечке верхней губы, сколько о низком её прикреплении с возникновением диастемы, а иногда и воспалительно-дистрофических заболеваний в пародонте. Диастемы при таком типе уздечки, как правило, неширокие — 2-3 мм.

При клиническом обследовании этих больных в обязательном порядке необходимо обращать внимание на ширину и вид диастемы, а также другие аномалии со стороны центральных резцов. Как известно, диастема затрудняет произношение зубных звуков и относится к эстетическим недостаткам. Различают истинную и ложную диастемы.

Истинная диастема — это чаще всего наследственное заболевание, при котором в интактном зубном ряду имеется щель между центральными резцами, а также толстая и мощная уздечка верхней губы, волокна которой вплетаются в резцовый сосочек. На рентгенограмме определяется уплотнённый нёбный шов.

Ложная диастема — это приобретённое заболевание вследствие адентии боковых резцов, аномалии формы или размеров резцов, наличия сверхкомплектных зубов между центральными резцами, вредных привычек и др. В этих случаях уздечка верхней губы может имеет нормальные размеры.

Однако наибольшее практическое значение имеет клинико-рентгенологическое разделение диастем на три типа:

- Диастема с дивергенцией коронок центральных резцов от средней линии.

- Диастема с корпусным латеральным смещением центральных резцов от средней линии.

- Диастема с дивергенцией корней центральных резцов от средней линии.

Помимо этого диастемы подразделяют и по их ширине. Мы считаем, что диастему от 4 мм и больше следует считать широкой с обязательным рентгенографическим обследованием детей. Кроме того, рентгенологическое обследование больных при диастеме показано при выявлении аномалий со стороны центральных резцов (ретенция, вестибулярное или оральное положение и др.) с целью уточнения диагноза и составления плана хирургического и ортодонтического лечения. Таким образом, для постановки диагноза, помимо клинического, многие дети нуждаются в рентгенологическом обследовании.

Тип короткой уздечки верхней губы и вид диастемы (с учётом возраста ребёнка) во многом определяет способ хирургического вмешательства и характер последующего ортодонтического лечения.

Показание к операции пластики короткой уздечки верхней губы — наличие диастемы и (или) наличие воспалительно-дистрофических изменений в области пародонта центральных резцов. Следует подчеркнуть, что укороченная уздечка верхней губы сама по себе не может явиться показанием к хирургическому вмешательству, если нет иных патологических состояний (диастема, гингивит и т.п.).

Поскольку тремы и диастемы в молочном (временном) прикусе — физиологическое состояние, то оптимальный срок для проведения пластики короткой уздечки верхней губы — возраст 7-8 лет, т.е. после прорезывания 1.1 и 2.1 зубов. Имеются наблюдения, когда диастема во временном прикусе ликвидируется после прорезывания постоянных зубов. В отдельных случаях рекомендуют операцию проводить после прорезывания 1.2 и 2.2 зубов. Оперативное вмешательство в более раннем возрасте проводится очень редко и только при постоянном травмировании уздечки или воспалении в области пародонта центральных резцов.

Имеется несколько способов пластики короткой уздечки верхней губы.

В тех случаях, когда уздечка верхней губы тонкая, короткая и низко прикреплена, можно применять наиболее простой метод пластики уздечки верхней губы путем «пересадки» основания уздечки к переходной складке. Во время операции под местной анестезией или наркозом, нижний полюс уздечки верхней губы V-образным разрезом отсекают от гребня альвеолярного отростка между 1.1 и 2.1 зубами и после оттягивания верхней губы, «пересаживают» выше на 1,0 — 1,5 см. Соединительнотканный тяж в глубине раны под уздечкой рассредотачивают. Во время этой операции возможна частичная френулэктомия, т.е. иссечение нижнего соединительнотканного полюса уздечки. Рана на слизистой верхней губы ушивается, а на альвеолярном отростке укрывается йодоформенной марлей.

Если же уздечка верхней губы короткая, тонкая и прозрачная, в виде дубликатуры слизистой, то возможна операция «френулэктомии», т.е. полного иссечения короткой уздечки верхней губы с ушиванием раны на губе в вертикальном направлении.

В тех случаях, когда уздечка верхней губы толстая, мощная и короткая, показана пластика уздечки встречными треугольными лоскутами (по Лимбергу) с углами не менее 60 градусов (Z-пластика). Во время этой операции происходит истинное удаление тканей в передне-заднем направлении. При этом также показано рассечение соединительнотканного тяжа в глубине раны по ходу уздечки.

В случае если ширина диастемы больше 4 мм, а также, если ребенку больше 12 лет (в постоянном прикусе), во время операции пластики короткой уздечки верхней губы показано проведение линейной компактостеотомии или даже остеотомии между 1.1 и 2.1 зубами с целью ослабления плотного нёбного шва и ускорения сроков последующего ортодонтического лечения. Кроме того, компактостеотомия часто показана в постоянном прикусе при лечении диастем 2-го и 3-го типа. Если же причина диастемы — ретинированный сверхкомплектный зуб, расположенный между корнями 1.1 и 2.1 зубов, операцию следует начинать с удаления сверхкомплектного зуба.

Все дети после пластики короткой уздечки верхней губы (при наличии диастемы) нуждаются в ортодонтическом лечении, которое следует начинать через 10-14 дней после операции.

Короткая уздечка языка

Короткая уздечка языка — это врожденный порок развития, ограничивающий подвижность языка и часто ведущий к функциональным и анатомическим изменениям в зубочелюстной системе ребенка.

При короткой уздечке языка, вследствие прикрепления передней трети языка к тканям дна полости рта в грудном возрасте часто затрудняется акт сосания, а в более позднем возрасте нарушается функция глотания и речи (произношение звуков р, л, с, шипящих и др.). Неправильное расположение кончика языка во время функции и в состоянии покоя обуславливает типичные аномалии прикуса. Так, бипрогнатический прикус формируется за счёт упора кончика языка во время глотания во фронтальные зубы обеих челюстей. Если же кончик языка прокладывается между зубами, формируется открытый прикус. При значительном укорочении уздечки языка он даже в состоянии покоя постоянно давит на зубы нижней челюсти, что может привести к формированию мезиального прикуса. Особенно велика вероятность этого у детей с нарушением носового дыхания, гипертрофией нёбных миндалин, при сосании языка или верхней губы, ранней потере временных жевательных зубов и др. В то же время следует отметить, что укорочение уздечки языка не обязательно ведёт к вышеуказанным анатомическим или функциональным нарушениям.

Клинически в детском возрасте целесообразно (с практической точки зрения) выделять 2 типа короткой уздечки языка.

Первый тип — уздечка языка короткая, ограничивает подвижность кончика языка, который во время функции раздвоен. Ребенок не может достать кончиком языка нёбо, облизать губы и т.п. При бимануальном обследовании, при оттягивании кончика языка кверху и боковом освещении выявляется, что уздечка языка тонкая, прозрачная, в виде дубликатуры (двойной складки) слизистой без включения крупных сосудов и соединительно-тканных тяжей.

Второй тип — уздечка языка короткая, толстая и мощная. Подвижность кончика языка также ограничена. Кончик языка раздвоен, особенно во время функции. При оттягивании кончика и тела языка кверху в боковом освещении уздечка языка толстая, непрозрачная. В толще её имеются соединительно-тканные тяжи, просматриваются крупные сосуды.

Клиническое обследование этих детей должно предусматривать обязательное исследование функции глотания и речи, а также состояние прикуса.

Показание к операции пластики короткой уздечки языка у детей — наличие функциональных нарушений (сосание, глотание, речь) и (или) наличие аномалий прикуса. Оперативное вмешательство следует проводить или в период новорожденности, или после 3-4 лет.

В периоде новорожденности показанием к проведению операции явялются жалобы на нарушение функций сосания и глотания, что затрудняет процесс вскармливания ребёнка. При отсутствии жалоб оперативное вмешательство в данном возрасте нецелесообразно и его следует отложить.

В периоде новорожденности проводится, как правило, паллиативное оперативное вмешательство — рассечение короткой уздечки языка до пределов нормальных границ её прикрепления. При этом под местной аппликационной анестезией ассистент приподнимает кончик и тело языка кверху, а хирург ножницами рассекает уздечку в поперечном направлении. Если уздечка тонкая, то данное оперативное вмешательство несложное, а кровотечение после операции незначительное и легко останавливается. Эту операцию часто проводят еще в роддоме или амбулаторно в условиях поликлиники. Однако опыт показывает, что после подобных операций часто выявляется рецидив заболевания в более старшем возрасте (3-4 года).

Если же уздечка языка у новорожденных толстая и мощная, то подобная операция в амбулаторных условиях чревата сильным кровотечением или повреждением выводных протоков слюнных желез. В этом случае вопрос о целесообразности проведения операции в периоде новорожденности должен решаться индивидуально, а само оперативное вмешательство следует проводить под наркозом и в стационаре.

В возрасте 3-4 лет и далее (по мере диагностики) пластика короткой уздечки языка показана при нарушении функции речи и глотания или (и) при наличии аномалий прикуса. При отсутствии подобных показаний оперативное вмешательство не показано или его следует отложить.

Существуют два основных способа пластики короткой уздечки языка, которые зависят в основном от типа или вида короткой уздечки языка. Однако вне зависимости от способа оперативного вмешательства следует подчеркнуть, что залог успешного проведения операции у детей, особенно у детей младшего возраста — общее обезболивание и фиксация кончика языка, путем наложения на него лигатуры (держалки) до начала операции.

Если уздечка языка короткая, тонкая, в виде дубликатуры слизистой (первый тип), то наиболее целесообразна пластика уздечки путем её поперечного рассечения. При этом производят поперечное рассечение уздечки языка в средней трети или отсечение уздечки языка от его нижней поверхности до полного освобождения кончика языка. Выдвигая (с помощью лигатуры) язык максимально кверху и кпереди, горизонтальную рану переводят в ромбовидную, а затем и в вертикальную, которую ушивают наглухо в передне-заднем направлении. Данное оперативное вмешательство возможно вследствие большой подвижности и эластичности слизистой оболочки языка и дна полости рта. Операция позволяет восстановить подвижность кончика языка при значительном укорочении уздечки, когда чистая Z-пластика может не дать желаемого результата. Недостаток этой операции — частичный рецидив заболевания в отдалённом периоде за счёт сокращения послеоперационного рубца в передне-заднем направлении.

Если уздечка языка короткая, толстая, мощная, а кончик языка фиксирован к тканям дна полости рта и малоподвижен (второй тип), то наиболее целесообразна операция пластики короткой уздечки языка встречными треугольными лоскутами по Лимбергу (Z-пластика) с углами не менее 60 градусов. Срединный разрез при этом проводят по гребню уздечки языка от кончика его до выводных протоков слюнных желез. Это оперативное вмешательство в детском возрасте следует проводить только под общим обезболиванием.

Все дети после пластики короткой уздечки языка нуждаются в миогимнастике для мышц языка для восстановления подвижности кончика языка и нормализации нарушенных функций. С этой же целью должно проводиться логопедическое обучение детей. При нарушениях прикуса дети дополнительно нуждаются в ортодонтическом лечении.

Короткая уздечка нижней губы

Короткая уздечка нижней губы может быть как самостоятельным заболеванием, так и заболеванием, сочетающимся с мелким преддверием полости рта.

Основная причина обращения больных к врачу-стоматологу — жалобы на кровоточивость десны, усиливающуюся при чистке зубов и обнажение шеек центральных резцов на нижней челюсти. Анамнестически можно установить, что эти патологические явления, как правило, возникают после прорезывания постоянных зубов и практически никогда не бывают в молочном прикусе.

Клиническое обследование ребёнка следует начинать с горизонтального отведения нижней губы. Если при этом уздечка представлена высоким гребнем, разделяющим свод преддверия по средней линии, а глубина преддверия полости рта по обе стороны от уздечки в пределах нормы, то с полным основанием можно говорить о врождённом пороке развития уздечки нижней губы. Укорочение уздечки нижней губы и её прикрепление к десневому сосочку между 4.1 и 3.1 зубами ведёт к тому, что при оттягивании губы десневой сосочек бледнеет. Во многих случаях он как бы отрывается (отслаивается) от шеек зубов с возникновением атрофии или рецессии десны, с обнажением шеек или даже корней этих зубов.

Помимо этого у большинства больных имеется повышенная кровоточивость десневого сосочка, его воспаление, а также отложение мягкого и даже твёрдого зубного налета. У некоторых больных выявляется патологическая подвижность 4.1 и 3.1 зубов, наличие зубодесневых карманов. При рентгенологическом обследовании этих больных выявляются деструктивные изменения в костной ткани с резорбцией межзубной перегородки. Факторы риска формирования патологии пародонта у этих больных — глубокий травмирующий прикус, диастема, оральное положение одного из центральных резцов на нижней челюсти и другие зубочелюстные аномалии.

Патогенез патологии со стороны тканей пародонта можно объяснить хронической травмой десны при откусывании пищи, при движении нижней губы и т.п. вследствие укорочения уздечки и (или) её высокого прикрепления. Кроме того, заболевания тканей пародонта в области 4.1 и 3.1 зубов могут возникать вследствие функциональной незрелости тканей пародонта после прорезывания зубов, незаконченным формированием корней этих зубов, а также недоразвитием апикального базиса нижней челюсти во фронтальном отделе, когда прорезавшиеся центральные резцы с несформированными корнями окружены тонким слоем костной ткани альвеолы. В этих случаях даже обычная в функциональном отношении нагрузка на эти зубы может оказаться чрезмерной с развитием патологии пародонта.

Следует подчеркнуть, что симптомы заболевания краевого пародонта при короткой уздечке нижней губы проявляется только в области 4.1 и 3.1 зубов, в отличие от мелкого преддверия полости рта, когда подобная патология имеется, как правило, от 4.3 до 3.3 зубов.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что операция пластики короткой уздечки нижней губы должна проводиться в возрасте не ранее 7-8 лет. Показание к операции — наличие воспалительных или воспалительно-дистрофических изменений в области пародонта 4.1 и 3.1 зубов, а также наличие диастемы между этими зубами.

Оперативному вмешательству должно предшествовать консервативное лечение у терапевта-стоматолога с целью нормализации гигиены полости рта и купирования воспалительного процесса.

Поскольку основным в патогенезе заболевания — натяжение уздечки нижней губы и хроническая травма пародонта, то главной задачей операции пластики уздечки нижней губы должно быть устранение этого натяжения путём удлинения тканей в передне-заднем направлении. Наиболее оптимальный способ реализации этой задачи — пластика уздечки встречными треугольными лоскутами по Лимбергу (Z-пластика) с углами не менее 60 градусов. Срединный разрез при этом проводят по гребню короткой уздечки нижней губы. Во время этой операции следует рассредоточить до переходной складки фиброзный тяж, фиксирующий уздечку к альвеолярному отростку челюсти.

В послеоперационном периоде показаны массаж и физиолечение с целью формирования эластичного и малозаметного рубца. Возможно применение пластинки с вестибюлярным пелотом.

Другие способы пластики короткой уздечки нижней губы (отсечение её от альвеолярного отростка, отсечение уздечки от нижней губы, пересечение уздечки) малоэффективны, а во многих случаях даже порочны, так как не устраняют механизм формирования патологии. Опыт показывает, что эти операции, как правило, ведут к рецидиву заболевания или даже усугублению его.

Все дети, имеющие аномалии со стороны фронтальных зубов обеих челюстей и (или) аномалии прикуса (особенно глубокий прикус), нуждаются в послеоперационном периоде в обязательном ортодонтическом лечении. В противном случае, даже после успешного проведенной операции, патология пародонта в области 4.1 и 3.1 зубов сохраняется или даже прогрессирует. При наличии признаков прямого травматического узла во фронтальном отделе (по В.Ю. Курляндскому, 1969) хирургическое лечение во многих случаях следует отложить до ликвидации указанной патологии.

Что такое скротальный (складчатый) глоссит – причины аномалии

Скротальный глоссит или попросту складчатый язык – это одна из наиболее частых врожденных патологий языка, при которой в процессе своего развития орган приобретает неправильные форму и нестандартные размеры. Этот дефект встречается как у детей, так и у взрослых, а бороздчатость может охватывать не только какой-то ограниченный участок поверхности, но и весь язык целиком.

На заметку! Рассматриваемая проблема может иметь врожденный или приобретенный характер. В большинстве случаев она не несет серьезной угрозы, однако существенно увеличивает риск присоединения инфекции и, как следствие, развития воспалительных процессов.

На фото показан складчатый язык

Обычно данное отклонение формируется еще на стадии внутриутробного развития, становится следствием острого дефицита жизненно важных микроэлементов или генетических нарушений. Эксперты выделяют и ряд других факторов, которые могут поспособствовать возникновению проблемы:

- присутствие в организме человека хронических болезней желудочно-кишечного тракта и печени,

- заболевания кожных покровов и кровеносных органов,

- сбои в работе эндокринной и нервной системы,

- инфекционные болезни в острой форме,

- коллагенозы – группа заболеваний, приводящих к патологическим изменениям в соединительных тканях,

- нарушения трофической функции слизистой органа,

- недостаток важных для здоровья организма витаминов и микроэлементов.

Иногда такая бороздчатость может проявиться на фоне резкой перестройки организма, например, во время беременность. В том случае, если складки на поверхности выражены не сильно и человек не акцентирует на этом внимание, он может и не подозревать об аномальном развитии своего языка.

Врожденные пороки органов полости рта и глотки

Арлессия и микроглоссия как изолированные аномалии. Односторонняя микроглоссия является одним из признаков сочетанных пороков 1 — й и 2-й жаберных дуг, при срединной расщелине нижней челюсти, аномаладе Робена. Аглоссия наблюдается крайне редко при тяжелых гипоплазнях лица и челюстей у нежизнеспособных плодов. Макроглоссия — чрезмерное увеличение языка с выраженной складчатостью слизистой оболочки. Часто сочетается с макрогенней. Встречается сравнительно часто, особенно у детей с синдромом Дауна и гипотирсоидным кретинизмом. Мак-роглоссия может быть следствием сосудистых опухолей (лифм или гемангиом) тела или кория языка. Известны доминантные формы передачи. Лечение оперативное. Добавочный язык — наличие у корня языка добавочного слизисто-мышечного выступа . Внешним видом и подвижностью напоминает язык, только гораздо меньших разменов. Крайне редко встречающийся порок. Нужно дифференцировать от дополнительной доли щитовидной железы. Лечение оперативное. Уздечка языка — прикрепление уздечки в области кончика языка или ее укорочение, приводящее к ограничению подвижности языка, что затрудняет сосательные движения у грудных дечей. Крайняя степень такой аномалии — приращение языка. В клинике уздечка языка встречается часто. Лечение оперативное в грудном или детском возрасте. Мелкое преддверие полости рта — аномалия мягких тканей переднего отдела альвеолярного отростка нижней челюсти, состоящая в резком сужении или полном отсутствии зоны прикрепленной слизистой оболочки ниже десневого края.

В норме эта зона в среднем составляет 5-6 мм. Прикрепленная слизистая оболочка играет защитную, буферную функцию для зубных сосочков, подвергающихся постоянной травме при откусывании, во время речн и при других движениях губы. Если зона прекреплениой десны узкая, то травмирующие движения передаются иа сосочки, постоянно оттягивают и отслаивают их от корней зубов, появляется воспаление, постепенно формируются патологические зубодесневые карманы. Б результате неуклонного прогресенрования воспалительно-дистрофического процесса в мягких тканях и кости лунки и корни зубов обнажаются, зубы расшатываются и выпадают в молодом возрасте. Частота аномалии — 6,9 и 5,3% соответственно среди детей и взрослых.

Лечение оперативное.

Пороки зубов часты и многообразны. Различают четыре основные группы: 1-я — аномалии числа, размеров и формы; 2-я — нарушение структуры зубов; 3-я — аномалии положения; 4-я — нарушения сроков прорезывания и роста. К 1 — й группе относятся полная или частичная адентия, сверхкомплексные и сросшиеся зубы, недоразвитие (микродентня) «ли чрезмерное развитие (макродентия) зубов, а также аномалии формы коронки, корня или всех отделов зуба. Во 2-ю группу входят случаи аплазии, гипоплазии, дисплазин эмали, а также дентина. К 3-й группе относятся случаи ретенции и полуретенцин зубов; зубы, стоящие вне дуги или повернутые оси, и, наконец, к 4-й группе — нарушения роста в виде замедленного или ускоренного роста зубов, а также ускоренного «лн замедленного прорезывания зубов.

Наследственные формы пороков развития зубов часто сопровождают синдромы множественных пороков, как моногенные, так и хромосомные.

Характер лечения зависит от вида аномалии и может быть консервативным или оперативным. Некоторые пороки зубов вовсе не поддаются лечению.

Диастема. Небольшая деформация передних зубов в области верхней челюсти в виде широкой щели между центральными резцами. Степень ее бывает различной: от едва заметной до 6,5 см и шире. Как правило, сопровождается низко расположенной уздечкой. Лечение ортодонтическое, иногда оперативное. Аномалии слюнных желез наблюдаются редко. Известны аплазия, гипоплазия отдельных желез и дистопия железы в область щеки. Односторонняя гипоплазия больших слюнных желез наблюдается при синдромах 1-й и 2-й жаберных дуг.

Лечение проблематично, иногда возможно оперативное перемещение протока (железы).

Глоточная сумка (болезнь Торнвальда) — кистоподобиое образование носоглотки, располагающееся по средней линии вблизи глоточной миндалины. Происхождение связывают с отшиуровыванием в эмбриональном периоде части энтодермы в области спинной хорды. Встречается редко, прогноз благоприятный. Лечение оперативное.

Клиника скротального глоссита – как выявить аномалию

Выше уже отмечалось, что складчатый язык обычно не доставляет человека дискомфорта и хлопот. Однако на его фоне также могут проявляться следующие отклонения:

- формирование на поверхности выраженных складок и борозд, представляет собой проблему эстетики,

- макроглоссия – разрастания тканей органа, на фоне которого человек испытывает определенные трудности во время разговора и пережевывания пищи,

- утолщение языка,

- атрофия вкусовых сосочков,

- повышенная чувствительность,

- ощущения жжения и покалывания,

- увеличение лимфатических узлов,

- появление дурного запаха изо рта.

Складки и бороздки вызывают эстетическую проблему

Если складчатый язык причиняет неудобства, лучше обратиться за помощью к стоматологу. Выбор методики лечения во многом будет зависеть от степени развития патологии.

Опасность складчатого глоссита

Зачастую при отсутствии какого-либо дискомфорта скротальный язык никак не лечат вовсе – сама по себе аномалия не представляет серьезной угрозы для здоровья, разве что повышает риск проникновения и распространения инфекции, а потом и развития воспаления. Такая ситуация может произойти на фоне ослабленной иммунной системы, например, из-за простуды. Усугубляет положение дел невозможность как следует поддерживать полости рта чистоту, поскольку дефект значительно усложняет проведение гигиенических процедур. Помимо этого проблема отражается и на эстетической стороне вопроса.

Методы лечения

В том случае, если складчатость языка начала формироваться у ребенка, когда он еще был в утробе матери, говорить о каком-либо лечении, и уж тем более хирургическом вмешательстве, можно лишь с возраста 5 лет. Врач-педиатр направляет маленького пациента к детскому стоматологу, который назначает терапевтические процедуры, в том числе и профилактическую обработку полости рта антисептическими средствами.

Если же патология проявилась как следствие определенных нарушений в работе внутренних систем организма, например, сердечно-сосудистой, эндокринной или пищеварительной, лечение должно быть направлено на искоренение первопричины проблемы. В рамках симптоматической терапии специалисты прописывают:

- иммуномодулирующие препараты,

- полоскания и обработку ротовой полости противовоспалительными и антибактериальными растворами, могут быть назначены отвары и настои из лекарственных трав,

- полная санация – устранение всех стоматологических заболеваний, включая кариозные процессы и воспаления различной этиологии.

Полоскание лечебными травами поможет в лечении

Для решения эстетической проблемы сегодня активно применяется лазер, который как бы выпаривает и вместе с тем способствует сглаживанию разросшейся ткани. В результате орган заметно уменьшается в размере, а его поверхность выравнивается. Хирургический метод крайне редко применяется для коррекции складчатого языка, и заключается он в ушивании борозд.

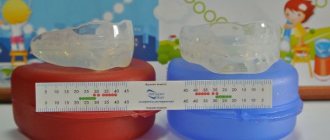

Что такое каппы в ортодонтии?

Каппы – специальные конструкции, используемые для исправления прикуса и дефектов зубного ряда. В отличие от брекет-систем они внешне незаметны, не нарушают дикцию.

Особенности и достоинства капп:

- имеют пластиковую или силиконовую основу прозрачного цвета;

- можно самостоятельно снимать и проводить тщательный гигиенический уход;

- мягкая структура, не травмирующая ротовую полость, не повреждает зубную эмаль;

- эстетичные конструкции обеспечивают плотное прилегание к зубам;

- не создают дискомфорт для пациента;

- не требуют ограничений по приему пищи.

К минусам ортодонтических капп можно отнести только более высокую стоимость в сравнении с брекет-системами, а также более длительный срок лечения.

Показания к ношению капп:

- незначительное искривление зубов;

- ротации, скрученность зубов;

- большие промежутки между коронками;

- удлиненность или укороченность зубных альвеол;

- аномальное расположение верхних клыков;

- перекрестный прикус (эффективно справляется каппа Макнамара

).

Ортодонтия

рассматривает и другие показания к ношению каппы. Такие конструкции имеют неоспоримую массу достоинств, просты в уходе и совершенно незаметны для окружающих. Они изготавливаются в зуботехнических лабораториях индивидуально для каждого пациента по слепку зубов. Установка капп занимает всего несколько минут.

Ортодонтические каппы также используются для закрепления результата после ношения брекет-систем.