Лечение

переломовчелюстей

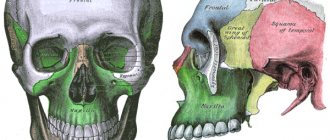

— характеристика консервативного и оперативного методов лечения. Лечение какой-либо травмы необходимо начинать с оказания первой помощи. При переломах верхней челюсти необходимо восстановить выступание и высоту лица и воссоздать дотравматическую окклюзию. ерелом нижней челюсти зачастую является стабильным, поэтому лечение осуществляется с помощью фиксации вместе верхних зубов и нижних. Различные варианты остеосинтеза лицевых костей титановыми мини-пластинами. При переломе верхней челюсти фрагменты ее смещаются вниз, нарушая привычное соотношение зубов верхней и нижней челюсти и несколько удлиняя лицо.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ

Квалифицированная помощь оказывается до поступления в специализированный стационар.

При оказании квалифицированной хирургической помощи врач-хирург должен:

1) произвести обезболивание места перелома;

2) обколоть рану антибиотиками, ввести антибиотики внутрь;

3) осуществить простейшую транспортную иммобилизацию, например, наложить стандартную транспортную повязку;

4) убедиться в отсутствии кровотечения из раны, асфиксии или ее угрозы при транспортировке;

5) провести противостолбнячные мероприятия согласно инструкции;

6) обеспечить правильную транспортировку в специализированное лечебное учреждение в сопровождении медицинского персонала (определить вид транспорта, положение больного) ;

7) четко указать в сопровождающих документах все, что сделано больному.

Направлению в специализированное отделение подлежат больные со сложными и осложненными травмами лица при необходимости проведения первичной пластики мягких тканей и применения новейших методов лечения переломов костей лица, включая первичную костную пластику.

Временная (транспортная) иммобилизация переломов нижней и верхней челюсти. Она осуществляется вне специализированного лечебного учреждения или на месте происшествия средними медицинскими работниками, врачами других специальностей, иногда в порядке взаимопомощи.

Для временной иммобилизации используют:

1) Круговую бинтовую теменно-подбородочную повязку

2) Стандартную транспортную повязку

3) Мягкую подбородочную пращу Померанцевой-Урбанской

4) Межчелюстное лигатурное скрепление

Круговая бинтовая теменно-подбородочная повязка.

Круговые туры бинта, проходя через подбородок нижней челюсти и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать сетчатый эластический бинт.

Стандартная транспортная повязка.

Стандартная транспортная повязка состоит из жесткой подбородочной пращи и опорной шапочки (безразмерной). Последняя имеет 3 пары петель для фиксации резиновых колец, которые плотно прижимают пращу к подбородочной области. Под петлями расположены матерчатые карманы для ватных вкладышей, позволяющие отвести резиновые кольца от отечных мягких тканей лица и предупредить их травму. Шапочку накладывают таким образом, чтобы она плотно охватывала затылочный бугор, а лямки ее были завязаны на лбу. Жесткую подбородочную пращу выполняют ватно-марлевым вкладышем так, чтобы он перекрывал края пращи по всему ее периметру. Это предотвращает непосредственное соприкосновение жесткой конструкции с отечными мягкими тканями, а также может служить защитной повязкой при повреждении кожных покровов подбородочной области. В зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломах нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием 3 пар резиновых колец (как давящую)

При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда ее следует накладывать лишь для поддержания отломков. Чрезмерное давление на сместившиеся отломки приведет к еще большему их смещению с опасностью развития асфиксии. Однако такой дифференциальный подход возможен лишь в специализированном отделении, где есть хирург-стоматолог. Неспециалистам следует рекомендовать накладывать стандартную транспортную повязку как поддерживающую.

Мягкая подбородочная праща Померанцевой-Урбанской.

Подбородочная часть ее изготовлена из нескольких слоев холста или бязи. Промежуточная представлена двумя широкими резинками (галантерейными) , которые переходят в периферический отдел повязки, выполненный из того же материала, что и подбородочная часть. Последний имеет шнуровку, позволяющую регулировать степень натяжения резиновых полосок пращи. Эта повязка удобна для больных, проста в применении и обеспечивает хорошую фиксацию отломков

Как питаться после шинирования

Жесткое шинирование предполагает затруднения принятия пищи, но в то же время, в этот период особенно важно поступление в организм большого количества витаминов, минералов, питательных веществ, требующихся для скорейшей регенерации костной ткани. Меню пациента после шинирования обычно включает в себя различные питательные бульоны, фруктовое, овощное и мясное пюре (можно детское), полужидкие и жидкие каши. Нужно следить за содержанием в пище большого количества белка, кальция, фосфора, цинка. Допускается замена некоторых приемов пищи детскими молочными смесями или спортивным питанием, поскольку в обоих случаях высоко содержание необходимых организму веществ.

Категорически запрещается во время лечения выпивать любые алкогольные напитки, особенно если кроме челюсти имеется также черепно-мозговая травма. Кроме этого, не следует пытаться есть твердую пищу, требующую пережевывания. Во-первых, это может нанести сильнейшие болевые ощущения. Во-вторых, привести к неправильному сращиванию поврежденных костных тканей.

При получении травм, имеющих симптомы, схожие с переломом челюсти: острая боль, кровотечение, обездвиживание челюсти и так далее, нужно незамедлительно обратиться за профессиональной помощью. Попытки самостоятельного лечения или полное его отсутствие наносят непоправимый вред и приводят к потере функциональности зубов.

МЕЖЗУБНОЕ И МЕЖЧЕЛЮСТНОЕ ЛИГАТУРНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ:

Требования к использованию метода:

1) на каждом отломке не менее двух рядом стоящих устойчивых зубов и двух зубов-антагонистов;

2) в повязку не следует включать, зубы, стоящие в линии перелома, с признаками периодонтита и пульпита, имеющие патологическую подвижность.

Противопоказания к наложению межчелюстного лигатурного скрепления:

1) сотрясение головного мозга;

2) возможность кровотечения в полости рта;

3) опасность возникновения рвоты;

4) транспортировка больного водным иди воздушным транспортом.

Среди многих разновидностей межчелюстного лигатурного скрепления чаще других применяют: простое, восьмеркой, по Айви.

а) простое лигатурное связывание.

При простом межчелюстном лигатурном скреплении конец лигатурной проволоки длиной 5-6 см проводят в межзубный промежуток, охватывают с язычной стороны один из включаемых в повязку зубов и возвращают его через другой межзубный промежуток в преддверие рта. На вестибулярной стороне оба конца проволоки скручивают между собой. Скрученная проволока плотно охватывает шейку зуба. Вторую лигатуру точно так же фиксируют на соседнем зубе. Затем эти две проволоки скручивают между собой, объединяя два зуба в одну повязку. Аналогичную повязку накладывают на зубы второго отломка, затем на зубы-антагонисты. Репонировав отломки, доводят их до соприкосновения с зубами верхней челюсти и фиксируют в этом положении, скручивая проволоку, отходящую от зубов нижней и верхней челюстей, между собой на каждой стороне поочередно. Концы проволоки срезают ножницами для резания металла, подгибают так, чтобы они не травмировали слизистую оболочку щеки и десны.

б) лигатурное связывание восьмеркой.

При скреплении в виде восьмерки оба конца лигатурной проволоки длиной 6-8 см проводят в межзубные промежутки с вестибулярной стороны на оральную так, чтобы проволока охватывала сразу два включаемых в повязку зуба. Затем оба конца проволоки возвращают на вестибулярную сторону, проводя их через промежуток между зубами, включаемыми в повязку. При этом один конец пропускают над проволокой, охватывающей зубы с вестибулярной стороны, а второй — под ней. На вестибулярной поверхности концы проволоки скручивают между собой. Затем такую же повязку накладывают на зубы второго отломка и зубы-антагонисты. Как и в предыдущем случае, проволоку, фиксированную на зубах верхней и нижней челюстей, скручивают между собой. Излишки ее обрезают ножницами.

в) лигатурное связывание по Айви

При скреплении по Айви проволоку длиной 10 см предварительно изгибают в виде шпильки, оставляя один конец длиннее другого на 1-1,5 см. На конце «шпильки» формируют петлю диаметром около 0,2 мм. Для этого можно использовать небольшой кусок алюминиевой проволоки, крампонные щипцы, пинцет. Оба конца проволоки проводят с вестибулярной стороны на оральную сторону между зубами, включаемыми в повязку. Длинный конец проволоки возвращают на вестибулярную поверхность через межзубный промежуток, расположенный кзади от петли, и пропускают через нее. Короткий конец выводят на вестибулярную сторону через межзубный промежуток, расположенный кпереди от петли, и скручивают с длинным концом. Избыток проволоки срезают, загибая оставшийся конец длиной около 0,5 см так, чтобы он не травмировал слизистую оболочку щеки. Такую же повязку накладывают на зубы второго отломка, зубы-антагонисты. Отломки репонируют и фиксируют к зубам верхней челюсти проволокой, пропущенной в петли лигатурной повязки на каждой стороне.

Этот метод имеет некоторые преимущества перед простым: он менее травматичен, позволяет осмотреть полость рта, не снимая всей конструкции, а лишь срезав соединяющие зубы лигатуры.

Лечебная (постоянная) иммобилизация с помощью назубных шин внелабораторного изготовления

Назубные индивидуальные проволочные шины Тигерштедта. Виды назубных шин Тигерштедта: — гладкая шина-скоба; — шина-скоба с распорочным изгибом; — шина с зацепными петлями.

Шины изготавливаются из алюминиевой проволоки d=1,8- 2,0 мм и длиной 12-15 см. К зубам они привязываются с помощью бронзо-алюминиевой проволоки d=0,5-0,6 мм. Шину изгибают индивидуально для каждого больного с помощью крампонных щипцов. Общие правила наложения назубных шин. Подкожно вводят 0,5 мл 0,1 % раствора атропина для уменьшения саливации, шинирование проводят под местным обезболиванием, необходимо удалить зубной камень для свободного проведения лигатуры в межзубный промежуток, изгибают шину со стороны перелома, её примеряют к зубам во рту, а изгибают её вне полости рта, шина должна прилегать к шейке каждого зуба хотя бы в одной точке, шину привязывают к каждому зубу лигатурной проволокой, которую закручивают по часовой стрелке. Изготовление шины начинают с изгибания большого зацепного крючка, который обхватывает первый зуб, или зацепного шипа, вводимого в межзубный промежуток. Для примерки шины её прикладывают к зубам во рту.

Гладкая шина-скоба.

Используется для лечения переломов нижней челюсти при условии, что на большем отломке находится не менее четырех, а на меньшем — не менее двух устойчивых зубов.

Гладкая шина-скоба

Показания к применению: линейные переломы нижней челюсти, расположенные в пределах зубного ряда, без смещения или с легковправимыми отломками, переломы альвеолярного отростка, переломы и вывихи зубов, подвижность зубов при остром одонтогенном остеомиелите и пародонтите, переломы верхней челюсти (методы Адамса и Дингмана), для предупреждения патологического перелома нижней челюсти. После лечения, перед снятием шины ослабляют лигатуры и проверяют отсутствие подвижности отломков, покачивая их. Снимают шину через 4-5 нед. Пациенту необходимо принимать жидкую пищу. Врач должен регулярно осматривать больного 2-3 раза в неделю. При этом необходимо контролировать состояние прикуса, прочность фиксации отломков, состояние тканей и зубов в щели перелома. При ослаблении фиксации шины на зубах необходимо подтягивать лигатуры, подкручивая их. Если при этом лигатура лопнет, её заменяют новой. Больного обучают гигиеническим мероприятиям по профилактике развития гингивита. С этой целью пациент должен 2 раза в день чистить зубы и шину зубной пастой и щёткой, после каждого приёма пищи зубочисткой удалять остатки пищи и проводить 3-5 раз в сутки полоскания рта антисептическими растворами.

Шина-скоба с распорочным изгибом.

Распорочный изгиб предотвращает боковое смещение отломков.

Шина-скоба с распорочным изгибом

Показания к применению: перелом нижней челюсти в пределах зубного ряда и наличие дефекта костной ткани не более 2-4 см, перелом нижней челюсти без смещения или с легковправимыми отломками, если щель перелома проходит через альвеолярную часть, лишённую зубов.

Шина с зацепными петлями.

Шину используют наиболее часто для лечения переломов челюстей. Изготавливают две шины с зацепными петлями на зубы верхней и нижней челюсти.

Шина с зацепными петлями

Показания к применению: переломы нижней челюсти за пределами зубного ряда, в пределах зубного ряда — при отсутствии на большем отломке четырёх, на меньшем — двух устойчивых зубов, переломы нижней челюсти с трудновправимыми отломками, требующими вытяжения, двусторонние, двойные и множественные переломы нижней челюсти, перелом верхней челюсти (с обязательным использованием подбородочной пращи), одновременные переломы верхней и нижней челюсти. При изготовлении шины её зацепная петля должна находиться под углом 45° по отношению к десне. Зацепные петли изгибают на шине таким образом, чтобы они располагались в области 6, 4 и 2-го зубов. Если у больного отсутствуют данные зубы, то зацепные петли изготавливают в области других зубов, имеющих антагонисты. Обычно на шине, прилегающей к зубам большего отломка, изгибают 3-4, а меньшего — 2-3 зацепные петли. Основание петли должно находиться в пределах коронки зуба. Если смещение отломков велико и изогнуть одну шину на оба отломка трудно, можно изготовить и закрепить шины на каждом из отломков. После их репозиции на зацепные петли надевают резиновые кольца под углом, чтобы они создавали компрессию отломков, что значительно препятствует их перемещению. Периодически (2-3 раза в неделю) осматривают пациента, подкручивают лигатуры, меняют резиновые кольца, обрабатывают преддверие рта антисептическими растворами, следят за состоянием прикуса. Спустя 10-25 сут после наложения шины проводят рентгенологическое исследование с целью контроля положения отломков. После сращения отломков перед снятием шин необходимо снять резиновые кольца и дать больному 1-2 дня походить без фиксации, принимая мягкую пищу. Если смещения отломков не произойдёт, шины снимают. Если возникнет небольшое изменение прикуса, то резиновую тягу сохраняют ещё 10-15 сут.

Шинирование по методу А.П. Вихрова и М.А. Слепченко.

Авторы предложили использовать полиамидную нить для усиления крепления шины на зубах. Для этого берут бронзоалюминиевую проволочную лигатуру, складывают её в виде шпильки и вводят оба её конца в один межзубной промежуток изо рта в сторону преддверия рта. Подтягивают лигатуру таким образом, чтобы на язычной поверхности межзубных промежутков образовалась маленькая петля. Проделывают аналогичную процедуру в области всех межзубных промежутков. Берут полиамидную нить диаметром 1 мм и пропускают её через все петли с язычной стороны, концы нити выводят в преддверие рта позади последних зубов с той и другой стороны. Далее на зубы укладывают ранее изготовленную шину так, чтобы она располагалась между двумя концами одних и тех же ранее проведенных бронзо-алюминиевых лигатур, которые затем скручивают. По мнению авторов, преимущества их метода следующие: более прочное скрепление отломков, сокращение времени закрепления шины, отсутствие травмы слизистой оболочки десны.

Шинирование по методу Вихрова-Слепченко

Назубные стандартные шины.

Для изготовления индивидуальных проволочных шин необходимы хорошие мануальные навыки. Их изготовление требует больших затрат времени и частого примеривания к зубной дуге. Особенно трудно их изгибать при аномалиях прикуса, дистопии зубов и др. Учитывая вышесказанное, были предложены стандартные шины, которые изготавливаются в заводских условиях, не нуждаются в изгибании зацепных петель и упрощают шинирование. В России стандартные ленточные шины предложены В.С. Васильевым. Шина сделана из тонкой плоской металлической ленты шириной 2,3 мм и длиной 134 мм, на которой имеется 14 зацепных петель. Шина легко изгибается в горизонтальной плоскости, но не гнётся в вертикальной. Шину Васильева обрезают до необходимых размеров, изгибают по зубной дуге так, чтобы она касалась к каждому зубу хотя бы в одной точке, и привязывают лигатурной проволокой к зубам. Достоинство шины в быстроте её наложения. Недостатком является невозможность её изгибания в вертикальной плоскости, что не позволяет избежать травмирования слизистой оболочки в боковых отделах челюстей из-за несоответствия шины кривой Шпее. Для одночелюстного шинирования эта шина не годится вследствие низкой прочности. За рубежом имеются различных конструкций стандартные шины из стальной проволоки (шины Винтера) и полиамидных материалов, которые можно изгибать в любых плоскостях. Шины производятся с заранее сделанными зацепными крючками.

Лечебная иммобилизация отломков челюстей с помощью шин лабораторного изготовления

Шины лабораторного изготовления относят к ортопедическим методам иммобилизации. Они выполняют как самостоятельую функцию иммобилизации, так и могут быть дополнительным приспособлением при различных хирургических способах скрепления отломков. К съёмным ортопедическим конструкциям относятся зубонаддесневые шины (простая или с наклонной плоскостью зубонаддесневая шина Вебера, шина Ванкевич, шина Ванкевич-Степанова) и наддесневая шина Порта. К несъёмным ортопедическим конструкциям относят назубные капповые шины с фиксирующими элементами различных модификаций. Показания к применению шин лабораторного изготовления: — тяжёлые повреждения челюстей со значительными дефектами костной ткани, при которых не производится костная пластика челюсти; — наличие сопутствующих заболеваний у пострадавшего (сахарный диабет, инсульт и др.), при которых применение хирургических методов иммобилизации противопоказано; — отказ больного от оперативного закрепления отломков; — необходимость дополнительной фиксации отломков одновременно с использованием проволочных шин. Для изготовления лабораторных шин необходимы условия: зуботехническая лаборатория, специальные материалы. Зуботехническую работу осуществляют зубные техники.

Простая зубонаддесневая шина Вебера.

Может применяться самостоятельно или как один из основных элементов при использовании метода окружающего шва при переломах нижней челюсти. Шину Вебера используют при значительных дефектах нижней челюсти в результате травматического остеомиелита или после операций резекции нижней челюсти по поводу опухоли. В этих случаях длительное ношение шины (в течение 2-3 мес) может привести к ликвидации выраженного бокового смещения нижней челюсти после снятия шины. Шину Вебера готовят лабораторным путём, предварительно сняв слепки с отломков челюстей. Для предотвращения бокового смещения отломков на ней делают наклонную плоскость в области моляров. Можно изготовить шину непосредственно во рту больного из быстротвердеющей пластмассы.

Шина Ванкевич и шина Ванкевич-Степанова.

Представляют собой зубонаддесневые шины с опорой на альвеолярный отросток верхней челюсти и твёрдое нёбо. Имеет в боковых отделах две обращённые вниз наклонные плоскости, которые упираются в передние края ветвей или в альвеолярную часть боковых отделов тела нижней челюсти преимущественно с язычной стороны и не позволяют отломкам нижней челюсти смещаться вперёд, вверх и внутрь. Применяют шину Ванкевич для фиксации и предупреждения бокового и вращательного смещения отломков нижней челюсти, особенно при значительных её дефектах, за счёт упора наклонных плоскостей в передние края ветвей челюсти. Шина Ванкевич в модификации Степанова отличается тем, что вместо верхнечелюстного базиса имеется металлическая дуга, как у бюгельного протеза. Шину Порта применяют в случае перелома беззубой нижней челюсти без смещения отломков и отсутствия у больного съёмных зубных протезов и зубов на верхней челюсти. Шина представляет собой две базисные пластинки на каждую челюсть по типу полных съёмных протезов, жёстко соединённых между собой в положении центральной окклюзии. В переднем отделе шины имеется отверстие для приёма пищи. Шину Порта используют в сочетании с ношением подбородочной пращевидной повязки.

Капповые назубные шины с фиксирующими элементами.

Применяют для иммобилизации отломков нижней челюсти при наличии дефекта костной ткани в пределах зубного ряда, когда на отломках имеется достаточное количество устойчивых опорных зубов. Эти шины состоят из металлических колпачков, припасованных к зубам нижней челюсти. Колпачки спаивают между собой и фиксируют на зубах каждого отломка. С помощью различных замков (штифты, рычаги и т.д.) отломки после их репозиции закрепляют на срок, необходимый для консолидации. Зубы, используемые для шинирования, не препарируют.

Зачем нужно шинирование зубов?

Существуют различные методики и технологии шинирования. Однако объединяет их главная функция — обеспечение стабильности участка зубного ряда. Несколько зубов скрепляются друг с другом с помощью конструкций, обеспечивающих монолитность и предотвращающих изменение положения любого зуба, находящегося в подобной связке. В некоторых ситуациях шинирование не только возвращает зубам функциональность, но и позволяет избежать их удаления.

Показания

- Шинирование зубов при пародонтите. Шинирование подвижных зубов проводится на развитой стадии пародонтита, когда атрофия костной ткани приводит к оголению шейки и потере стабильности.

- При травмах челюсти и вывихах зубов. Необходимо для того, чтобы обеспечить неподвижность зуба/зубов и снять часть жевательной нагрузки.

- Шинирование зубов после исправления прикуса. На зубной ряд ставятся ретейнеры, которые препятствуют возвращению зубов в исходное (аномальное) положение.

- Временное шинирование зубов при проведении инвазивных операций в области челюсти для предотвращения изменения положения зубов (процедура проводится в ограниченном числе случаев).

Противопоказания

- Пародонтит (воспаление, кровотечение, инфекция в пародонтальных карманах).

- Плохое состояние или отсутствие опорных зубов.

- Кариес и его осложнения.

- Ненадлежащая гигиена полости рта.

Техника шинирования зубов

Установка несъемных шин из металла, стекловолокна или арамида практически всегда проходит по схожему сценарию.

- Консультация, определение показаний и противопоказаний.

- Профессиональная читка зубов, протравливание эмали специальным раствором.

- Формирование бороздки на эмали для крепления шины (в некоторых случаях этого можно избежать).

- Первичная фиксация шины с помощью стоматологического клея.

- Нанесение композитного материала.

- Просвечивание композита ультрафиолетовой лампой до затвердевания.

- Шлифовка шины.

Процедура шинирования при травмах и переломах проводится под руководством челюстно-лицевого хирурга и отличается от классической методики конструкцией шины и способом ее фиксации. Установка индивидуальной ретенционной капы требует снятия слепков.

Показания к остеосинтезу челюсти пластинами

Основное показание к установке металлических пластин для остеосинтеза – профилактика осложнений, которые нельзя эффективно предупредить при помощи наложения традиционной шины. В случае с остеосинтезом важной задачей хирурга является сопоставление обломков и их фиксация в правильном положении. При ее успешном выполнении сращивание займет до 3–4 недель.

Показания:

- перелом за рядом зубов;

- воспаление, спровоцировавшее травму;

- значительное смещение костных элементов;

- высокая подвижность зубов в месте перелома;

- неправильное положение челюстей друг относительно друга.

Виды остеосинтеза челюсти

Остеосинтез металлической пластиной при переломе челюсти проводится разными способами. На виды его делят по 2 признакам – способу закрепления пластин и технологии проведения самой операции.

- По способу фиксации пластины при переломе челюсти остеосинтез бывает: очаговым, когда элементы пластины устанавливаются так, чтобы пересекать щель перелома и примыкать к ней;

- внеочаговым, при котором фиксация пластины осуществляется вне щели перелома челюсти или проходят через нее над слизистой и кожей (не задевая поврежденных тканей).

- открытый проводится с рассечением мягких тканей и «открытием» концов костных отломков (отслаиванием надкостницы);

Закрытый метод обеспечивает ускоренное заживление, поскольку не предполагает осложнений, которые возможны из-за нарушения микроциркуляции в мягких тканях. Но отсутствие визуального контроля при закрытом остеосинтезе челюсти затрудняет правильное соединение костных элементов и в целом проведение манипуляции. Здесь требуется очень высокая квалификация специалиста.

Открытый метод установки пластин при переломах челюсти (с визуализацией кости) дает возможность максимально точно сопоставить обломки, а также удалить поврежденные (интерпонированные) мягкие ткани или мелкие осколки твердых. Главная сложность операции – риск тканевой гипоксии, которая является частой причиной энхондрального остеогенеза.

Последний предполагает переход костной мозоли в стадию хряща, что для нижней челюсти не характерно. При энхондральном остеогенезе замедляется образование типичной (оссифицированной) костной мозоли нижней челюсти.

К современным методам относится также ультразвуковой остеосинтез пластинами. Он проводится с применением специальной современной техники и является менее травматичным. Установка пластин при переломах с помощью ультразвуковой аппаратуры снижает вероятность осложнений.