Перелом нижней челюсти — симптомы и лечение

Диагностика пациентов с переломами нижней челюсти проводится с целью установления локализации, количества переломов, а также установления травм близлежащих тканей, сосудов и нервов.

Методы диагностики бывают основными и дополнительными (инструментальными).

Основные методы диагностики проводятся стандартным набором инструментов в приёмном покое, стоматологическом кабинете или перевязочной. Врач выясняет у пациента жалобы, узнаёт о перенесённых заболеваниях и проведённых ранее операциях. На этом этапе очень важно установить время получения травмы, так как давность играет большую роль в дальнейшей тактике лечения.

В ходе выяснения обстоятельств доктор узнаёт, была ли травма получена в бытовых условиях, на производстве либо в ходе драки и имеет ли она криминальный характер. В случае получения травм в ходе насильственных действий, врач обязан сообщить об инциденте в полицию. После чего с потерпевшим беседует сотрудник внутренних дел, выясняя подробности произошедшего. В связи с этим часто наблюдается сокрытие реальных причин получения травмы, и пациент выдумывает порой очень нелепые и неправдоподобные истории.

Иногда сбор жалоб и анамнеза затруднён или не возможен в связи с тяжёлым состоянием пациента, его алкогольным/наркотическим опьянением.

Клиническое исследование начинается с внешнего осмотра, выявляется посттравматическая отёчность, изменение цвета кожных покровов, наличие ссадин, гематом, кровотечений. Далее проводится пальпация, в ходе которой выявляется характер отёчности, исключается воспалительный инфильтрат, гематома, подкожная эмфизема. Пальпация нижней челюсти проводится симметрично, начиная с ветви нижней челюсти, заканчивается в подбородочном отделе. Наличие костной ступеньки указывает на перелом нижней челюсти. Также определяется степень подвижности фрагментов и направление их смещения.

При осмотре полости рта особое внимание уделяется слизистой оболочке альвеолярной части нижней челюсти, выявление нарушений целостности и кровотечений. Определяется соотношение зубных рядов, смещение центральной линии нижней челюсти при открывании и закрывании полости рта. Ориентирами являются уздечки губ, линия между центральными резцами верхней и нижней челюсти.

Зачастую открывание полости рта при переломах челюсти ограничено. При покачивании нижней челюсти, опираясь на жевательные зубы и базальный край, можно определить степень патологической подвижности нижней челюсти и локализацию перелома.

Дополнительные методы диагностики:

- Рентгенограмма: проводится рентгенограмма черепа в прямой проекции с целью исключения переломов других отделов лица и рентгенограмма нижней челюсти в боковых проекциях, анализируется количество переломов, наличие или отсутствие смещения, диастаз (щель) и наличие зубов в линии перелома.

- Ортопантомограмма — более современный метод, функционал как у рентгенограммы. Проводится один развернутый снимок, есть возможность просмотра на экране монитора с применением различных программ.

- Компьютерная томография позволяет наиболее точно выявить переломы нижней челюсти, измерить расстояние смещения отломков, диастаза, установить размер и количество осколков, наличие инородных тел. С помощью определённых режимов настройки можно определить нарушение мягких тканей (мышц, сосудов, нервов) и наличие гематом.

- Оценка общего состояния организма — обследование органов и систем организма, выявление вирусных и хронических заболеваний. Для этого проводится физикальное обследование, цифровая рентгенограмма органов грудной клетки, ультразвуковое исследование, применяются лабораторные методы диагностики. При необходимости проводятся консультации смежных специалистов. Всё это помогает подобрать пациенту максимально эффективную терапию с учётом особенностей конкретного клинического случая.

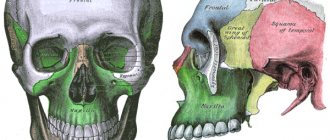

Перелом верхней челюсти

Перелом верхней челюсти бывает только открытым и опасен тем, что верхнелицевая челюсть находится близко к полостям рта, носа, глазам и головному мозгу. В результате этого травма может быть осложнена менингитом или воспалением гайморовых пазух.

Главный симптом, по которому можно судить о переломе, боль в середине лица, которая становится сильнее при попытке сомкнуть челюсти. На перелом верхней челюсти указывают и внешние признаки: рот не удается закрыть, лицо вытянуто, из носа и рта идет кровь.

Очень часто травма верхней челюсти сопровождается сотрясением мозга, травмой основания черепа, что влечет за собой головокружение, тошноту, головную боль и потерю памяти. Сильный удар в лицо, ДТП или падение с высоты может закончиться переломом отростков челюсти, как правило, верхней – при этом страдают кости, несущие зубы.

Лечение перелома челюсти

Перед лечебными мероприятиями обязательно делают рентген челюсти и шеи, чтобы подтвердить диагноз. Лечение заключается в антисептической обработке открытой раны, остановке кровотечения, сопоставлении отломков и костей, обездвиживании челюсти. Для того чтобы кости срослись, на челюсть накладывают шину. Сколько заживает перелом челюсти, зависит от тяжести повреждения, чаще всего шину снимают спустя месяц-полтора. Затем проводится восстановление двигательных функций поврежденной челюсти.

Лечение

Лечение вывиха челюсти должен осуществлять только врач, метод он выбирает с учетом результатом диагностики. Дело в том, что, несмотря на схожие симптомы, каждый тип травмы имеет свои особенности и способы устранения. Основной способ терапии – вправление сустава челюсти, которое может осуществляться по методике Гиппократа, Блехмана-Гершуни, Метод Попеску. Челюсть надавливается руками (аккуратно) и устанавливается в требуемое положение. Если все сделано правильно, ее нужно будет зафиксировать повязкой, что поможет избежать рецидивов выпадения.

Ни в коем случае не пытайтесь вправить челюсть самостоятельно. Правильно провести такую процедуру может только специалист.

Застарелые вывихи часто возможно убрать только хирургическим путем, после операции нужно носить специальные аппараты. Также для привычного вывиха нижней челюсти могут использоваться протезы. Они бывают съемными и постоянными, применяются для ограничения степени подвижности суставов нижней челюсти. Срок ношения определяет врач – он зависит от времени восстановления растянутых связок.

Самостоятельно челюсть дома вправлять нельзя, поскольку это может только ухудшить состояние больного.

Что можно делать в домашних условиях, если заклинило челюсть

Нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают боль и купируют воспалительный процесс. Их при вывихе челюсти назначают всегда, внутренне и внешне, стандартный срок лечения – 2 недели, при необходимости он может продлеваться. Для ускорения восстановления после вправления или хирургического вмешательства могут использоваться такие методики как ультразвук, электрофорез, лазеротерапия. После завершения лечения дискомфорт в травмированной зоне остается редко, его устраняют с применением специальных мазей.

Примите меры первой помощи, чтобы облегчить состояние человека при заклинивании челюсти:

- ограничьте подвижность челюсти, зафиксировав ее повязкой в наименее болезненном положении;

- дайте обезболивающее.

Прогноз лечения при вывихах положительный, но от рецидивов никто не застрахован. Чтобы свести риски их развития к минимуму, носите специальные протезы для ограничения открывания рта, проведите коррекцию зубов, особенно при вывихе зуба, которые могли вызвать смещение сустава, своевременно проводите лечение и протезирование жевательных зубов, занимайтесь миогимнастикой (она укрепляет жевательные мышцы). В будущем во избежание вывихов и травм челюсти следите за амплитудой открывания рта.

Описание и симптомы вывиха челюстного сустава

Дискомфорт в районе челюсти чаще всего возникает из-за проблем с височно-нижнечелюстным суставом. Его образовывают головка нижней части челюсти и бугорок височной кости, которые вместе с суставным диском входят в состав капсулы. Работа данного сустава очень сложная и связана с целым набором мышц. Если что-то пойдет не так, страдает не только сам сустав, но и мышцы шеи, головы, черепно-мозговые нервы, в результате чего возникает хроническая боль, чаще всего с одной – проблемной – части головы.

Симптоматика нарушений работы ВНЧС разнообразна – это боль в районе ушей, головы, шеи.

Почему невозможно открыть рот широко или полностью

В суставе нервных окончаний нет, поэтому он не болит, но дискомфорт возникать может. Также часто развивается зубная боль, возникает ощущение сдавливания глаз. Еще один ключевой показатель проблем с ВНЧС – это заклинивание челюсти. Пациент полностью закрыть или открыть рот не может, а, чтобы сделать нужное движение челюстью, вынужден искать положение, при котором сустав функционирует нормально. При движении челюстью вправо-влево возможны щелчки. Второстепенные проявления патологий ВНЧС:

- раздражительность;

- проблемы со сном;

- общее недомогание;

- шум в ушах;

- плохое настроение;

- храп;

- ксеростомия;

- мышечные боли;

- подергивание глазных мышц;

- падение остроты зрения;

- парестезии.

По наблюдениям медиков, ВНС (височно-нижнечелюстной сустав) играет роль центра равновесия всего организма.

Возможные осложнения

При отсутствии должного лечения первичный вывих челюсти превращается в застарелый, а если вы его сами неправильно вправите (мы категорически не рекомендуем вам этого делать), со временем с большой долей вероятности возникнет потребность в проведении хирургического вмешательства. Что делать, если зубная боль отдает в висок расскажет этот материал.

Основные осложнения при вывихе ВНЧС:

- бруксизм;

Бруксизм или зубной скрежет приводит к чрезмерной стираемости зубов или полной их потере.

- стирание эмали;

- болезненность при жевании;

- щелчки;

- артроз.

Врачебная консультация обязательна, поскольку заклинившая челюсть может указывать не только на вывих сустава, но и на перелом, остеомиелит челюсти, артериит лицевой артерии, дисфункциональные изменения в челюстном аппарате. И чем раньше они будут обнаружены, тем позитивнее окажутся прогнозы лечения. Почему происходит скрип зубами во сне узнайте тут.

При заклинивании челюсти врач сначала попробует консервативные методики, а если они не помогут, то порекомендует другие варианты.

Виды шинирования зубов

Зубы соединяются в единый блок с помощью жесткой скрепляющей конструкции – шины, которая может быть как стационарной, так и съемной. Любая шина должна отвечать следующим требованиям:

- не травмировать мягкие ткани;

- не затруднять гигиену ротовой полости;

- быть гипоаллергенной;

- не вызывать затруднений с приемом пищи;

- не нарушать дикцию;

- быть устойчивой к механическим нагрузкам.

Важно, чтобы при шинировании в зону охвата конструкции попало больше здоровых зубов – это разгрузит больные зубы и даст им «отдохнуть». Если подвижен весь зубной ряд, процедура шинирования будет менее эффективна.

Так как шина дает возможность распределить жевательную нагрузку, чем больше единиц зубного ряда в ней будет задействовано, тем эффективнее будет терапия. Наиболее эффективно шинирование передних зубов. При установке шины на молярах и премолярах (по бокам), шинирование зубов выполняют симметрично с обеих сторон, а затем соединяют мостиком. Это необходимо для дополнительного укрепления, так как линейная конструкция значительно менее устойчива, чем арочная.

По длительности ношения шины делятся на 3 типа:

- Временные – до 3 месяцев;

- Долговременные – от 3 мес до 1 года;

- Постоянные – дольше 1 года.

Вид шины и длительность ее использования зависит от задачи, которую эта система решает на данном этапе.

Например, шинирование зубов при пародонтите производится в рамках терапии этого заболевания. А это значит, что состояние зубного ряда может измениться, как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, потеря одного или нескольких зубов при пародонтите – не редкость. После этого необходимо менять форму конструкции с учетом недостающих единиц. Поэтому в период проведения интенсивного лечения обычно используют временные шины.

Временные конструкции должны:

- быть не слишком дорогими;

- не мешать докторам проводить медицинские манипуляции;

- подлежать модификации в процессе лечения.

Постоянные шины нужны в качестве поддерживающей терапии.

К ним добавляются требования эстетики и высокой износостойкости. Однако заболевания пародонта характерны рецидивами, поэтому даже при использовании постоянной конструкции желательно иметь возможность ее модификации.

Долговременные системы – своего рода компромисс между временной и постоянной шиной. Их устанавливают в случае, если ремиссия достигнута, но есть сомнения в ее стойкости. Шинирование зубов может выполняться:

- нитями;

- съемными протезами;

- коронками;

- вкладками.

Временное и долговременное шинирование выполняется обычно нитями, а постоянное — при помощи протезов.